-

-

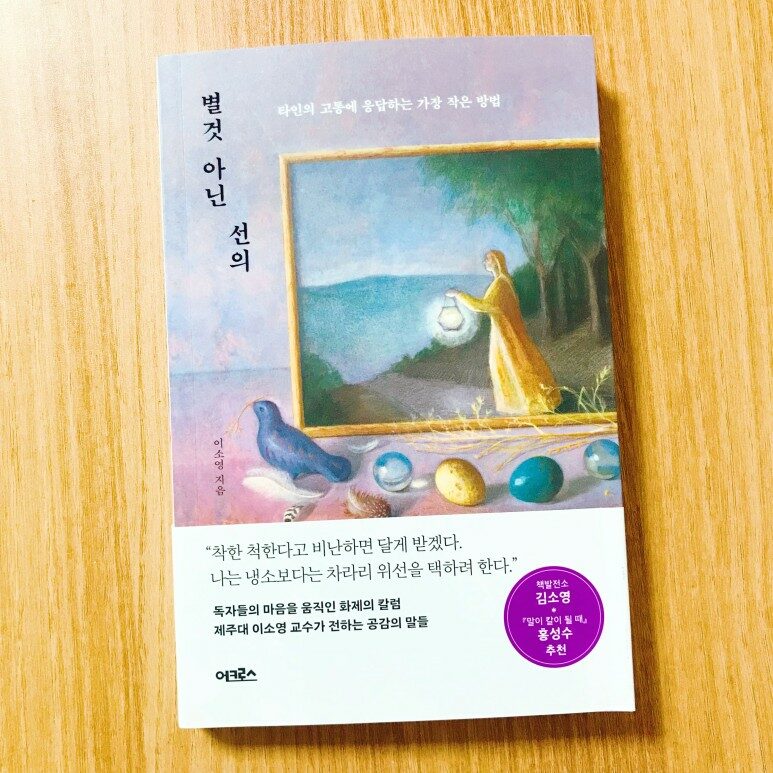

별것 아닌 선의 - 타인의 고통에 응답하는 가장 작은 방법

이소영 지음 / 어크로스 / 2021년 5월

평점 :

선한 행동을 위선이라고 깎아내리는 사람들이 있다. 그런 사람들은 착한 척한다, 가식 떤다 같은 말도 자주 쓴다. 위선이고 착한 척이고 가식일지라도, 그런 위선이나 착한 척, 가식조차 떨지 않는 사람보다는 그거라도 하는 사람이 나는 훨씬 좋다. 기왕이면 상대방을 배려해서 말하고 행동하는 사람이 많은 세상이, 그런 사람이 적은 세상보다 훨씬 살기 좋을 거라고 믿는다. (이렇게 쓰고 있는 나도 위선조차 떨지 않는 때가 있지만, 그렇기 때문에 더욱 착하고 매너 좋은 사람들을 존경한다).

"착한 척한다고 비난하면 달게 받겠다. 나는 냉소보다는 차라리 위선을 택하려 한다." 제주대학교 사회교육과에서 법학을 가르치는 이소영 교수의 책 <별것 아닌 선의>에서 발견한 문장이다. 2017년부터 <경향신문>에 칼럼을 연재하고 있는 저자는 이 책에 자신의 삶에서 잊지 못할 순간을 만들어준 타인들의 이야기를 소개한다. 대학 시절 입시학원에서 강사 아르바이트를 할 때 시험 전날인데도 특강을 하러 출근해야 했던 자신을 배려해 준 교무주임 선생님과의 일화부터, 저자가 투병 중이라는 소식을 듣고는 부러 연구실로 찾아와 영양제를 선물하고 간 제자와의 일화 등 가슴 뭉클한 에피소드가 가득하다.

저자는 이런 식으로 사람과 사람 사이에 오고 가는 크고 작은 선의 또는 호의가 이 세상을 살 만한 곳으로 만드는 것 같다고 말한다. 저자만 해도 결코 형편이 넉넉하지 않은 부모 슬하에서 태어나, 법학을 전공했음에도 불구하고 부와 명예가 보장된 사법고시 대신 학자의 길을 택했지만, 자신의 능력과 노력을 믿고 지지해 준 교수님들과 선후배들의 도움으로 현재의 위치까지 올 수 있었다. 비혼 여성 1인 가구이며, (아마도) 연고가 없는 제주에서 살고 있고, 완치가 쉽지 않은 병을 가지고 있지만, 그런데도 저자가 미래를 낙관할 수 있는 건 그동안 사람들과 주고 받은 선의의 또는 호의가 넉넉하기 때문이 아닐까 싶다. (부럽다)

목적지까지 무사히 안전하게 데려다주고 때로는 어떤 이유로 울고 있는 저자를 위해 위로가 되는 음악을 틀어준 택시 기사, 내가 좋아하는 음료를 기억해 주고 알아서 주문해 주는 카페 점원, 지갑을 잃어버렸다고 하자 자기 일처럼 나서서 찾아준 우체국 직원 등도 잊을 수 없다. 이들은 자신의 직업을 수행하는 과정에서 아주 잠깐 저자를 만났을 뿐이지만, 업무가 요구하는 수준 이상의 배려를 저자에게 베풂으로써 저자의 삶에서 잊지 못할 순간을 만들었다. 이런 사람들을 만날 때 우리는 얼마나 행복한가. 이런 사람들이 없다면 우리의 삶은 얼마나 팍팍할까. "

"나의 결점을 통해 타인의 빈틈을 알아보고 다정한 이해의 눈길을 보냈던 저 순간과 같은, 그런 알아봄의 경험은 정의를 구현하고 세상을 바꾸는 데 하등 쓸모를 갖지 못하겠지만, 우리가 일상에서 서로의 고통에 귀 기울이고 응답하는 가장 작은 방법이 되어줄 순 잊지 않을까 생각했다. 불안정하고 불확실한 채 그럼에도 매일의 발걸음을 떼어놓는 우리를 지탱해 주는 것은 어쩌면 아주 사소한, 별것 아닌 것들일지도 모른다." (8쪽)