-

-

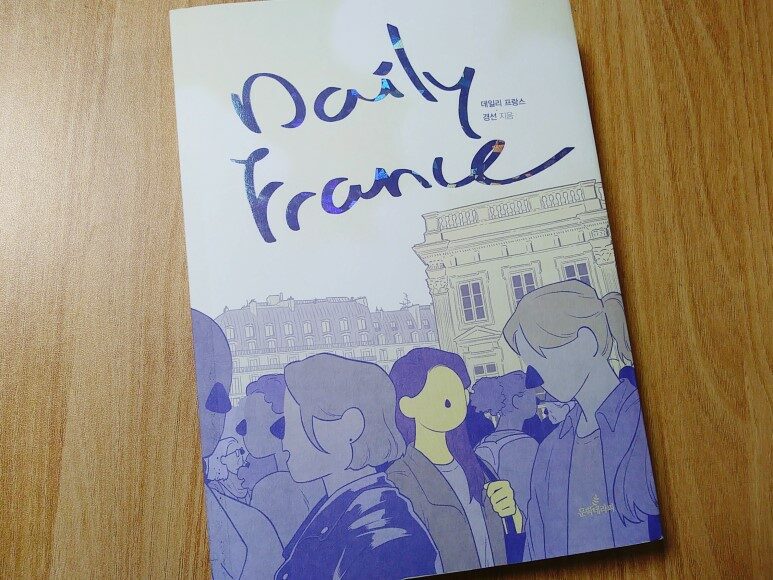

데일리 프랑스

경선 지음 / 문학테라피 / 2019년 4월

평점 :

한때는 외국에서 살아보고 싶다는 생각을 하기도 했다. 한국이 싫어서, 한국이 아니면 어디라도 살아보고 싶다는 생각을 했다. 지금은 외국에서 살아보고 싶다는 생각이 거의 없다. 이십대 시절 경쟁하듯 외국으로 떠났던 친구들이 삼십대가 되어 한국으로 돌아와 털어놓는 이야기를 들으면서, 한국이나 외국이나 살기 힘든 건 마찬가지라는 걸 알았다. 적어도 한국에선 국적이나 피부색 때문에 차별당할 일은 없다. 누가 시비를 걸면 싸울 수도 있다. 외국에선 국적이나 피부색 때문에 차별 당하는 게 일상이다. 누가 시비를 걸어도 못 알아 듣고, 알아 들어도 싸울 만한 말발이 안 된다. 그래도 누군가는 떠난다. 그 중 일부는 돌아온다.

<데일리 프랑스>의 저자 경선도 몇 년 전 프랑스로 미술 유학을 떠났다가 한국에 돌아왔다. 이 책은 저자가 프랑스 유학 시절에 겪은 일들을 그린 웹툰을 엮은 것이다. 저자는 한국에서 미대를 졸업한 후 프랑스에 있는 예술 대학에 입학했다. 프랑스에는 아는 사람도 없고 한국에서 같이 간 사람도 없었다. 프랑스어 실력은 유학 전 프랑스어 학원에서 잠깐 배운 게 전부였다. 생활은 막막했고 생계는 부담스러웠다. 부모에게 손을 벌려 온 유학이라서 용돈을 넉넉하게 쓸 수 없었다. 한식은 사먹자니 비싸고 만들자니 품이 많이 들어서 한동안 마트에서 산 냉동 빵에 잼을 발라 먹었다. 식빵에서 갓 구운 크루아상을 먹고 싶어도 프랑스어로 말하는 게 자신이 없어 망설였다.

자취방은 낡고 추웠다. 밖으로 나가면 인종차별과 캣콜링이 난무했다. 자신이 우겨서 온 유학이기에 빈 손으로 돌아갈 순 없었다. 교수의 말을 제대로 알아듣지도 못하면서 감으로 수업을 받고 과제를 했다. 생활이 힘들어도 미술만은 좋아서 여기서 계속 공부했으면 좋겠다는 생각이 뭉게뭉게 피어 올랐다. 외로운 유학생의 빈틈을 파고 들어온 남자친구와 헤어진 후 도망치듯 한국에 온 저자는 더 이상 한국의 부모님 집이 '내 집'이 아니라는 걸 느낀다. 유학 시절, 외국에 있으면 한국에 있는 '내 집'에 가고 싶고 한국에 있을 때는 외국에 있는 '내 집'에 가고 싶었다는 팟캐스트 <영혼의 노숙자> 진행자 셀럽 맷님의 말이 떠오르는 장면이었다.