-

-

싱글만찬 - 두 가지 재료로 만드는 147가지 레시피

문인영 지음 / 비타북스 / 2010년 6월

평점 :

싱글족, 신혼부부, 딩크족들은 '해먹기'보다는 '사먹기'가 용이한 사람들이 아닐까 한다. 집에서 밥을 먹는 횟수도 그리 많지 않고, 이것 저것 신경써서 반찬을 만들어 보아도 먹지 않아서 그냥 버리게 되고, 뭐 좀 그럴듯한 음식을 만들려고 하면, 구색을 맞추어야 할 재료가 이것 저것 들어가게 되고, 남는 재료는 냉장고에서 뒹굴다가 처치 곤란하여 쓰레기통으로 직행하기 쉽다. 그러니 그냥 한 그릇 사먹지~~~ 맛난 것을 골라 먹지~~~ 이런 마음일 것이다.

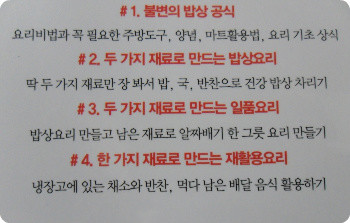

그런데 푸드스타일리스트인 '문인영'은 두 가지 재료만을 가지고 147가지 레시피를 이 책에 담아내고 있다. 더군다나, 2가지 재료를 가지고 한 번은 '밥상요리'를.... 한 번은 '일품요리'를 만들어 내니 한 번 따라서 요리를 만들어 볼까 하는 생각이 들게 될 것이다.

그런데 푸드스타일리스트인 '문인영'은 두 가지 재료만을 가지고 147가지 레시피를 이 책에 담아내고 있다. 더군다나, 2가지 재료를 가지고 한 번은 '밥상요리'를.... 한 번은 '일품요리'를 만들어 내니 한 번 따라서 요리를 만들어 볼까 하는 생각이 들게 될 것이다.

'두 가지 재료'로 만드는 음식들은 재료선택, 만드는 법, tip, 완성품의 순으로 실려 있어서 쉽게 따라 할 수 있는 것이다. 2 가지 재료로 3 가지 정도의 푸짐하고 맛잇는 음식이 완성되는 것이다.

(예) 바지락, 미나리 - 미나리 나물, 바지락 미나리국

쇠고기 불고기용 콩나물 - 콩나물국, 콩나물 조림, 쇠고기 불고기

낙지, 팽이버섯 - 낙지볶음과 팽이버섯, 팽이버섯전

날치알,숙주 - 칠리 숙주나물, 숙주 날치알 굴소스볶음밥, 숙주 오코노미야키

그런데, 이 2 가지 재료가 다시 일품요리로 변신을 한다.

그런데, 이 2 가지 재료가 다시 일품요리로 변신을 한다.

(예) 바지락, 미나리 - 봉골레스파게티

쇠고기, 콩나물 - 콩나물 밥

낙지, 팽이버섯 - 넉자 팽이버섯 우동

닭안심살, 시금치 - 닭 안심살 시금치 파스타

그러니까

그러니까

(예) 돼지고기, 쑥갓 - 돼지고기 쑥갓찌개, 쑥갓나물 (밥상요리)

돼지고기 쑥갓덮밥 (일품요리)

새우, 양송이버섯 - 중국식 양송이탕, 양송이 장아찌 (밥상요리)

새우 양송이 크림 파스타 (일품요리)

이외에도 아주 기본적인 냉장고속에서 굴러 다니는 한 가지 재료로 그럴듯한 음식이 차려진다. 달걀, 파, 마늘, 감자, 양파, 당근, 신김치, 족발먹다 남은 것, 보쌈 먹다 남은 것, 명절음식 남은 것 등을 가지고 만들게 되는 음식들이다.

이외에도 아주 기본적인 냉장고속에서 굴러 다니는 한 가지 재료로 그럴듯한 음식이 차려진다. 달걀, 파, 마늘, 감자, 양파, 당근, 신김치, 족발먹다 남은 것, 보쌈 먹다 남은 것, 명절음식 남은 것 등을 가지고 만들게 되는 음식들이다.

(예) 달걀 - 달걀 파 볶음밥, 달걀탕, 뚝배기달깔 간장찜.

이렇게 음식을 만들기 전에 재료선택 방법이나 쉽지만 하기 싫어서 미루고 미루는 냉장고 정리 방법도 함께 실려 있기에 유익한 정보들이 많이 담겨 있는 책이다.

누구나 이런 책을 읽을 때는 '아~ 그렇구나, 이런 방법이 있구나~~' 하는 생각을 하면서도 책장을 덮으면 그냥 잊어버리고, 하기 싫어서 하지 않는 버릇들이 우리에게는 있기에, 책을 읽으면서 필요한 부분을 메모하여 두었다가 실천하는 것이 중요할 것이라는 생각이 든다.

'싱글 만찬' - 싱글이기에 그냥 한 끼 때우는 습관에 젖어 있는 사람들에게 아주 간단한 재료를 가지고 한 끼의 맛있는 식사를 할 수 있게 만들어 주는 책이라는 생각이 든다. 이 책을 읽는 것으로 끝나지 않고 항상 곁에 두고 펼쳐 보면서 만들어 보는 재미를 맛보기를 기대해 보는 그런 책이다.