-

-

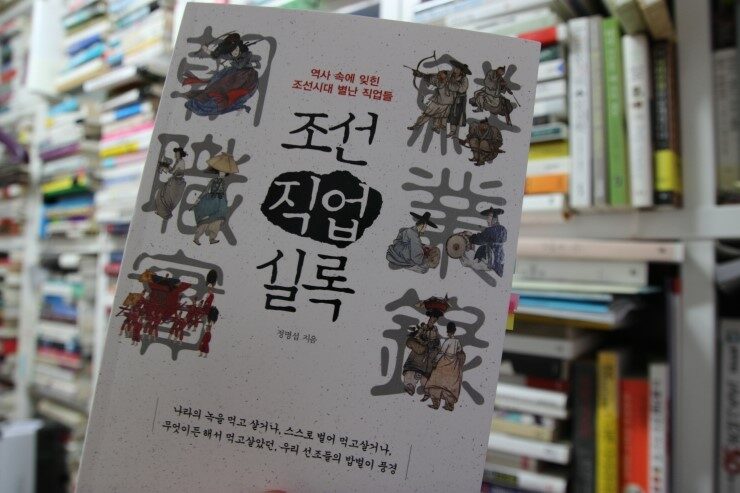

조선직업실록 - 역사 속에 잊힌 조선시대 별난 직업들

정명섭 지음 / 북로드 / 2014년 4월

평점 :

간혹 사극 드라마를 보면, 저런 부정부패에 찌든 백성들이 얼마나 살기 힘들었을까. 그것보다 훨씬 좋은 세상에서 내가 살고 있는 것에 행복해야하는 건가, 생각이 들다가도 4월에 일어난 ‘세월호’의 모습을 보면서 단지 모습만 바뀌었을 뿐 곪을 대로 곪은 정치가들이나 관료들 언론과 정부의 모습을 보며 실망이라는 말로 표현 할 수 없을 정도로 마음이 불편하다. 차가운 바닥에 앉아 울고 있었던 어느 아주머니는 나는 이제 이 나라의 국민이 아니라는 그 울림에 얼마나 가슴이 무너지던지.

<조선백성실록>을 통해 알았던 저자의 새로운 책을 읽으며 마음이 착잡한 것은 이름만 달라졌지 여전히 존재하는 직업의 고단함을 느끼기 때문이다. 총 3부로 나눠진 직업의 분류 중에 가장 힘겨워 보였던 마지막 ‘무엇이든 해서 먹고 살다’의 직업들은 지금은 없어진 상갓집에 가서 대신 울어주는 ‘곡비’같은 직업이야 없어졌지만 간혹 장례식장이나 결혼식장에 사람이 없는 것이 창피하여 하객, 조문 알바들과 다르지 않아 보인다. 다만 조문 알바들이 곡비처럼 처절하게 울고 가는 것은 아니겠지만.

첫 1부에 있는 매를 잡는 공무원 ‘시파치’를 통해 그간 나라의 힘이 없고 있고의 무력함을 가장 잘 나타내는 직업이 또 있을까. 명나라와 조선의 관계 유지를 위해 처녀와 말, 매를 상납해야 했고, 길들인 매를 바치기 위해 어렵게 잡은 매의 훈육까지 힘써야 했을 그 직업의 고단함. 얼마나 힘들었겠는가. 지금처럼 포획을 할 수 있는 기구가 많지 않았던 상황에 한정된 매를 잡아야 하고, 길들여야 했던 그들의 노고를 생각하니. 나라에서 녹을 먹는다고 한들 쉬운 일이 없다.

성을 파는 ‘조방꾼’은 이름만 바뀌었지 아직 매춘을 조직적으로 움직이는 사람들이 있으며, 몸으로 때워 매품을 팔아먹고 사는 ‘매품팔이’도 조직에 한두 명은 허수아비를 세워 놓고 있으니 (조폭 영화를 너무 봤나) 그 직업이 없어졌다고 볼 수가 없다. 몇 년 전 재미있게 본 추노꾼의 이야기 ‘추노’는 사실 그런 직업이 있었지만 대길이처럼 그런 추노꾼이 없었을 것이라는 저자의 추론에 끄덕이며 동조하지만, 지금은 노비가 아니라 심부름센터라는 곳에서 작은 정보 하나만 주면 찾아주는 것을 옆에서 지켜 본 나는 이게 추노의 한 부분이 아닐까 놀라워했던 적도 있었다. 공공의 적이었다는 ‘무뢰배’는 아직도 있지 않는가.

이승원의 ‘사라진 직업의 역사’나, 미하엘라의 ‘역사 속에 사라진 직업들’들 속에서도 이제는 존재하지 않는 혹은 존재 하긴 하지만 형태가 바뀐 직업에 대한 얘기를 나누고 있다면 이 책은 이승원의 책과 비슷한 분류에 놓이는 것 같다. 조선이라는 시대를 조금 축약 시켜 놓았지만 강산이 변하고 많이 달라졌지만 사람들이 먹고 사는 고단한 일상은 늘 여전한 것 같다.

김훈의 에세이 [밥벌이지의 지겨움]을 통해서 아, 좋아하는 글을 쓰며 사는 작가도 이렇게 뭔가를 해서 돈을 받는 일은 누구나 똑같은 것이구나! 새삼 느꼈던 날처럼, 조선의 갑갑한 나라에 애쓰며 살았던 많은 사람들의 노고에 며칠 동안 팀장의 짜증에 뒤통수를 치고 싶었던 마음을 달래보기로 한다.