[잘해봤자 시체가 되겠지만] [좋은 시체가 되고 싶어]

한국어판 표지 디자인이며 제목과 부제가 워낙 도발적이어서 오해할 뻔했네요. 시체와 죽음을 키워드로 내세워 조회 수 노린 유튜브 스타일 에세이겠거니 속단했거든요. 하지만, [From Here to Eternity(좋은 시체가 되고 싶어:유쾌하고 신랄한 여자 장의사의 시체문화유산 탐방기)]의 참고문헌을 보는 순간, 제 취향인 걸 알아봤죠. 가볍게 한 입 베어 물 마카롱으로 생각했던 책이, 든든한 한 끼 요리가 되려는 순간이었습니다. 역사학, 인류학, 종교학, 법의인류학, 귀한 향신료를 듬뿍 친 요리 말이죠.

CC BY-SA 4.0 / Mara Zehler

참고문헌 목록은 저자 케이틀린 도티(Caitlin Doughty)의 전공과 연관됩니다. 그녀는 시카고 대학에서 중세사, 그중에서도 죽음의 문화를 집중 공부한 현직 "장의사"입니다. 사업가인 동시에 연구자인 만큼, 그 관심과 활동 영역도 크게 두 축으로 보입니다.

1. [연구자로서 접근] 죽음, 시체에 대한 인식 그리고 죽음의례(장례식)의 문화적 다양성.

2. [장례업 종사자로서의 접근] 상업(가속)화되는 미국 장례 문화의 변화 촉구 & 주도.

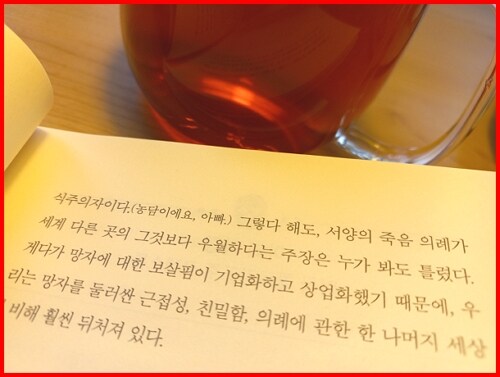

저자의 관점을 압축해 보여주는 문장을 인용해 봅니다.

서양의 죽음 의례가 세계 다른 곳의 그것보다 우월하다는 주장은 명백히 틀렸다. 게다가 망자에 대한 보살핌이 기업화, 상업화했기 때문에, 서양에서는 망자를 둘러싼 근접성, 친밀함, 의례에 관한 한 나머지 세계에 비해 훨씬 뒤처져 있다. (23)

죽음 의례의 우열가늠 불가능, 즉 문화상대주의적 관점이 필요하다는 주장을 뒷받침 하기 위해 저자는 (당연히) 인류학자들의 연구물뿐 아니라 고문헌 및 자신의 경험까지 증거로 가져다 씁니다. 예를 들어, 유럽인 선교사들은 타대륙 토착민이 망자의 육신을 나눠먹음으로써 애도 표하는 문화를 개선해야 한다 생각했지만 역으로 토착민들은 유럽인이 '영성체'란 이름으로 예수의 피와 살을 먹는다면서 넌더리 냈다 하죠. 멀리 가지 않고, 21세기 미국 사회에서도 시신을 대하는 다양한 태도를 볼 수 있습니다. 저자가 고용했던 운전수 루치아노는 마야 원주민의 후손인데, 그의 할아버지는 시신에게 말도 걸고 럼주로 피부 마사지도 해준다네요. 일부 미국인에게 이 행위는 정신과 상담을 요하는 일탈로 보겠지만, 루치아노의 할아버지는 '공동체 죽음 지킴이'로서 소임을 다하시는 겁니다.

케이틀린 도티의 활짝 열린 태도를 보여주는 부분은 책 곳곳에서 찾을 수 있습니다. 그녀에게 "좋은 시체"란? 꼭 사람의 육신을 말하지 않습니다. 육중한 몸집의 고래가 죽은 후에 바다생태계에 어떻게 기여하는지를 자세히 묘사하지요. 그 아이디어의 연장에서 '시체 퇴비화' 프로젝트에 몰두하는 법의인류학자도 소개하고요. 개인적으로 [좋은 시체가 되고 싶어]의 짤막한 챕터 챕터, 멋진 독립된 연구물로 확장할 수 있겠구나 탐이 났습니다. 멕시코문화에서 '죽은자의 날' 축제가 어떤 맥락에서 말 그대로 "발굴,장려"되었는지라든지(힌트: 007영화와 관련됩니다!), 시신 처리 방식 중 화장을 '실존적 열망'과 연결 짓는 현상학적 접근이라든지, 시신퇴비화 프로젝트 참여자에 왜 유독 고학력 전문직 여성들이 많은지에 대한 저자의 해석이라든지, 일본 지하철 내 스크린 도어 설치 이유(높은 자살율)라든지...

다음번엔 [잘해봤자 시체가 되겠지만], 그리고 케이틀린 도티의 육성을 들을 수 있는 유튜브 방송까지 도전해봐야 겠습니다.