-

-

체르노빌 히스토리 - 재난에 대처하는 국가의 대응 방식

세르히 플로히 지음, 허승철 옮김 / 책과함께 / 2021년 6월

평점 :

스릴러 장르가 아닌 책인데도 읽다가 공포감에 척추까지 뻣뻣해지는 경험은 스베틀라나 알렉시예비치의 [체르노빌의 목소리]로 해봤다. 수년 전이다. 페이지를 넘기지 못한 채 굳은 자세로 눈물을 흘렸다. 체르노빌 대재앙에 대해서는 다양한 경로로 이야기를 들어왔지만, 노벨문학상 수상 작가가 전해주는 이야기는 처음 접해보는 고밀도의 것이었다. 새벽이었지만, 가까운 친구 아무에게라도 전화하고 싶을 정도로 공포감에 압도당했다. 동시에 인류에 헌신하고 사라져간 이름 모를 사람들에 느끼는 부채의식과 감동 또한...... 오렌지빛으로 타오르던 원전만큼이나 뜨겁기도 한 소설이었다.

[체르노빌 히스토리:재난에 대처하는 국가의 대응 방식]도 [체르노빌의 목소리]처럼 두께가 만만치 않다. 학자이자 체르노빌 원전 참사의 생존자인 세르히 플로히가 최근(21세기?)에 공개된 체르노빌 핵재앙 관련 문서 및 KGB 비밀 자료를 참고하여 썼다. [체르노빌 히스토리]는 원자로가 폭발한 1986년부터 2000년 12월 원전 폐쇄, 2018년 새로운 보호막을 설치한 마지막 단계까지 다룬 "최초의 포괄적 역사서"(17)라 한다. 하지만 옮긴이 허승철 교수(고려대 노어노문과) 평했듯, 이 책에는 "한 편의 대하소설"처럼 독자가 중간에 책을 덮지 못하게 흡인하는 힘이 있다. 역사서이면서도 큰 따옴표로 직접 인용한 대화체 문장이 유독 많은 것도 그 한 이유일까? 세르히 플로히는 해체 이전 소련의 고위 세력들, 체르노빌 원전 관계자, 사고대책위원회의 주요 인물들의 고뇌, 정치적 밀당, 사고수습에 대한 전략을 오차 없는 문서 자료 위에 대화체로 풀어 놓았다. 그래서 460여 쪽이어도 단숨에 읽을 수 있었나 보다.

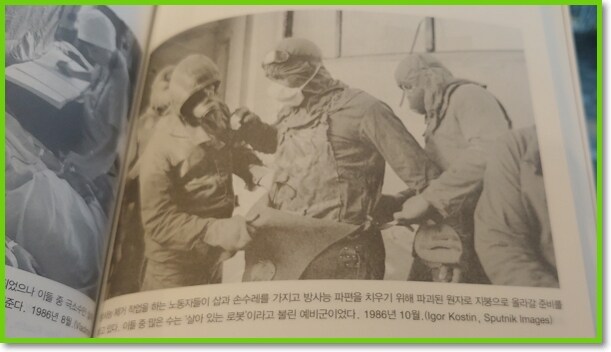

코로나로 인해 정책이 현재 어떠한지는 모르나, 코로나 이전 체르노빌 원전 주변은 우크라이나에서 관리하는 관광상품을 통해 일반인도 접근할 수 있었다. "핵 폼페이"의 살벌한 공포를 느끼기 위해, 혹은 인류 미래를 위한 교훈 얻기 위해 다녀가는 여행객들이 끊이지 않았고, 세르히 플로히 역시 프리퍄트를 여행하는 동안, [체르노빌 히스토리]를 기획했다. 기존에도 우크라이나어로 역사물을 펴내왔던 그는 역사학자로서의 분석적 시각과 이 비극의 땅에 살았고 재앙에서 살아남은 자의 내부자적 시각을 더해 [체르노빌 히스토리]를 썼다. 덕분에 그 자신이 "최초의 포괄적 역사서"라 자부한 그대로, 이 책은 하나의 "이벤트"로서의 체르노빌 원전 사고에만 집중한 것이 아니라 당시 소련의 과학기술에 대한 자부심, (극)비밀주의, 관료주의, 페레스트로이카 개혁 과정의 위선, 원전 사고로 더 촉발된 우크라이나 민족주의 발현, 소련 붕괴(해체) 이면의 분위기 등을 드러내준다. 물론, '살아있는 로봇 biorobot'이라 불리며 핵대재앙 수습에 동원되었던 수십만 명의 영웅적인 헌신에 대한 존경심과 연민도 담고 있고.

“Pripyat, Chernobyl”/CC0

한국어판 부제인 "재난에 대처하는 국가의 대응 방식"과 연결해서도 [체르노빌 히스토리]는 시사점이 많다. 재난 앞에서 투명하고 신속하게 정보를 공개하고 공유하지 않았기 때문에 그 피해는 무고한 시민들이 입은 사례는 많다. 소련은 철저한 비밀주의로 사건을 은폐 축소하고 싶어했다. 원전 폭발 직후, 선탠 잘 된다고 지붕 위에서 선택하다가 병원에 실려간 주민, 쇼핑몰에서 아이스크림 먹으며 노는 가족들, 일정 그대로 진행되는 동네 결혼식들 그리고 대규모 공산당 전당대회....하지만, 그 와중에도 시민(특히 아이들)의 안녕을 염려하여 "미국 영화 많이 본 사람의 과잉대응"이라 역공당하더라도 시민소개를 진행했던 이들, 솔선수범 위험한 원전으로 들어가 수습을 위해 생명을 내어준 이들도 있다. 무엇보다, 체르노빌 대재앙 때, 소련이 나름 신속하게 대응할 수 있었던 것이 역설적이게도 1957년 우랄지역에서 발생했던 핵발전소 사고를 수습하며 얻었던 노하우 덕분이었다는 것을 [체르노빌 히스토리]을 읽으며 알았다. 본문을 옮겨본다.

"오제르스크 사고 이후 소련 당국은 30년 후 체르노빌 원전 사고에서 사용할 여러 가지 규칙을 세웠다. 핵폭발 사고 뒤처리를 위한 군 징집, 오염된 장비를 땅에 묻고 방사능 오염 지역을 콘크리트로 덮는 오염 제거 기술, 주민 소개, 제한 구역 설정, 급성 방사능 피폭 증상을 보이는 환자들의 취급 등 이 모든 전략은 오제르스크 사고 때 처음 적용된 것이었다...체르노빌 사고에 대해 국내외적으로 침묵을 지킨 것도 오제르스크 패턴을 따랐다." (240쪽)

오제르스크 사고에서도 체르노빌 사고에서도 가장 위험한 곳에, 영문도 모르고 동원되었던 이들이 누구였던가? 재난 대응 방식이 반복되지 않도록 우리가 짜야할 플랜과 필요한 실천은 무엇인가? 우리는 이 질문을 "재난에 대처하는 국가의 대응 방식"의 면에서 우리 자신에게 던져보아야 한다.

우크라이나 대사로서도 이 지역과 연을 쌓았던 지역 전문가 허승철 교수가 심혈을 기울여 번역해준 덕분에, 우크라이나어를 모르는 한국인이지만 내부자의 소리를 들을 수 있었다. 감사드린다.