-

-

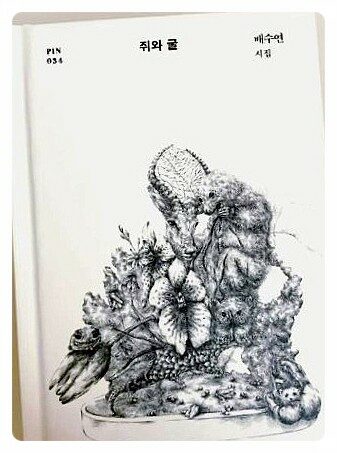

쥐와 굴 ㅣ 현대문학 핀 시리즈 시인선 34

배수연 지음 / 현대문학 / 2021년 5월

평점 :

토요일 업무를 마치고 물컹한 사과처럼 뭉그러질 듯 피곤한 시간에도 꼭 읽고 싶은 이웃님의 글이 보였다. <버지니아 울프의 정원>이 번역 출간되어 올 여름 휴가를 그 책 속으로 떠나신다는 설레는 문장으로 시작하는 글이었다. 피곤이 흩어지는 아름다운 사진들과 글 중에 이런 장면이 등장했다.

부엌은 좌절을 안겨줬다. 몽크스 하우스에서 보낸 첫날밤에 정원에서 계단을 타고 물이 들어왔다. 물은 급하게 경사진 부엌 바닥을 흘러가서 식기실을 통과한 다음, 반대편 끝의 길거리 쪽으로 난 균열 사이로 내려갔다. “거대한 쥐들”이 나타났고, 부엌 바닥엔 물기가 스며 나왔다. (...) 고용인들은 기겁하고 짐을 쌌어.

.

.

꼬리가 없어진 내 마우스를 돌돌 돌리다가 내게 있는 쥐가 떠올랐다. 츱츱츱 쥐가!

츱츱츱

쥐의 언어는 단물을 빨아먹듯이 ‘츱츱츱’

흔히 표현하는 ‘찍찍찍’이 아니다.

‘쥐와 도시’ 중에서

쥐에게 피해를 본 일이 없어 쥐를 무서워하지도 미워하지도 않는다. 까만 눈이 반짝반짝 엄청 영리해 보인단 생각은 했다. 다람쥐, 토끼, 햄스터도 설치류이니 인간들은 ‘쥐’를 빼곤 다 잘 지내는 중이다. 인간이 더럽힌 환경을 옮겼을 뿐인데 전염병의 책임과 비난을 다 지고 학살당한 쥐들은 정말 많았고 지금도 인간의 건강과 미용을 위해 실험실에 갇힌 쥐들도 많다.

꿈에서 쥐는 공모전을 거절했다

대단한 일이다

도시에선 끝없이 공모전에 나가야 하기 때문이다

저마다의 용기를 자랑하기 위한 포트럭 파티

‘쥐와 도시’ 중에서

시를 읽다 오랜 세월 기억 위에 한 번도 떠오른 적 없던 덴마크에 머물 때 들은 특별한 쥐 이야기가 떠올랐다.

중세 유럽에 퍼진 흑사병은 덴마크까지 퍼져 사람들이 많이 죽었고, 당국에서는 도시가 아니라 야생에 사는 쥐들까지 모두 소탕할 계획을 세웠다. 그 소식을 들은 10대 한 명이 쥐들이 다 죽는 게 싫어 울면서 잠들었는데, 꿈속에서 쥐의 왕을 만나 인간들의 계획을 미리 알려줘서 들판에 살던 무고한 쥐들이 대피시켰고 신기하게도 현실의 소탕 작전이 시작되었을 때 들판에는 실제 쥐가 남아 있지 않았다고 한다.

신화와 동화와 역사의 묘한 경계에 살고 있는 이야기라 생각했는데, 그 아이는 나중에 그 겨험을 소설로 써서 덴마크 문학상을 받았다. 기록도 책도 남아 있고 주민들이 진짜라고 하니 딱히 반대할 이유가 없었던 나는 믿기로 했다. 덴마크 쥐의 왕은 햄릿과 달리 결정이 빨라서 무척 다행이라고 생각했다.

흔한 일이다 하나같이 닮은 쥐들 사이에서

흔한 일이다 하나같이 쓸쓸하다는 것

‘쥐와 도시’ 중에서

매번 시집 앞에서 겁을 잔뜩 먹는 나는 긴장을 하고 읽기 마련인데, 이 시집은... 뭐라고 하면 좋을까, 세상에 하나 밖에 없는 키득키득 웃으면서 읽을 수 있는 시집? 일단 시집의 화자는 ‘쥐’다. 귀여운 다람쥐도 토끼도 햄스터도 야생의 튼실한 쥐도 아닌, 도시에서 살아가는 시궁쥐다.

도시는 시원하고 도시는 아프고 도시는 간지럽고

도시는 죽는다 도시는 태어난다

‘쥐와 도시’ 중에서

외모는 도시의 비둘기나 완전히 방치된 노숙인을 연상시킨다. 바싹 말랐고 윤기 없는 털은 그나마 듬성하게 빠져 있다. 한 쪽 눈은 상처로 뜨지 못해 감긴 상태이고 등마저 굽었다. 도시 생활의 풍파를 다 겪은 노인의 시선을 가졌다. 이런 구성 본 적 있는지 츱츱츱.

이봐, 노인

늦잠을 자는 노인은 없나? 열 시 열한 시까지 자는 노인

나는 그런 노인이 될 거다

(...)

꽃을 싫어하는 노인은 없나? 돌만 좋아하는 노인

나는 그런 노인이 될 거다

예쁜 돌에 푸른 이끼가 있다면 락스로 박박 닦아 버려야지

(...)

노을을 볼 땐

개를 쓰다듬듯 자기 무릎을 만지는 노인

“잘 모르겠네”란 말은

아주 진지하게 그러나

슬프지 않게 그러니까,

자나, 노인

‘쥐와 노인’ 중에서

노인의 집에 사는 쥐는 - 가만 노인보다 더 오래 산건가 - 적어도 노인만큼은 노인답다. 인간 노인이 시끄럽다고 소리치면 티브이 소리나 좀 키워보라고 되받아친다. 그리곤 태연하게 지난주에 먹은 굴이 참 맛있었지 멋졌지 천상의 맛이었지 하고 생각한다. 피식거리는 웃음이 자꾸 새어나온다.

쥐는 앞니로 자기 무릎을 만들고 있다

(...)

쇠고리에 걸어둘

한 솥 뼈만 남은

노인이여

공기처럼 소파 위에 얹어놓은

무릎이여

(...)

마침내 흰 연기와 쏟아지는 박수

상기된 추기경이 새 교황을 발표할 때

노인과 쥐는 무릎을 꿇을 것이다

(...)

쥐는 차갑고

쥐는 레몬과도 어울리는

그런 영혼을 생각한다

쥐는 무릎을 완성한다.

‘쥐와 굴’ 중에서

웃으며 읽다 표정이 한순간 사라지는 기분... 웃기고 재미난 이야기로 읽지 못한 생각이 떠오른다. 도시는 더럽고 악취가 나고 그 속에서 사는 나는 늘 투덜거리고 괴롭다하고... 우리는 때론 도시에서 갖가지 상처를 입고 재난을 당하고... 그 대가로 굶주리지 않고 산다. 지하로도 옥상 위로도 거처를 만들면서.

싫다면 힘들면 떠나라고 누가 말한들 떠나지 않는다. 도시에 먹을 것이 많기 때문이다. 아침저녁으로 보는 도시의 풍경을 모두 다 사랑하여 사진에 담는다. 쥐들도 그럴 것이다. 집세를 세금을 내지 않아도 나도 집주인이라고, 당연히 도시의 거주민이라고 생각할 것이다.

어딘가의 쥐들은 오늘 티브이 소리가 작아 불만일 지도 모르겠다. 어떤 쥐들은 지난주에 누군가의 굴을 대신 혹은 함께 맛있게 먹었을 지도 모른다. 인간 세상의 선거도 투표도 실황으로 보아서 그 결과를 다 알고 있을 지도 모른다. 인간 노인처럼 관절염을 앓으며 밤에는 무릎을 쓰다듬을 지도 모른다.

아니면 우리가... 여전히 인간이라고 믿는 쥐들인가. ‘쥐가 화자’인 이야기라 생각했는데 인간이 화자인 이야기로 들리니... 누가 되었든 도시에서 살아남는 일이 별반 더 나을 것 없는 모양새이다. 무섭지만 그보단 서글픈 이야기라 끄덕끄덕할 수 있지만 아이들이 이 사실을 알면 놀라 울지도 모르겠다.

인간 세상에 있는 것들은 모두 인간 같다.

오히려 인간이 제일 인간 같지 않다.

‘쥐와 도시’ 중에서

찰랑찰랑거리는 묘한 슬픔에 마저 지친 나는 이제 시를 다 읽고 노인처럼 기운이 없다. 여기저기가 아프고 졸음이 밀려든다. 눈을 감으면 이 집의 또 다른 주인인 쥐가 나와서 아직 굴을 사두지 않았다고 투덜거릴까... 혹시 내가 감춰든 초콜릿을 몇 개 집어가는 건 아닐까.... 사는 일의 진짜 얼굴과 삶의 진실은 정말로는 무엇일까..... 사랑의 정체는 무엇일까...... "자나, 노인" 츱츱츱

.

.

기어이 졸았다. 시간이 두 칸 반이 빈다. 알아볼 발자국이 있을까 바닥을 이리저리 살펴보았다... 시들과 함께하는 저자의 에세이 속에 현현하신, 내 삶의 기적처럼 신에 대한 믿음 없이도 무척 존모하는 교황의 얼굴을 몽롱함 속에서 나도 떠올려본다. 어두운 비가 쏟아지던 바티칸에서 홀로 기도를 드리던 그 모습을.

“진실Truth은 중요하지만, 사랑이 없는 진실은 견딜 수 없습니다.”

<두 교황The Two Popes>