-

-

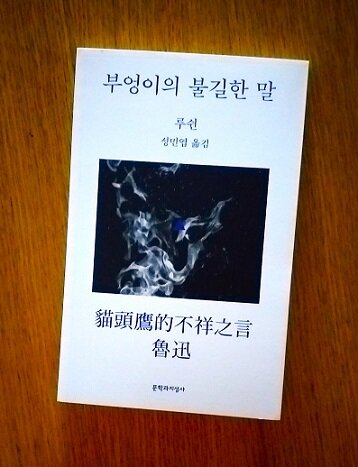

부엉이의 불길한 말 ㅣ 문지 스펙트럼

루쉰 지음, 성민엽 옮김 / 문학과지성사 / 2022년 12월

평점 :

루쉰(鲁迅,1881-1936)의 산문 10편과 산문시집 『야초(野草)』전체로 구성된 모음집이다. 중국의 근현대 문학을 대표하는 사회운동의 사상가로서의 사유를 읽을 수 있는 정선된 글들이라 할 수 있다. 그의 대표적 소설인 「광인일기」나 「아Q정전」은 많이 소개되고 있으나 정작 그의 사상적 진수라 할 산문이 비교적 덜 알려진 것은 유감스러운 일이다. 더구나 시대와 인간의 오랜 어리석음의 관성을 꿰뚫는 자기 성찰의 요구는 끈질기게 붙어 떨어지지 않고 시공을 거듭하며 이 세계를 혼란시키는 원인들을 명징하고 냉정하게 바라 볼 것을 요구한다.

이 책의 제목이 된 ‘부엉이의 불길한 말’이란 문구는 시집 『야초(野草)』에 수록된 산문시 「희망(希望)」의 한 구절이다. 20세기 초 혼란기 중국 사회의 청년들이 그 어느 늙은네들보다 더욱 늙어있음을 발견한 놀라움의 표현이다. “헌데 지금은 왜 이리 적막하지? [...] 세상의 청년들도 다 늙어버렸나?” 생물학적 연령은 젊은데 그 내면은 노인들보다 더 늙어빠진 젊음, 마치 동시대 독일의 소설가 토마스 만의 소설 『마의 산』의 붉은 뺨을 하였지만 죽음을 안은 등장인물들을 생각나게 한다. 부패한 아버지 세대를 비난하지만 정작 부패한 것은 표면의 젊음 속에 숨겨진 결핵을 품은 붉은 뺨의 젊은이들이듯 말이다.

이 동시대적 동일 양상은 나치와 기회주의적 극우 국민당이라는 끔찍한 세계로 이어졌다. 중국이나 독일, 이 역사적 동일 유사성은 오늘 한국 사회의 현실과 또한 동일 유사성에 닿는다. 1922년 출간된 그의 단편소설집 『외침(吶喊)』 의 「서문」에서 그 어떤 반항도 도전에도 관심이 없는 청년세대의 평화의 안주, 그 사악함을 비판한다. 사실 그에게 ‘평화는 암류가 잠복하는 음험한 파괴의 열화(烈火)에 불과한 것’이다. 버젓이 벌어지는 불의에 눈감고 자기 이익에 열중하는 삶이 지속 가능할 것이라 여기는 것만큼 어리석은 것이 없기 때문이다. 이익에 전념한다는 것, 이것은 차츰 비겁과 인색으로, 후퇴와 공포로 변질되고 급기야 소박함을 잃은 말세의 각박함만 남게 되는 것이 필연적임을 알지 못하는 까닭이다.

세상은 저항과 파괴의 도전 소리로 들끓어야 한다. 아무 일도 없는 듯한 평온은 익숙한 실리에 가려진 독선과 아집의 세계, 몰락한 정신과 구습에 감염된 습관화 된 눈의 오류가 보이지 않게 할 뿐이다. 산문 「악마파 시의 힘(摩羅詩力說)」은 어떤 세계든 그 내부의 다른 반항의 목소리가 끝없이 외쳐져야 함을, 그럼으로써만 세계는 아주 조금씩 선의 세계로 다가갈 수 있음을 문학예술론, 시론의 지향할 바를 통해 강론하고 있다.

6세기 중국의 문학비평서인 『문심조룡(文心雕龍)』은 ‘시자지야, 지인성정(詩者持也 持人性情)’이라며 “시라는 것은 잡아두는 것이다. 사람의 성정을 잡아둔다.”라고 했으며, 공자는 『시경(詩經)』을 설명하길 ‘시삼백 얼언이폐지왈 사무사 (施三百, 一言以蔽之曰 思無邪)’라며, “시 삼백 편을 한마디로 요약하면 생각함에 삿됨이 없다.”라고 말했다. 루쉰은 이러한 자기 계급 유지 목적의 평화론이 얼마나 교활하고 탐욕스러운 것인가하고 비판한다. 인간의 성정인 시를 규범에 가두어, 그 어떤 다른 목소리도 가두고 죽여 없애려는 권력인 유교적 질서에 경멸을 보내는 것이다. 그 깊숙이 숨겨진 보수적 기만이 민중의 삶을 질식시키고 있음을.

루쉰은 이러한 세태에 자신의 문학예술이 아무런 변화도 가져 올 수 없다는 실의로 좌절하고 있었던 모양이다. 그때 그에게 쓰기를 요구했던 후배 문인과의 이야기를 들려준다. 중국의 먹물들에게는 제법 알려진 일화이다. 일명 ‘쇠로 만든 방(鐵屋子)’이야기다. 창문하나 없는 쇠로 만든 방이니 부순다는 것은 상상도 하지 못하는 곳에 많은 사람들이 잠들어 있다. 머지않아 모두 숨 막혀 죽을 것인데, 혼수상태에서 죽어가는 것이니 죽음의 비애랄 것도 없다.

루쉰은 자신이 살고 있는 중국 사회를 이렇게 생각했다. 그렇기에 큰 소리를 질러 몇 사람을 깨우는 것은 그 깨어난 소수에게 돌이 킬 수 없는 임종의 고통만을 주는 일이고, 그들에게 미안한 일이니 소리 지르는 일이 무용하고 공허한 일이라 말한다. 그때 후배는 말한다. “몇 사람이 일어난 이상 쇠로 만든 방을 부술 희망이 전혀 없다고 할 수는 없죠.”, 루쉰은 그 말에 문득 깨닫는다. “희망, 그것은 말살해 버릴 수 있는 것이 아니었다. 미래에 속하는 것이어서 [...] 없다는 것을 증명하는 것이 불가능하기에...”라고.

몰락한 정신들을 깨워야 하고, 강건함과 저항, 파괴와 도전의 소리를 질러대는 악마가 되는 것이 자신의 소명임을. 그래서 그는 산문 「눈을 뜨고 보는 것을 논함(論睜了眼看)」에서 정시(正視)를 말한다. 무슨 일이나 눈을 똑바로 뜨고 보는 용기를 가지는 것, 감은 눈으로 보면 “모든 것은 원만하고 [...] 문제도 결함도 불평도 없게 되고, 개혁도 반항도 없게 되”는 것이니 문제와 결함을 보지 못하게 되고, 보이지 않게 된다고. 불온하고 불의한 세계의 개혁은 요원한 것이 되고 만다고.

오늘 우리의 세계에서 전개되는 형국이 이와 다르다고 할 수 있을지 모를 일이다. 자신들만의 폐쇄된 음습하고 어두운 공간에서 자기 이익에만 열중하던 한 탐욕스런 인간이 어느 날 한 낮의 눈부신 햇빛 아래 기어 나왔다. 그 자는 눈이 부셔 눈을 꼭 감은 채 잔존하는 옛 꿈만 계속 꿀 터이다. 눈 감은 그 자에게 어둠이나 빛은 보이지 않는 셈이고, 때문에 눈을 감고서 자기를 속이고 남을 속인다. 그렇게 기만과 사기가 이 세계를 가득 채운다. 어리석은 대중 또한 눈을 감고 있으니 자못 평화스럽다고 느낀다. 이렇게 세계는 시간을 퇴행하며 썩어 들어간다. 아마 어느 날 눈을 뜬 대중은 자신에게 공포 가득한 지옥이 열려 있음을 보게 되고 그 당혹스러움에 정신을 잃을지도 모른다. 루쉰은 이렇게 정리하고 있다.

“정시(正視)하지 않고, 기만과 사기로 기묘한 도피로를 만들어서 그것을 올바른 길이라고 여긴다는 것. 여기에 국민성의 비겁함과 나태함, 교활함이 증명된다. 하루하루 타락하면서, 오히려 날마다 영광을 본다고 느낀다.”고. - 「論睜了眼看」에서

아마 루쉰의 엄청난 산문들 중에서 그 상징적 의미에서 가장 웅변적이고 강경한 글은 단연코 ‘물에 빠진 개는 때리지 않는다’는 일견 관용적이고, 종(種)을 막론한 도덕애(道德愛)의 지고로 여겨질 경구에 대한 치열한 반론인 「페어플레이의 시행을 늦춰야 함을 논함(論 'Fair-Play'應該綬行)」이다.

여기서 물에 빠진 개는 호시탐탐 사람을 무는 개이고, 굽신거리며 사람을 기만하고, 수시로 악행을 저지르며, 악행이 드러나면 절름발이 흉내를 내며 동정을 애걸하고, 구제되면 다시금 전과 똑같이 사람을 무는 개다. 루쉰은 이러한 개들, 즉 악을 방임하면 그 개는 사람을 물어 댈 뿐 아니라 우물에 빠진 사람에게 돌까지 던져 넣을 것(投石下井)이라고 말한다. 해서 물에 빠진 개는 때려야 한다고 주장한다.

당신에게 페어(fair) 하지 않은데 당신만 페어 하면 결국 폭행을 당하고 죽음에 내몰린다고. 페어 할 자격이 없는 것에 페어를 기대하는 것만큼 어리석은 것은 없다고 말이다. 민중이 일제 부역자들의 처단을 말 할 때, 이러한 것들에 공정한 도리를 말하면서 보복하지 말아야 하느니, 너그럽게 용서하라느니 떠들어 댄 결과가 오늘 한국사회의 역사적 퇴행을 보게 하고 있다. 이것들은 구제 받은 뒤 고마움이나 회개는커녕 나쁜 짓을 하려는 기회만을 호시탐탐 엿보다가 갑자기 튀어나와서는 사람들을 물어뜯고, 심지어 뱃속을 채우려 나라마저 팔아치울 태세다.

여기서 고사가 등장한다. 옹기를 만들어 그 안에 사람들 가두어 죽이는 방법을 고안한 주홍이라는 인간이 있었다. 그 자가 지독히 나쁜 짓을 하여 처벌을 받게되자 판관은 ‘그 자를 옹기에 들어가게 하라!’라고 했다는 이야기다. ‘청군입옹(請君入瓮)’이라 한다. 악에 대한 방임을 마치 관용이라 고지식하게 관대한 체하다 오늘과 같은 역사를 부인하는 혼란 상태를 초래하게 되었다. 이것들에게는 관용의 도(恕道)가 아니라 눈에는 눈, 이에는 이라는 곧음의 도(直道)를 적용해야 하는 것이 옳다. 페어플레이는 폐단이 크다. 여전히 한국의 정치사회에서는 페어플레이, 물에 빠진 개는 때리지 않는다는 말은 이른 윤리적 잣대일 수밖에 없다는 것이 안타깝고 수치스럽지만 말이다.

당대 민중의 정신 개조를 위해, 쇠로 만든 방 같은 권력의 경계 속에 잠든 인간들을 흔들어 깨우는 목소리를, 들리든 말든, 위협이 다가오든 말든, 그침없이 반항의 목소리를 외치던 이방의 문인이 시간과 공간의 경계를 초월해 오늘 이 땅에 잠에 취한 몽롱한 인간들을 깨운다. 뜻있는 사람이 발양(發揚)하려면 먼저 자기를 성찰하라고 했다. 또한 반드시 남을 두루 알고서야 자각이 생겨난다고 말한다. 자각의 소리가 나오면 그 소리는 반드시 사람들의 마음에 적중하고, 그 깨끗함과 맑음이 이 세계를 향한 빛이 될 수 있다고. 이 땅의 인간과 세계는 한 치도 변하지 못했는지 모른다.

사실 적절한 인용이 되지는 않겠지만 “사람과 사람의 차이는 때로 유인원과 원인(原人)의 차이보다 더 크다”는 인간과 인종 차별 등의 논리를 만들어낸 문제 많은 사회진화론자 에른스트 해겔(E. Haeckel)의 웅변마저 공감되는 시절이다. 구제된 물에 빠졌던 개들이 설치는 형국이니 관대하게 이해될 것으로 믿는다. 이 자기 성찰적 산문을 이제야 발견하고 읽게 된 것도 어쩌면 스피노자기 말하는 유일한 실체로서 그렇게 될 수밖에 없었던 필연인 것만 같다. 안타까움과 분노로 가득 한, 그러면서 자기 성찰적 지혜로 꽉 채워진 글을 읽으며 켜켜이 쌓인 체증이 조금은 내려간 느낌이다.