"젊은 장교님, 아무리 하찮은 기생이라도 그렇게 흩어진 마음과 몸으로 만나는 일은 없습니다. 당신들은 진주기생을 잘못 보고 있어요. 나는 그렇게 배우지 않았고 그렇게 천하게 굴지도 않습니다." (이영희,『역정』(창작과 비평사: 1988), 183쪽)

기생의 이미지는 몸파는 여인과 동일시된다. 그러나 기생은 예인(藝人)에 가까운 이들이었고, 이들은 예기(藝技)를 체계적으로 교육받았다. 더불어 시문(詩文)까지 학습했기에, 대부분의 가정 여인네들이 반문맹이었던 시절, 이들은 최고의 여성 엘리트였다. 사대부들이 기생을 찾았던 것은 그네들의 몸을 탐해서라기보다는 대화가 통하지 않는 반문맹의 부인에게서 느끼는 답답함을 해소하기 위한 점이 더 컸다.

인용문은 이영희 선생이 한국전쟁 당시 진주에서 만났던 한 기생과의 일화를 적은 글에서 인용한 것인데, 전통적인 기생의 면모를 잘 보여준다. 특정한 한 기생의 말이라기 보다는 전통적인 기생들이 가졌던 면모를 대변했다고 봐도 무방할 듯 싶다. 우리가 생각하는 기생의 이미지는 일제 강점기를 거치면서 왜곡된 것이다.

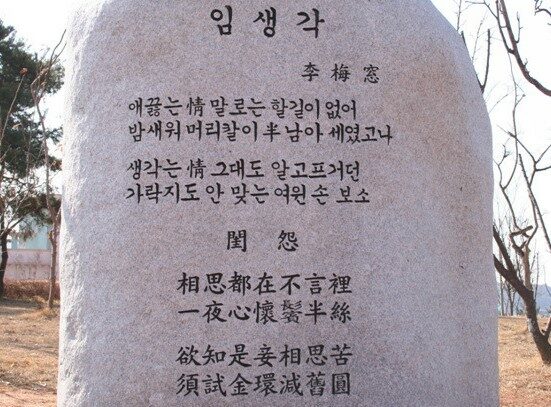

사진은 부안(扶安)의 시기(詩妓)로 이름이 높았던 이매창(李梅窓, 1573-1610)의「규원(閨怨)」이란 시이다.

相思都在不言裏 상사도재불언리 애끓는 정 말로는 할 길이 없어

一夜心懷鬢半絲 일야심회빈반사 밤새워 머리칼이 반 남아 세였고나

欲知是妾相思苦 욕지시첩상사고 생각는 정 그대도 알고프거든

須試金環減舊圓 수시금환가구원 가락지도 안맞는 여윈 손 보소

밤새 하얗게 쇠어버린 머리와 야윈 손마디로 애끓는 상사의 마음을 표현했다. 이 애절한 상사의 마음을 전해받은 이는 누구일까? 그녀와 시문으로 교류했다고 전해지는 유희경이나 이귀 혹은 허균이나 서우관 중 한 명일 가능성이 높다. 그 누구이든 이 애절한 상사의 시를 전해받은 이는 평생 그녀의 포로가 되었을 것 같다. 애절한 상사의 마음을 이렇듯 아름다운 시문으로 표현할 줄 아는 여인에게 어느 사내가 매혹되지 않으랴. 외면의 아름다움은 시간이 갈수록 감쇄되지만 내면의 아름다움은 시간이 갈수록 증강된다. 만일 매창이 외면의 아름다움만 간직한 기생이었다면 이런 일은 어려웠을 것이다(실제로, 허균의 기록에 의하면, 매창은 미모가 아니었다하니 이 말은 그다지 틀린 말이 아니다).

그런데 매창이 노래하는 애끓는 마음은 어디서 비롯된 것일까? 그건 자신의 존재를 인정해주는 그들의 정신적 사랑에서 비롯된 것이 아니었을까? 몸의 사랑도 있었겠지만 그건 부차적인 일이었을 것이다. 이영희 선생이 만났던 진주 기생의 말이 이를 간접적으로 말해준다. 선생은 진주 기생이 자신과의 사적 만남을 어긴데 대해 분함을 토하며 차고있던 권총으로 공포탄을 쏘면서 그녀의 굴종을 압박하지만 그녀는 다시 한 번 조용히 이렇게 말한다.

"젊은 장교님, 잘 들어두세요. 아무리 미천하고 힘없는 사람이라도 총으로 굴복시키려 들지 마세요. 여자란 마음이 감동하면 총소리 내지 않아도 따라갑니다. 당신도 차차 사람과 세상을 알게 될 겁니다. 돌아가세요. 언젠가 다시 만날 기회가 있을 겁니다." (위와 같은 책 같은 곳)

당대 천시받던 직종에 있었지만 기꺼이 그네의 가치를 인정하고 대우했던 그들에게 매창 역시도 기꺼운 마음으로 사모의 정을 표했을 것이다.

鬢과 環이 낯설어 보인다. 자세히 살펴보자.

鬢은 髟(머리털 드리워질 표)와 賓(손님 빈)의 합자이다. 살쩍(귀 앞에 난 머리털)이란 뜻이다. 髟로 뜻을, 賓으로 음을 표현했다. 살쩍 빈. 鬢이 들어간 예는 무엇이 있을까? 鬢雪(빈설, 살쩍이 흼), 鬢絲茶煙(빈사다연, 노후의 조용한 생활) 등을 들 수 있겠다.

環은 고리라는 뜻이다. 王(玉의 변형, 구슬 옥)으로 뜻을 나타냈다. 나머지 부분은 음을 담당한다. 고리 환. 環이 들어간 예는 무엇이 있을까? 環境(환경), 環繞(환요) 등을 들 수 있겠다.

인정이나 이해는 씨앗을 품은 흙과 같다. 매창이 남긴 아름다운 시편을 읽을 때 그네만의 공을 생각할 것이 아니라 그네를 보듬어준 당대 문인들의 넉넉함도 함께 살펴야 할 것이다. 매창의 절창 하나를 더 읽어보자.

이화우(梨花雨) 흩뿌릴 제 울며 잡고 이별한 임

추풍낙엽(秋風落葉)에 저도 나를 생각하는가

천 리(千里)에 외로운 꿈만 오락가락 하는구나