-

-

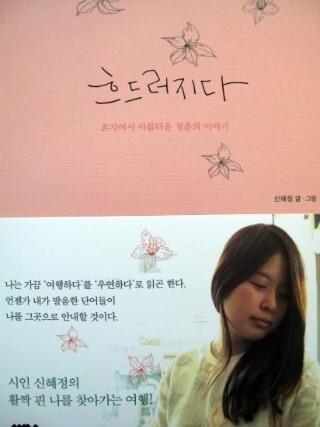

흐드러지다 - 혼자여서 아름다운 청춘의 이야기

신혜정 글.그림 / 마음의숲 / 2016년 3월

평점 :

떠나고 싶을 때 떠날 수 있다는 것은 진정으로 자유로운 일이다. 이는 주변을 나몰라라 하고

떠나는 무책임이 아닌 진정으로 자신이 원하는 것을 실행에 옮길 수 있는 자유로움 그 자체라고 생각한다. 우리는 소속감을 통해서 안정을 추구하기도

하지만 때로는 이 소속감이 그 어떤 굴레보다 더 크게 다가와 우리의 행동을 머뭇거리게 하기 때문이다.

그런 의미에서 볼 때 언제고 떠나고 싶어지는 순간 떠날 수 있었던 저자의 이야기를 읽을 수

있는『흐드러지다』는 그러한 분위기가 물씬 풍긴다. 시인으로 2001년 서울신문 신춘문예로 등단한, 시를 쓰는 시인임에도 시집이 아닌 과학책에서

시적 영감을 얻을 때가 많다는 실로 특이한 성향의 저자다. 게다가 그렇게 읽은 책에서 만난 알버트 아인슈타인의 이야기에서 영감을 얻어 한 권의

책이 완성되기도 했다니 말이다.

저자가 말하는 여행은 아령과 같은 것이 아닐까 싶단다. 중세 유럽에서는 종을 치는 행위가 매우

엄숙하고 중요했는데 상당한 무게의 종을 정해진 시간에 맞춰 정해진 횟수만큼 치기 위해서는 종에 달린 추로 연습을 했다고 한다. 이때 사용되었던

'소리 안나는 종'이 바로 아령이라고 한다.

소리 없이 종을 치는 일은 그 자체로 땀을 흘리며 근력을 키워내는 진지함이 묻어난다. 그리고

시를 쓰는 일 역시도 모든 소란을 내면으로 모으는 일이기에 여행도 그렇다고 한다. 여행에서 돌아옴으로써 여행이 끝나는 것이 아니라 그 끝을

모른채 계속 써나가는 연작시 마냥 완성되어가는 과정 속에 존재하는 것.

여행 중 경험했던 일들을 반추하면서 때로는 돌아와 다양한 것들 계기로 다시금 생각하는 과정

속에서 서서히 완성되어 가는 것이라니 참으로 흥미롭다.

이 책에서는 저자가 직접 떠난 독일의 프랑크푸르트과 베를린, 터키의 이스탄불과 에디르네, 마치

산골 오지 마을 같은 인도의 라다크와 유명한 영화 <세 얼간이>의 배경지이자 푸른 호수가 있는 판공초, 네덜란드의 레이덴과 한국의

양주 등이 소개된다.

그속에서 만난 사람들, 그 사람들과의 만들어 낸 세상에 단 하나 밖에 없는 나만의 이야기,

자신의 눈으로 직접 본 이국적인 풍경과 온통 이국적인 것들 속에서 가장 이국적인 자신의 모습까지, 참으로 많은 이야기가 봄남의 꽃처럼 흐드러지게

피어나는 그런 책이여서 따스한 기운을 한 가득 느낄 수 있었던것 같다.