이 책을 읽는 동안에는 유쾌하고 즐거웠다.

작가 특유의 위트가 느껴졌다.

말로만 광고가 아니라 정말 글을 읽는 내내 웃음 짓게하는 문장들이 제법 나왔었다.

전혀 웃을 상황이 아닌데도 묘하게 웃기는 순간들이였다.

이미 8년 전에 위암으로 죽은 엄마의 복수를 하겠다는 설정 자체가 아이러니 하면서 독특했다.

더군다나 그 복수의 대상(국제상사 주인 여자)이 엄마의 죽음에 연관성이 있는지 조차 의심스러운 상황에서 말이다.

그때부터 아버지, 딸, 아들은 각자의 맡은바 역할을 시작한다.

아버지는 사격장을 다니며, 어딘가에서 구한 리볼러를 안방 깊숙히 간직하고 다닌다.

아들은 국제상사에 취직해서 여주인의 동태와 모습들을 파악한다.

그런 와중에 딸은 과연 이 복수가 정당한가에 대한 자신만의 명분을 찾기 위해 여사장을 찾아가면서 이야기는 전혀 다른 방향으로 흘러가게 된다.

복수를 한다는 명복으로 아버지는 딸과 아들에게 뭔가 비밀을 간직한 모습을 보이게 되고, 딸은 자신들의 복수에 대한 정당성을 찾으러 갔던 만남에서 오히려 그녀에게 연민과 안쓰러움을 느끼게 된다.

아들은 염탐하러 취직한 국제상사에서 오히려 그 능력을 인정받고 좋아하는 사람까지 만나게 된다.

이렇게 상황은 애초에 그들이 의도한 바와는 전혀 다른 방향으로 흘러가면서 딸과 아들은 점점 더 복수에 대한 명분과 정당성이 사라지는 것을 느끼게 된다.

그러던 차에 겨울이 되고, 첫눈이 오늘날 아버지가 불현듯 사라진다.

리볼버와 함께...

결론은 아직 읽지 않은 독자들을 위해서 이제 그만~~

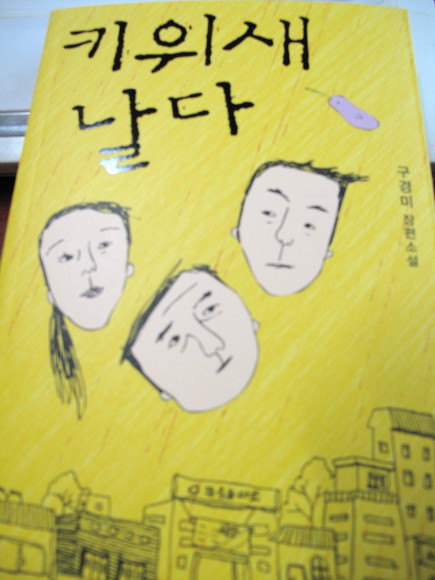

저자는 왜 제목을 이렇게 정했을까?

소설 속에 나오는 아버지, 딸, 아들, 국제상사 여사장 모두는 어쩌면 틀에 박힌 삶을 살고 있는 인물들인지도 모른다.

자신의 현 모습에 불만을 가지고는 있지만 자신도 모르게 그 상황들에 익숙해져 버렸는지도 모르겠다.

그래서 더 이상 날지 못하는 키위새처럼 말이다.

그렇기에 그들 가족에게 있어서의 복수는 자신의 일상에 대한 최초이자 최고의 일탈인지도 모르겠다.

과연 키위새는 날았다고 봐도 좋을까?

아님, 여전히 뒤뚱거리고 있는 것일까? |