-

-

개인적인 체험 (을유세계문학전집 리커버 에디션 한정판) ㅣ 을유세계문학전집 22

오에 겐자부로 지음, 서은혜 옮김 / 을유문화사 / 2020년 2월

평점 :

절판

이상한 뇌를 갖고 태어난 아기.

스물 일곱살 어린 아버지 '버드'는 달아나기에 급급했다.

스스로는 할 수 없는 일.

병원에 아기의 죽음을 의탁한 채 아기의 쇠약사를 기다린다.

버드는 찾고 또 찾고 또 찾는다.

아기를 버려야 하는 이유.

아기가 죽어야 하는 이유.

그런데 딱히 생각해 보면,

버드는 '행복'에 그다지 미련을 지닌 인물이 아니다.

그냥 되는대로 사는 사람이다.

너무 되는대로 살다 보니 일상에 염증이 느껴져

반일상적인 아프리카에 가서 반일상석을 좀 느껴보고 싶어할 만큼.

'겐부츠' 같은 아기로 인해 버드가 잃게 될 것들-.

뭐 대단한 것도 아니다.

별 열정도 없이 임하는 학원 강사.

버드는 어째서 도망치려고만 하는 걸까?

나는 아기 괴물에게서 수치스런 짓들을 무수히 거듭하여 도망치면서 도대체 무엇을 지키려 했던 것일까? 대체 어떤 나 자신을 지켜 내겠다고 시도한 것일까?

소설의 말미에서 드디어 버드는 깨닫는다.

너무나도 단순한 진리를.

나는 도망치면서 무엇을 지키려 했던 걸까?

도망쳐야 한다는 건 알지만 그 도망으로부터 지켜내려 한 건 모르는 사람, 사람들.

그게 나쁘고 불편하고 유익하지 않다는 건 알지만

그게 어떻게 나쁘고 불편하고 유익하지 않다는 건

겪어 본 적 없어서

모르는 사람, 사람들.

버드는 그저 그런 사람들 중 한 사람일 뿐이다.

딱 우리같은.

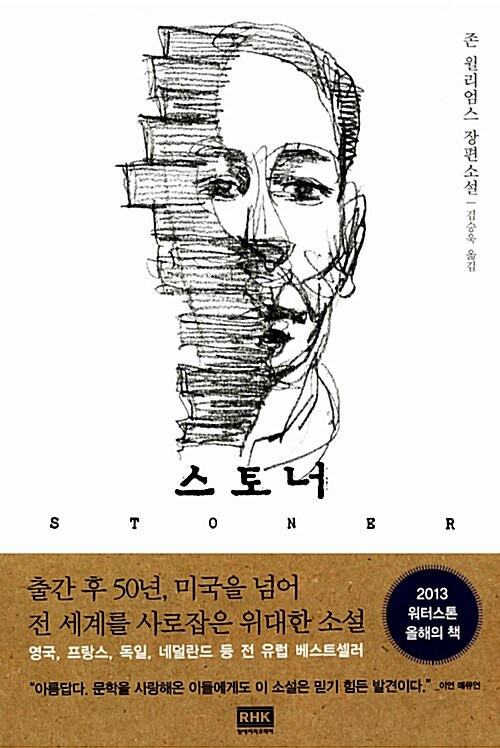

존 윌리엄스 소설 [스토너]의 주인공, 스토너 박사도 마찬가지였다.

넌 무엇을 기대했나? 그는 자신에게 물었다.

무엇을 지켜야 하는지

무엇을 기대해야 하는지 모르는 채

무언가를 지키려들고

무언가를 기대하려 드는 우리.

'무언가'가 무언지 알 방법은 하나.

도망치지 않는 것.

다행히, 버드는 알아챘다.

슬라브어를 쓰는 델체프 씨가 건네준 '희망'이란 낱말에 이어

이제는 '인내'라는 낱말을 찾아볼 작정을 할 수 있을 만큼.

버드(Bird)는 들사슴이라도 되는 양 당당하고 우아하게 진열장에 자리 잡고 있는 멋진 아프리카 지도를 내려다보며 조그맣게 억제된 한숨을 내쉬었다.

|