-

-

아침 그리고 저녁

욘 포세 지음, 박경희 옮김 / 문학동네 / 2019년 7월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

1부에서 어부 올라이의 아들, 요한네스가 태어난다.

이제 우리 이만 가지요, 늙은 산파 안나가 말한다.

(29p)

산파가 떠난다면 탄생은 종료된 것이다.

늙은 산파 안나는 떠나고 요한네스는 태어났다.

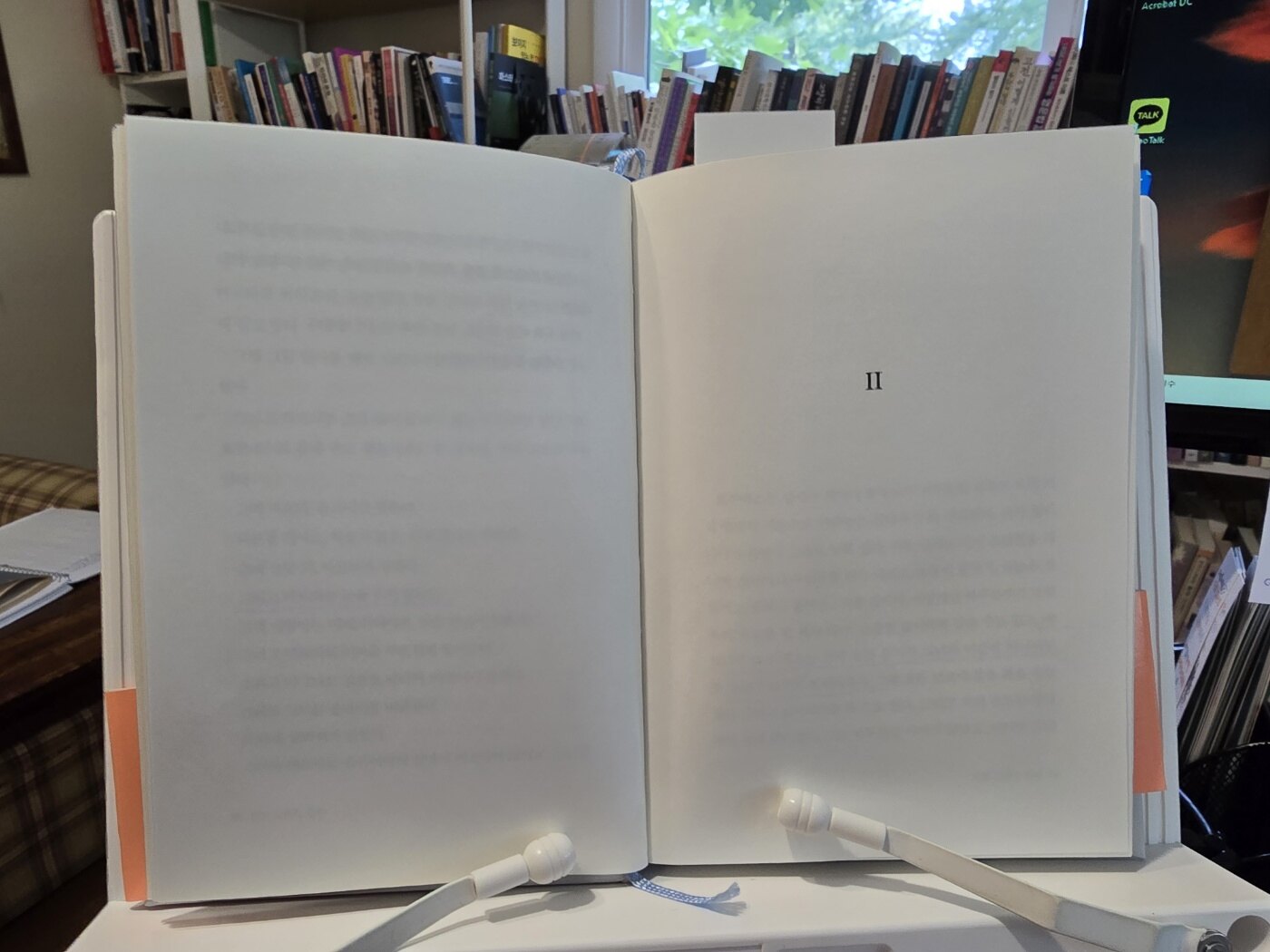

그리고 2부가 시작된다.

1부와 2부 사이의 여백.

이 소설을 출간한 출판사에 박수 보내고 싶다.

이 여백은 반드시 필요하니까.

이 소설의 미학을 아는 편집자가 만든 여백이 분명하니까.

소설의 텍스트와 텍스트 사이에는 행간이 있다.

보이지 않는 서브 텍스트가 있다.

소설은 어쩌면, 보이지 않는 서브 텍스트로 더 많은 이야기를 한다.

드러내고 이야기할 필요가 없어서가 아니라 드러내고 차마 할 수 없는 이야기,

혹은 하기 싫은 이야기...

여백이니 서브 'text'라고 하기 뭣하고...

서브 'picture'라 해보자.

이 여백에는 서브픽처가 숨어있다.

어부 올라이는 아들 요햔네스를 낳고, 아들 요한네스는 그 아비 올라이처럼

어부가 되었(을 것이)다.

우리는 2부를 펼치면서 어부 요한네스의 삶을 구경할 것이다.

그의 여행에 동반할 것이다.

그의 바다가 바야흐로 펼쳐질 것이다.

그런데...

2부의 시작에서 어부 요한네스의 아내는 이미 늙어 죽었다.

요한네스도 늙어 죽기 직전에 있다.

아니, 그는 죽어간다.

아니, 이미 죽었다.

2부를 끝까지 읽고 나면 1부와 2부 사이를 가른 여백에

서브픽처, 즉 '바다'가 숨었음을 알게 된다.

크림빛 빈 종이에 푸른 바다가 펼쳐진다.

늙어 죽기 직전의, 아니, 이미 죽었는지도 모를 요한네스가 평생에 걸쳐 누볐던 바다-.

그 굴곡진 사연이 그 여백의 종이에 고스란히 담겼다, 이말이다.

이 소설은 울지 않고 읽어낼 재간이 없다.

'죽음'을 다뤘기 때문만은 아니다.

'탄생'을 지척에 둔 거리감 때문이다.

이제껏 소설에서,

우리는 탄생 이후, 죽음에 이르기까지

충분하다면 충분하다 할 시간적 거리를 벌었다.

인물은 태어나 부지런히 한 시대나 한 시기를 살아주었다.

우리는 그걸 구체적으로 누릴 수 있었다.

이 소설은 말하지 않는다.

말하지 않아도 충분하다고 한다.

인물이 부지런히 살았던 한 시대나 한 시기를 말하지 않는다.

그래도 된다고 한다. 충분하다고...

이거면 충분하다고 한다.

우리 오랜 세월 서로 머리를 잘라줬지, 요한네스가 말한다

내가 지금 막 계산해봤더니, 요한네스가 말한다, 세상에 그래 벌써

사십 년 가까이 됐구먼, 페테르가 말한다

(63p)

사십 년 간 머리를 잘라준 어부 친구면 된다고 한다.

친구는 어깨까지 치렁대는 요한네스의 머리를 계속 걱정한다.

친구는 이미 오래전에 죽었는데도...

죽어서도 친구는 요한네스의 긴 머리를 걱정한다.

내 머리가 어떻다고 마음 쓰는 친구가 있다면...

죽어서도 그 걱정을 하는 친구가 있다면...

이런 생각만으로도 눈물은 흐르고도 넘친다.

작가는 어부 요한네스의 지난하고 고달펐던 삶을 말하지 않아도 된다고 한다.

이거면 충분하다고 한다.

제발 여기서 물에 빠지지는 말라고, 자네도 알잖아, 자네가 수영 못한다는 거,

페테르가 말한다

과연, 충분하다.

평생 바다를 벗삼아 가족을 먹여살린 어부 요한네스의 곡진하고 신산한 삶은

이걸로 충분하다. 충분하고도 남아서 울컥하게 만든다.

어부인데, 수영을 못한다, 요한네스는...

뭐가 더 필요한가 말이다.

1부와 2부를 가르는 여백의 종이에서

어부 요한네스가 물에 빠져 허우적대다 물에 가라앉는 그림이 떠오른다.

말하지 않아도 떠오른다.

그러고도 남는다. 충분하다.

그리고 요한네스는 페테르에게 얘기해도 될까 생각한다,

루어가 가라앉지 않고 배 밑바닥에서 일 미터쯤 아래 계속 멈춰 있다는 걸,

아무 이유도 없이

루어가 내려가지 않는 건가? 페테르가 묻는다

안 내려가, 요한네스가 말한다

그리고 그는 고개를 젓는다

그거 고약한 일이군, 페테르가 말한다

그리고 요한네스가 올려다보니 페테르의 눈에 눈물이 고여있다

정말 고약한 일이야, 페테르가 말한다

바다가 더이상 자네를 원하는 않는구먼, 그가 말한다

그리고 페테르는 눈물을 닦아낸다

81p)

바다가 더이상 원치 않는 어부가 되었다, 요한네스는.

언젠가 나는 내가 써온 글이 나를 더 이상 받아주지 않는 날을 맞게 될 것이다.

언젠가 나는 내가 쓰기 시작한 소설이

나를 더이상 받아주지 않는 날을 맞게 될 것이다.

그때, 나는 어떤 의미로든 '죽음'을 맞을 것이다.

그때, 말하지 않아도 충분할 수 있으려면,

어부 요한네스처럼 눈물을 흘려주는 친구...

한 사람의 친구면 족할 지 모른다.

어부 요한네스는 바다에서 밀려나 바다를 떠나지만

딸 싱네가 있다.

어부 요한네스의 바다내음은 싱네를 관통해 싱네의 딸에게로 이어질 것이다.

그래서 죽었지만 죽지 않을 것이다.

아침이 오면 저녁이 오고, 저녁이 가면 또 아침이 오듯이.

이 소설의 제목이 '아침 그리고 저녁'이듯이.

참 잘 산 거예요, 어부 요한네스.

* 아, 인간적으로 이 소설, 너무 울렸스...