-

-

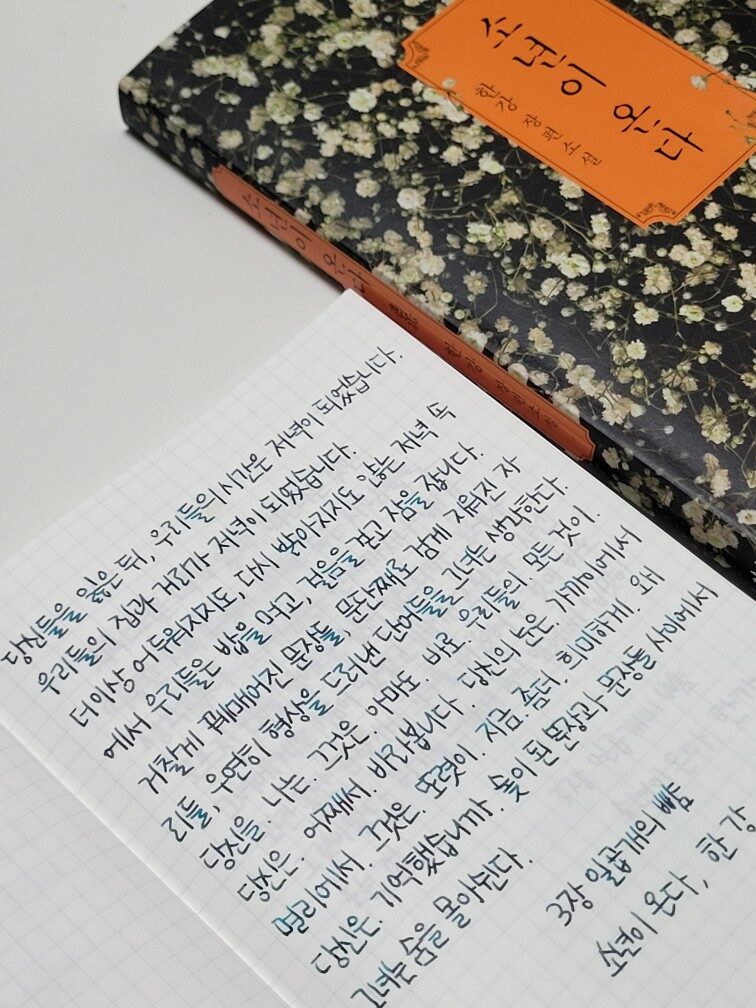

소년이 온다 - 2024 노벨문학상 수상작가

한강 지음 / 창비 / 2014년 5월

평점 :

#오늘의책 #한강함께읽기 #노벨문학상

혼자서는 도저히 읽을 수 없을 같아 함께 필사모임을 하고 있는 친구들과 함께 읽고 필사하고 이야기를 나누었습니다.

#소년이온다

#한강

#창비

1장, 2장 #어린새 #검은숨

친구를 두고 달아나는 동호의 마음과

왜 자신이 죽었는지조차 알지 못하는 정대의 마음까지.

소년들의 모습이 아파서 천천히 읽을 수밖에 없었다.

이대로 나가면 개죽음이라던 아저씨의 말이 슬프다.

그 거리에서 얼마나 많은 사람들이 죽어갔던가.

동호가 너이고 정대가 나인 소설의 흐름이 낯설다.

어린 새는 어디로 갔을까.

몸이 불태워지고나서야 그 자리를 벗어날 수 있게 된 혼들은 어디로 가는걸까.

시를 읽는 기분으로 읽었다. 도대체 왜, 라는 물음표를 계속 떠올리며 알 수 없는 마음으로.

그러나 피 흘리는 그 두 눈을 똑바로 쳐다보아야만 한다.

우리가 기억해야하므로.

3장 #일곱개의뺨

518민주항쟁 당시 수피아여고 3학년이었던 은숙이는 5년이 흐른 지금 출판사에서 일한다. 수배자인 번역자의 책을 출간준비하다가 경찰서에서 뺨 일곱 대를 맞았다.

분수대에서 물이 뿜어져나오는 것을 견딜 수 없는 은숙이.

죽은 그들을 생각하면 먹는 게 치욕스러운 은숙이.

죽어도 좋다고 생각했지만 동시에 죽음을 피하고 싶었던 은숙이.

그날 밤 살고 싶어서, 무서워서 떨리던 네 눈꺼풀을 잊을 수 없는 은숙이.

뺨을 계속 맞으면서도 흐르지 않던 눈물은 번역가에게 검열에 의해 출간이 될 수 없음을 전할 때 흘리고야 마는 은숙이.

소리없는 그날의 모습이 펼쳐졌다. 문장은 숯이 되었으나 그날을 알리려는 몸짓은 막을 수 없었다. 소리지지 않았으나 눈을 부릅뜨고 우리는 그들의 입모양에 집중한다. 고름과도 같은 눈물이 흐르더라도 눈을 감을 수 없다. 우리는 이 참담하고 잔혹한 진실을 분명하게 지켜봐야 한다.

인간이 무엇이지 않기 위해 우리는 무엇을 해야 하는가.(p.95)

우리는 잊지 않아야 한다. 기억하고 또 외치고 또 기록해야만 한다.

4장 #쇠와피

4장은 특히 더 분노하며 읽었습니다.

동호의 죽음이 얼마나 허망했는지,

인간의 잔인함과 악함은 어쩜 이렇게도 지독한지,

인간이 인간일 수 있는 이유는 양심에 있지 않은가요.

사십만 도시에 팔십만개의 총알을 가지고 진압에 들어갔던 그들의 괴물같은 모습이, 그러한 명령을 내린 악마들의 존재가 끔찍합니다. 그 여름날 조사실에서 벗어나지 못한 이들의 삶의 피폐함에 가슴이 미어졌습니다.

늘 이해해보려 노력하는 것은 어째서 그들이 아니라 우리인지 모르겠습니다. 그러나 외면하지 않고 기억하고 맞서싸우는 사람들에 있기 때문에 지금의 우리가 있을 수 있다고 믿습니다.

그러니까 인간은, 근본적으로 잔인한 존재인 것입니까?(p.135)

그의 물음에 그렇다고 대답하고 싶지 않습니다.

살아남았다는, 아직도 살아 있다는 치욕과 싸웁니다. 내가 인간이라는 사실과 싸웁니다. (p.135)

살아있음이 치욕이 되는 일은 없었어야 합니다. 무엇으로도 치유할 수 없는 그 날들의 진실을 왜곡하는 일은 더는 없어야 할 것입니다.

5장 #밤의눈동자

우리는 고귀해, 라고 말하는 성희언니를 생각한다.

악몽이 생시보다 덜 잔혹하다고 생각하는 선주를 생각한다.

고귀한 우리가 어째서 그렇게 짓밟혀야 했는지 생각할수록 분노가 차오른다. 용감하지도 강하지도 않다던 선주는 그날로 돌아간다면 여전히 똑같은 선택을 하리라라는 사실이 마음이 저린다. 인간은 어쩜 이렇게도 잔인하고 끔찍한 행동을 일삼을 수 있는지 이해가 되지 않으면서도 동호와 은숙이, 선주, 진수, 그리고 이름없는 수없이 많은 시민들을 보면 어쩌자고 인간은 이리도 위대한지 울컥하지 않을 수 없다.

6장 #꽃핀쪽으로

어머니의 이야기에 바로 무너졌다. 막둥이 아들을 보내며 풀을 뜯어먹고 토하는 어머니의 심정을 이해할 수 있을까. 뚝뚝 떨어지는 눈물을 훔치며 마지막까지 읽었다.

#에필로그

빛이 비치는 곳으로,

꽃이 핀 쪽으로,

가야만 한다.

한강 작가가 우리를 끌고 나왔으니

우리는 두 눈 부릅뜨고

꽃이 핀 쪽으로 함께 가야만 한다.

한강작가가 노벨문학상을 탄 역사적인 2024년의 마무리가 끔찍했던 비상계엄과 탄핵가결로 마무리되는 이 시국을 어떻게 이해해야 할까. 80년 광주에서도, 지금도 언제나 앞장 서서 나아가는 것은 평범한 시민이다. 우리는 꽃이 핀 쪽으로 함께 갈 것이다.