-

-

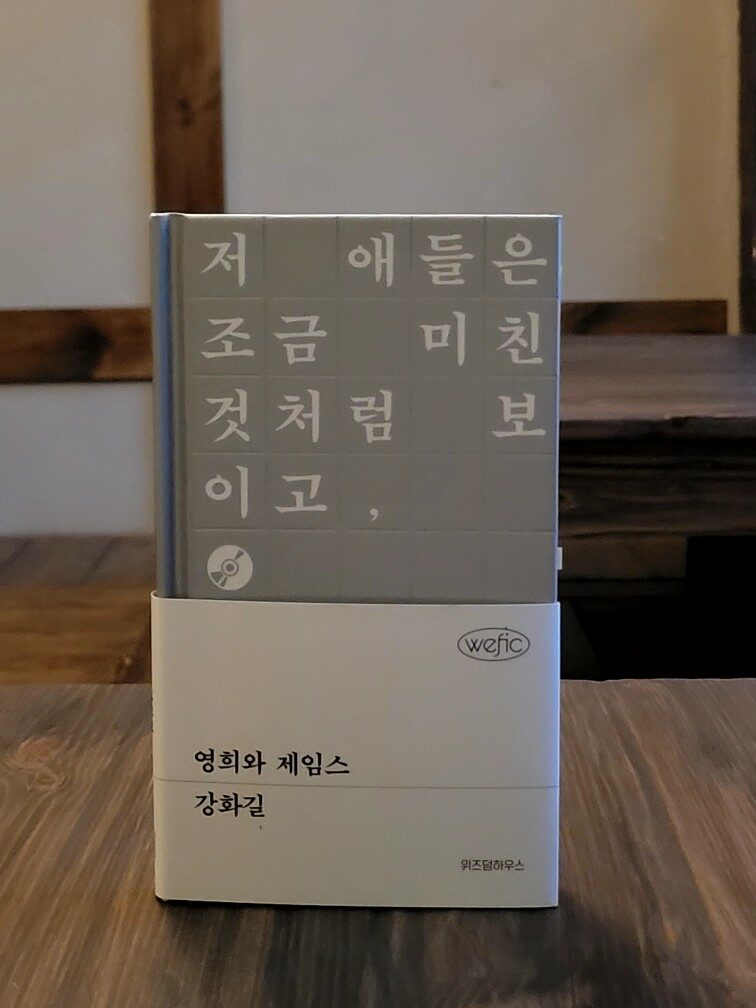

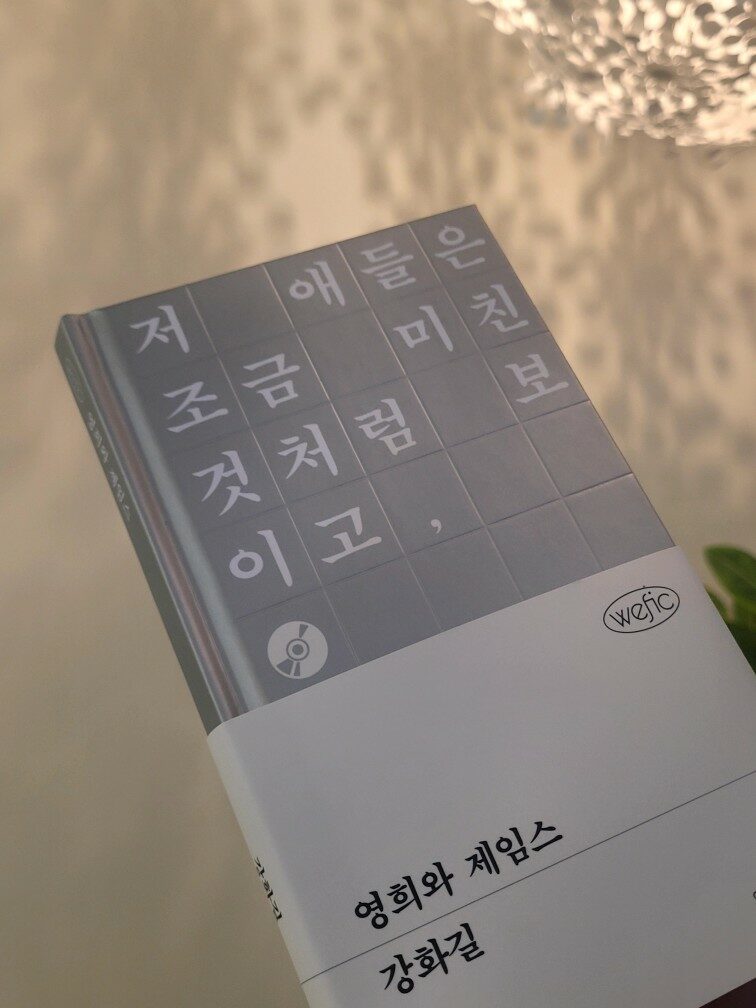

영희와 제임스 ㅣ 위픽

강화길 지음 / 위즈덤하우스 / 2024년 7월

평점 :

#오늘의책 #하리뷰 #짧은소설

“저 애들은 조금 미친 것처럼 보이고,

나는 그게 살짝 웃기다”

온 마음을 다해 좋아했던 것들이 과거가 되어도

빛바래지 않고 그 자리에 남아 기다리는 좋아하는 마음에 관하여

#영희와제임스

#강화길

#위픽

#위즈덤하우스

지방 작은 마을에 사는 나와 용희는 '영희'라는 인디밴드를 좋아한다. 특별할 것 없는 평범한 지방 도시에 사는 여고생에게 '영희'를 좋아한다는 건 특별한 일이었다.

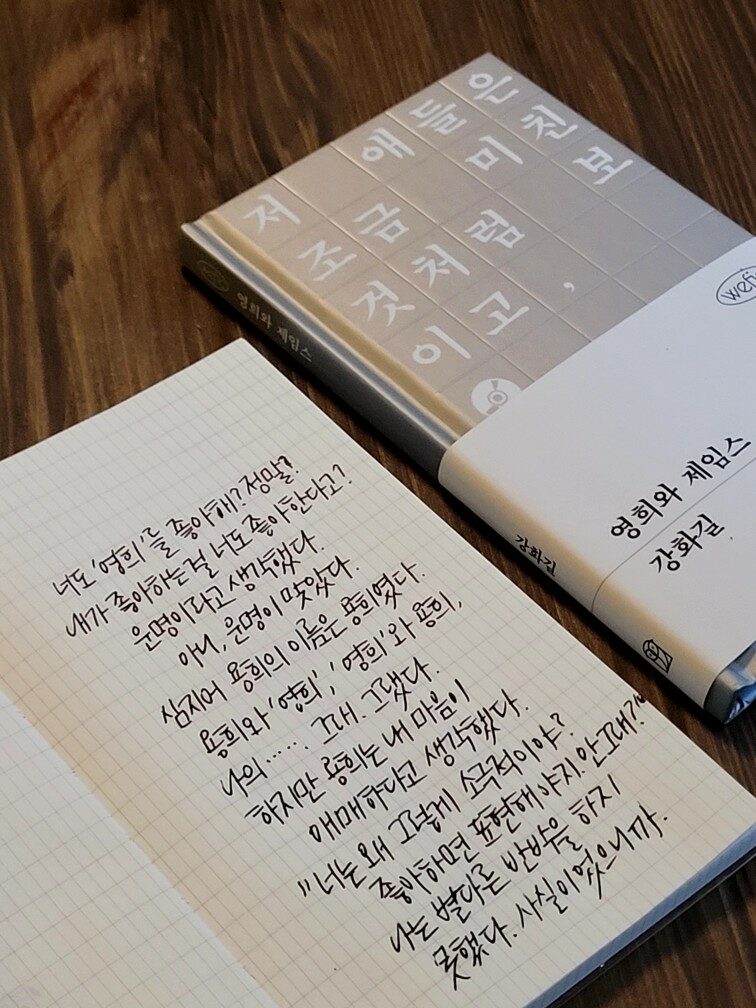

‘영희’는 우리가 함께 좋아한 인디 밴드였다. 그렇게 대단히 옛날이라 할 수는 없지만, 어쨌든 그 시절 그 촌구석에서 한없이 진지한 글램록 밴드를 좋아하는 친구를 찾는다는 건 정말 어려운 일이었다. 아니, 기적에 가까웠다. 때문에 나는 용희를 만났을 때 무척 기뻤다. 너도 ‘영희’를 좋아해? 정말? 내가 좋아하는 걸 너도 좋아한다고? 운명이라고 생각했다. 아니, 운명이 맞았다. p.16

'나'는 용희와 함께 '영희'를 좋아하는 것을 운명이라고 생각할 정도였다. 시시하고 재미없는 일상에서 누군가를 열렬하게 좋아하는 일이란 얼마나 특별한가. 게다가 용희는 <나의 제임스>라는 블로그의 주인이었다. 그것도 '영희'의 팬들이 따르는 인기있는 블로그. 용희는 직접 서울에 가서 '영희'의 공연을 보고 친필 사인도 갖고 있으며 앨범도 모두 갖고 있었다. 정성과 진심이 가득한 용희, '나'는 그런 용희와 함께 '영희'를 좋아하는 것 자체를 좋아했다.

어린 시절 우리는 누군가를 열렬히 좋아해보았다. 함께 누군가를 좋아한다는 것만으로도 특별했던 경험, 별거아닌 일에도 즐겁고 재미있었던 추억, 우정을 함께한 특별한 친구가 있었다. 그렇게 동경하고 좋아하던 친구가 보여주고 싶지 않은 모습을 보게 되었을 때 그 기분은 어떨까. 용희는 '이유 없이 서러워지고 삶의 모든 것이 실망스러워지는 순간'(p.28)에도 '그래도 살아가야지, 제임스해야지'(p.28)라고 했다. '나'는 용희가 실망스러워진 순간 그래도 제임스할 순 없었던 걸까. 그래서 멀어지게 된 걸까. 제멋대로 착각하고 확신했다. 그렇다 하더라도 실망했던 마음을 없앨 수는 없었을 것이다. 그땐 모두 어렸으니까.

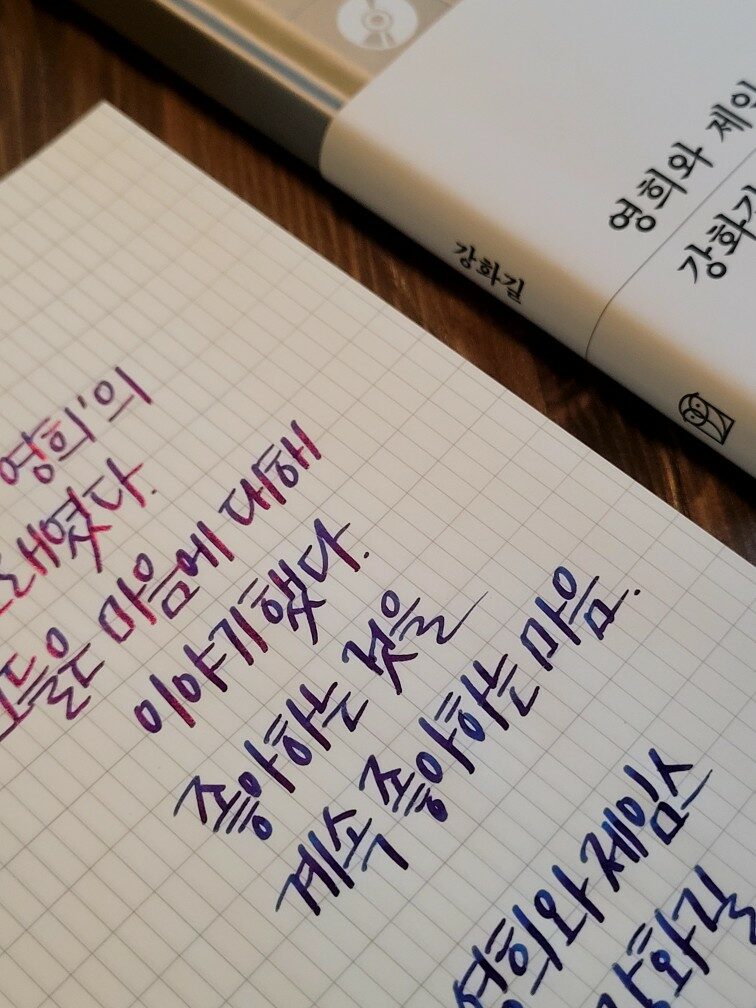

'좋아하는 것을 계속 좋아하는 마음'(p.61) 순수하게 좋아하는 것을 계속 좋아하고 싶었다. 좋아해서 특별하고 싶은 마음과 실망해도 계속 좋아하는 마음. 그 마음을 오래도록 간직하고 싶었다. 어리지 않은 지금은 불가능한 일일까. 마음은 언제나 잘 보이지 않으니까 말하고 알려주고 보여줘야 한다. 오래오래 좋아하려면 더더욱.

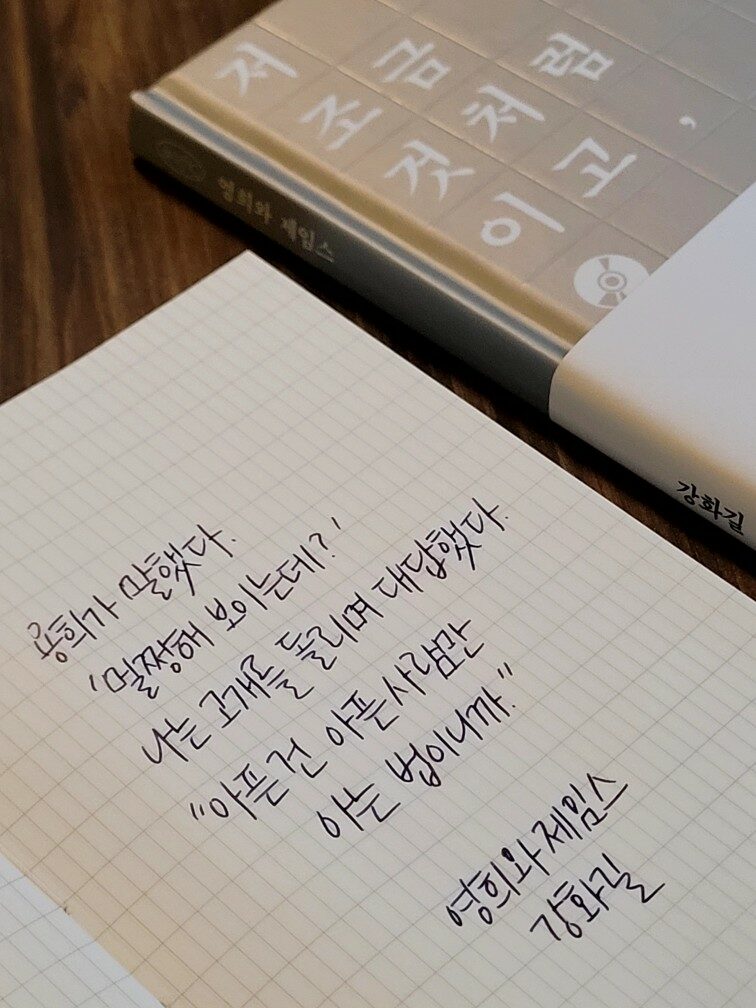

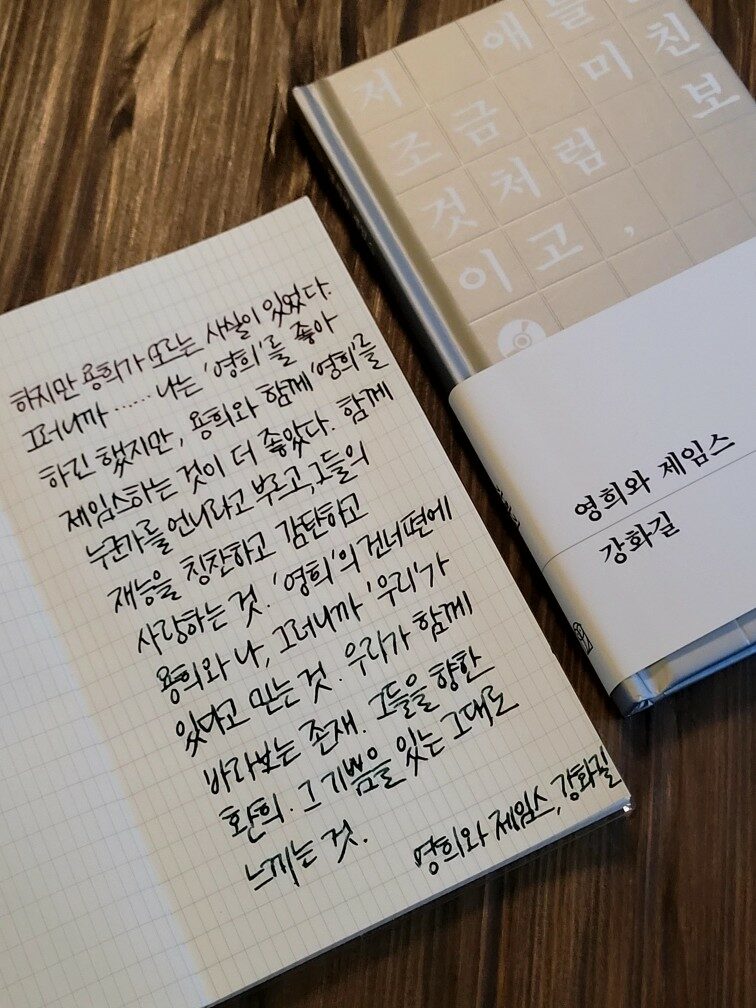

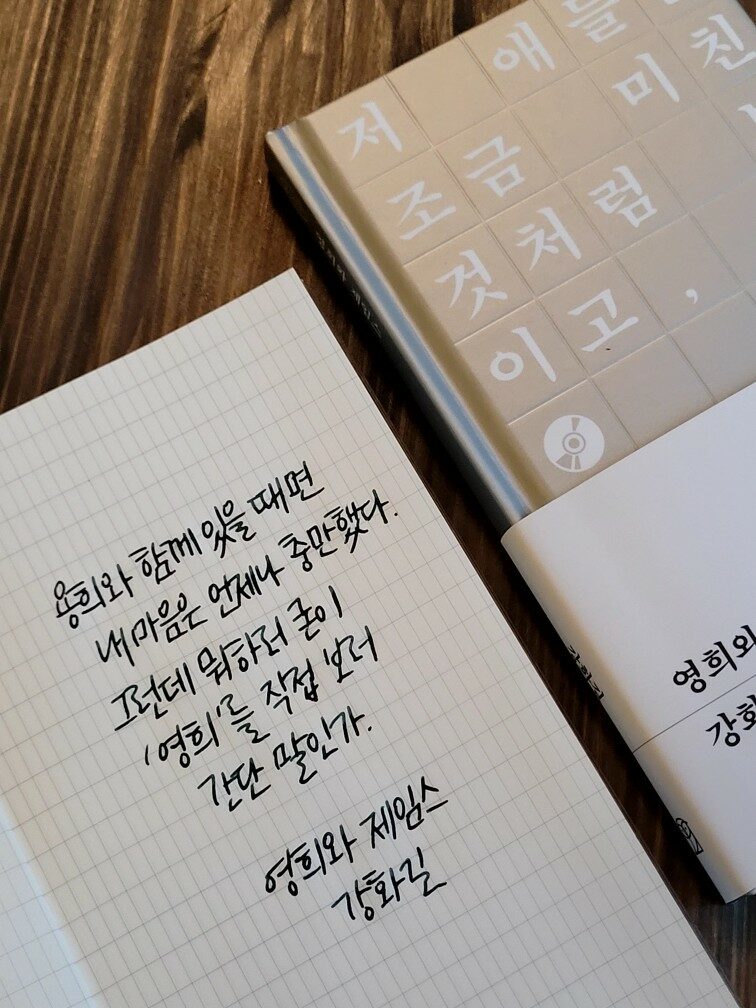

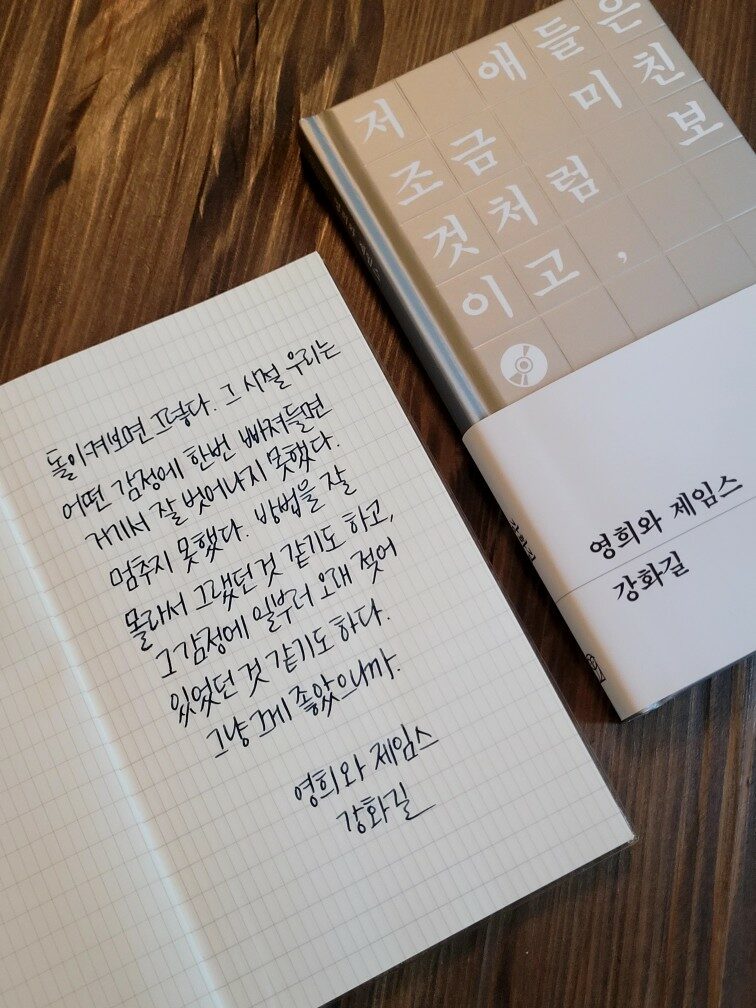

책속 문장필사

P. 18 용희는 자신의 블로그 〈나의 제임스〉에 이렇게 썼다.

이상적인 사랑과 우정. 관계에 대한 표현들 중 제임스보다 정확한 표현은 없다. 이것은 새로운 언어다. 나는 영희를 제대로 제임스할 것이다. 그렇게 살기로 결정했다.

P. 22 그날 나는 ‘영희’의 팬 카페를 탈퇴했다. 굳이 그곳에 머물 이유가 없다는 걸 깨달았으니까. 내게는 용희가 있었다. 모두가 기다리는 글을 쓰는 용희. 모두가 공유하는 글을 쓰는 용희. 제임스들의 제임스. 그리고 그녀의 곁에 있는 나.

P. 25 하지만 용희가 모르는 사실이 있었다. 그러니까…… 나는 ‘영희’를 좋아하긴 했지만, 용희와 함께 ‘영희’를 제임스하는 것이 더 좋았다. 함께 누군가를 언니라고 부르고, 그들의 재능을 칭찬하고 감탄하고 사랑하는 것. ‘영희’의 건너편에 용희와 나, 그러니까 ‘우리’가 있다고 믿는 것. 우리가 함께 바라보는 존재. 그들을 향한 환희. 그 기쁨을 있는 그대로 느끼는 것. 용희와 함께 있을 때면 내 마음은 언제나 충만했다. 그런데 뭐 하러 굳이 ‘영희’를 직접 보러 간단 말인가.

P. 28 나는 오래전, 파스타를 먹던 그날을 떠올렸다. 그때 용희는 내게 말했다. 이해한다고, 알고있다고, 자기도 그런 적이 있다고. 이유 없이 서러워지고 삶의 모든 것이 실망스러워지는 순간이 있다고. 그럼 너는 어떻게 해? 내 질문에 용희는 비장하게 말했다.

“그래도 살아가야지. 제임스해야지.”

P. 38 돌이켜보면 그렇다. 그 시절 우리는 어떤 감정에 한번 빠져들면 거기서 잘 벗어나지 못했다. 멈추지 못했다. 방법을 잘 몰라서 그랬던 것 같기도 하고, 그 감정에 일부러 오래 젖어 있었던 것 같기도 하다. 그냥 그게 좋았으니까.

그래도 우리가 시끄럽다는 것 정도는 알았다. 적어도 나는 그랬다. 용희도 그랬으리라. 그러니까 누가 뭐라 하기도 전에 손을 뻗어 서로의 입을 틀어막았던 거겠지. 하지만 그 역시도 장난처럼 느껴졌고, 웃음을 참기 어려웠다. 보기 싫었겠지. 소란스러웠겠지. 이해한다. 그래서 오해를 했을 수도 있지. 그래. 역시 이해한다.

그래도 미친년들이라니.