-

-

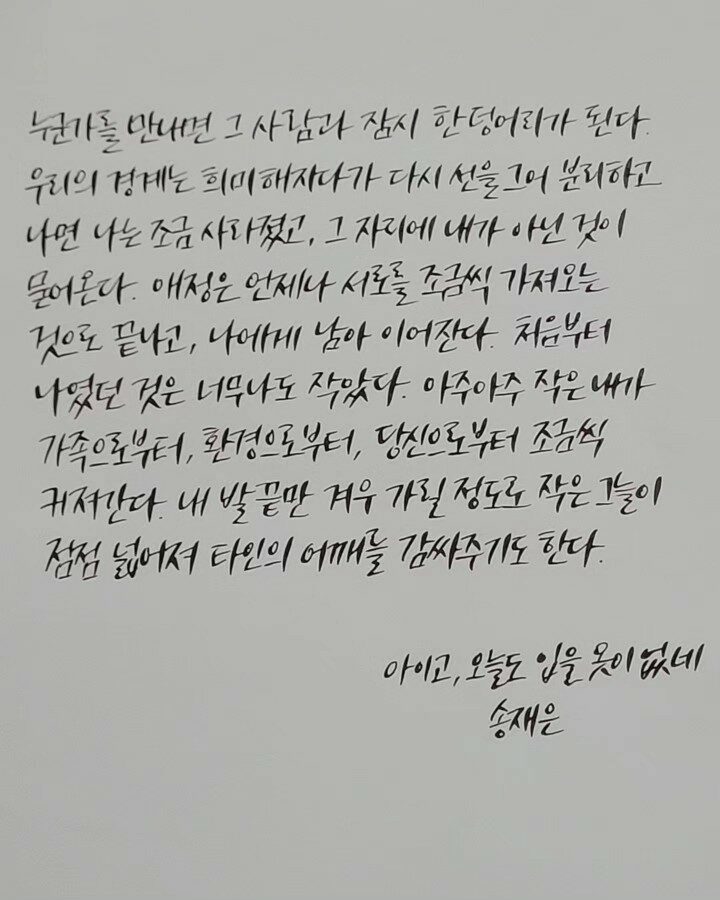

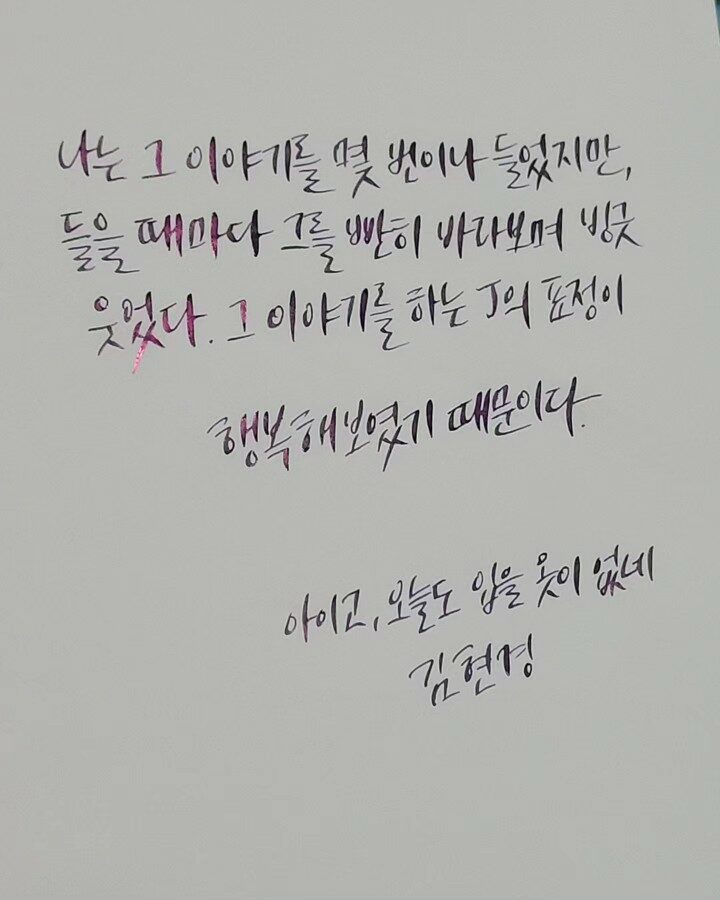

아이고, 오늘도 입을 옷이 없네! - 내가 사랑한 옷들은 어디로 갔을까?

김현경 외 지음 / 웜그레이앤블루 / 2023년 11월

평점 :

<아이고, 오늘도 입을 옷이 없네>

나의 옷장을 열어본다. 나의 옷에 담긴 이야기를 써본다.

<내가 좋아하는 옷, 나와 잘 어울리는 옷>

어릴 때는 잘 꾸미고 다니질 않아서 옷에 특별히 관심이 없었다. 지금도 잘 꾸미는 편은 아니지만 어울리는 스타일을 찾았다. 원피스를 주로 입는다. 좋아하는 스타일은 후드에 반바지, 반소매에 가디건, 자켓에 슬렉스이다. 하지만 좋아하는 스타일이라고 해서 잘 어울리는 것은 아니었다. 나와 잘 어울리는 건 원피스였다. 다행인 건 원피스를 입은 내가 마음에 들고 좋다는 것이다. 안 맞는 옷이나 안 어울리는 옷을 내내 입어보고 실패하기도 했다. 그래도 내가 좋아하니까 나만의 스타일을 고수하기도 한다. 그러다보면 이뻐보이기도 하고 잘 어울리게 되기도 한다.

사람도 마찬가지인 것 같다. 나와 잘 맞는 사람, 나와 잘 어울리는 사람이 있다. 내가 좋아하는 사람이 나와 잘 맞는 건 아니다. 내게 잘 어울리는 옷을 찾았듯이 관계 역시 만나고 헤어지고, 즐겁고 슬프고 화나고 애틋한 시간을 거쳐 서로에게 맞는 사람으로 거듭나기도 한다. 그러나 여기 나와는 안 맞는구나, 어울리지 않는구나 깨닫고 멀어지게 되기도 한다.

<옷은 추억을 담고>

옷에는 기억이 묻어있다. 행복했던 순간들, 좋아했던 사람들, 설렜던 장소들. 그 기억을 떠올리면 결국은 사람이 떠오르고 그러면 그 때의 옷 역시 떠오르게 된다. 어릴 때는 검정색을 좋아했는데 시간이 흐르면서 빨간 색 옷을 좋아하게 되었다.(좋아하는 색은 보라색이지만 안 어울려!) 추억으로 남은 순간들을 떠올리는 빨간 옷이 있다.

하얀 눈 세상이었던 오타루에서 빨간 야상점퍼를 입고 있었다. 12월 31일, 그 해를 보내던 순간 새하한 세상에 눈에 띄는 빨간 색. 그 풍경은 오래오래 내 기억 속에 남아있다. 마음을 다쳐 걷고 걸었던 날들이 있었다. 수목원의 나무들, 천변 가득한 꽃밭을 찾아 여기저기 많이 다녔다. 그 풍경들이 나를 위로했고 걷는 동안에는 다른 생각은 나지 않았다. 그때 5월의 꽃밭에서 사진 한 장을 받았다. 안개꽃으로 뒤덮인 꽃밭에 빨간 가디건을 입은 내가 있었다. 사진찍는 것을 좋아하지 않았었는데 그 뒷모습이 참 마음에 들었다. 나도 나를 예쁘게 볼 수 있구나. 그러고보니 나는 뒷모습을 좋아한다. 좋아하는 동생이 찍어준 벚꽃길의 뒷모습도 빨간 가디건이었다. 나의 빨간 가디건을 예쁘게 봐주던 사람들을 생각한다.

<옷장을 들여다보며>

옷이 나를 보여주는 전부는 아닐 것이다. 옷으로도 보여지는 것이 있겠지만. 옷으로 마음을 살 수 있다면 실패하지 않는 관계는 없겠지. 관계도 사랑도 늘 어려운 나는 김현경 작가의 '사랑의 모양' 티쳐즈가 갖고 싶다. 나도 그 작은 희망을 갖고 싶다. 하지만 그 티셔츠가 아니어도. 손현녕 작가의 말대로 '우리는 어떤 옷보다 어떤 마음을 걸치고 살아야 하는지' 생각하면서 마음에 소중히 여겨야할 가치들을 차곡차곡 쌓아나가며 살아간다면 어느새 내게도 사랑이 찾아와 있겠다.

근데, 내일 뭐 입지?

웜그레이앤블루 서포터즈로 도서를 제공받아 리뷰를 작성하였습니다.

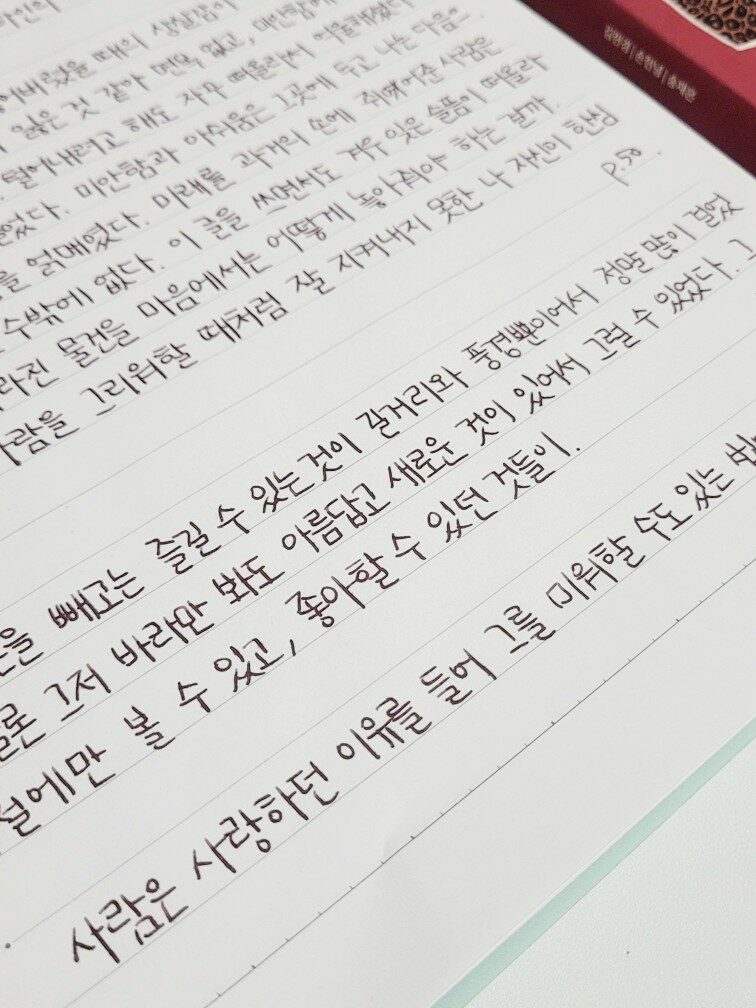

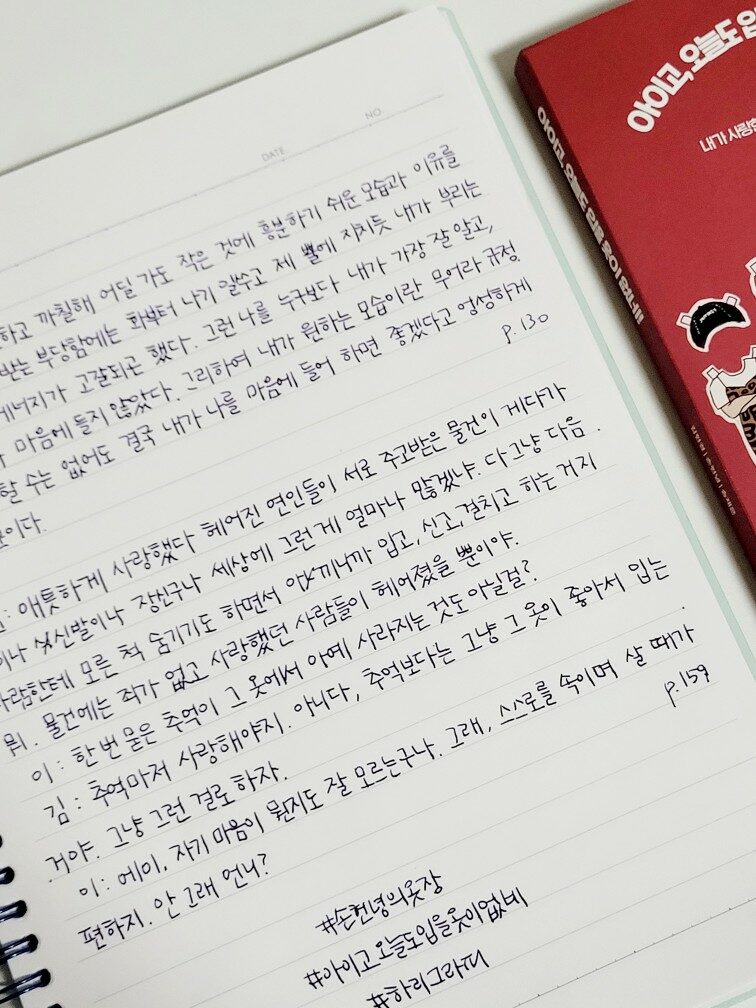

어떤 사람이 나랑 잘 맞는지, 그렇지 않은지, 내가 가진 저울은 기준이 되는 제자리에 멈추지 못하고 계속 흔들리는 망가진 추가 들어있는 것 같았다. 서로에게 소중해지는 관계는 어떻게 생기는지 잘 모르겠다는 생각을 하면서. 나는 자꾸 안 맞는 옷을 입어보느라 지쳐갔다. p.16 - P16

수많은 사람과 수많은 감정이 묻은 옷도 마찬가지다. 사랑이 남았고, 응원과 믿음이, 나를 오늘에 있게 한 슬픔이 남아있다. 누구나 입기에 무엇보다 평범한 대상, 무엇보다 평범한 행위이지만 각자 전혀 다른 경험을 간직하게 하는 것이 옷으로부터 나를 만들어온 순간을 본다. 옷장을 정리하면서 그것들을 이야기로 압축해 남긴다. 더 이상 입을 수 있는 옷이 아닌, 이제는 이야기로 남은 것을. p.66 - P66

_ 반바지가 하나둘씩 늘어나고, 그 반바지들은 나의 공간에 쌓이기 시작했다. 반바지들과 함께 우리가 지낸 시간도 사진도, 많은 것이 쌓여가며 몇 계절이 지났다. 나를 살아 있게 한다 생각했던 그는 어느 순간부터 내가 살고 싶지 않게 하는 이유가 되었다. 나는 그 어느 반바지도 돌려주지 않았고, 못했다. p.83 - P83

_ 사랑에 자주 실패한다. 성공한 사랑이 얼마나 있을지 싶기도 하지만, 내 사랑만은 언제나, 그리고 훨씬 자주 실패하는 기분이다. 누군가에게 호감을 느끼고, 좋아하고, 사랑이라 말할 수 있을 정도로 농익고, 만나거나 만나지 않거나, 어째거나 실패라 불릴만해 어떻게 지워야만 했다. 이런 ‘사랑의 모양‘은 내가 그려 만든 티셔츠의 모습과 같다. 모두 다른 모습으로 쓰이고 또 다른 모습으로 지워진다.

재은이 제안한 ‘살려둔 사랑‘ 그러니까, ‘지우지 않은 사랑‘은 어디에서 찾아야 할지 모르겠다. 사랑에 대한 이야기를 종종 글로 쓰고, 말로는 많이 하지만 모든 사랑이 어렵고 두렵다. 누군가에게 사랑받을 존재가 될 수 있을까, 서로 사랑하는 일이 가능하기나 한 것인가 알 수 없다. 그럼에도 지우지 않은 사랑은 내게 어떤 작은 희망 같은 것이다. 사랑을 찾을수도 있을지 모른다는. - P103

많은 날이 지나도, 여전히 그 지우지 않은 사랑 하나에 헤매고 있을까. 아니면 그 사랑을 지우지 않아 다행이라고 생각할까. p.103 - P103

_ 인간이 궁지에 몰렸을 때 가장 탓하기 쉬운 것은 먼저 남, 타인일 것이고 그다음은 환경과 나의 외적인 요소들일 것이다. 나는 상대보다 스스로에게서 이유를 찾기 시작했고 탓하기 좋은 옷에다 괜한 화풀이를 해버렸다. (...) 남자친구의 사랑스러운 말에 우리는 어떤 옷보다 어떤 마음을 걸치고 살아야 하는지, 나는 갑자기 궁금해졌다. p.166 - P166

|