-

-

슬픔을 공부하는 슬픔

신형철 지음 / 한겨레출판 / 2018년 9월

평점 :

처음 몇 페이지를 넘기는 순간 나는 이내 감이 왔다. 이 저자를 좋아하게 되겠구나, 라고. 여간해서는 책을 접거나 밑줄을 긋거나 하지 않고 흔적없이 읽는 게 내가 책을 대하는 태도인데 이 책은 그럴 수가 없었다. 정확하고 깔끔하고 아름다운 글 앞에서 그 도저한 문장들을 그대로 둘 수가 없었다. '폐부를 찌른다'는 표현이 이런 것이구나, 하면서 밑즐을 긋기 시작했다.

'트라우마에 의해 인간은 꿰뚫린다.' ... 한 인간이 어떤 과거에 대해 '주체'가 아니라 '대상'이 되어버리는 고통이 얼마나 참혹한 것인지 당사자가 아닌 이들은 짐작하기 어렵다. 그러나 그렇게 때문에 더 많이 공부하고 더 열심히 상상해야 하리라. 그러지 않으면 그들이 '대상으로서' 살아가고 있다는 사실을 잊는다. 그걸 잊은 사람들이 그들에게 말한다. 이제는 정신을 차릴 때가 되지 않았느냐고, 더 이상 다른 사람을 불편하게 만들지 말라고. ....당신의 고통이 나를 불편하게 한다는 말은 얼마나 잔인한가, 우리가 그렇게 잔인하다.'(42~43쪽)

'진정으로 비정한 일은, 네가 아픈 만큼 나도 아프다고, 그러니 누가 더 아프고 덜 아픈지를 따지지 말자고 말하는 일일 것이고, 그렇게 말하는 사람이 실제로 덜 아픈 사람이다."(53쪽)

이런 문장들을 읽으며 적잖이 위로를 받았다. 누군가의 무심한 말 한마디에 내가 상처를 받았듯 누군가에게 무심코 던진 나의 한마디가 그에게 뼈아픈 상처가 되겠구나, 하는 가슴 서늘한 반성도 하게 되었다. 지금까지 살아오면서 이런 것이 물론 새삼스러운 일은 아니나 때때로 정신 차리고 성찰하지 않으면 누군가를 슬픔에 더 빠트릴 수도 있기에 '슬픔을 공부'해야 한다고 이 책은 여러 예를 들어 조곤조곤 말하고 있다.

'우리가 흔히 삶의 진실이라고 부르는 것은 저 인생의 얼굴에 스치는 순간의 표정 같은 것일지도 모른다.'(56쪽)

이렇게 힘을 주지 않은 문장조차도 숨을 멎게 한다. 한 권의 책에 쓰인 문장들 하나하나에 힘을 주어 읽지 않을 수 없게 한다.

'자신의 진실을 충분히 설명하지 못한 채 규정되는 모든 존재들은 억울하다. 이 억울함이 벌써 폭력의 결과다.....폭력이란? 어떤 사람/사건의 진실에 최대한 섬세해지려는 노력을 포기하는 데서 만족을 얻는 모든 태도.' (92~93쪽)

나의 슬픔을 대하는 타인의 태도, '섬세해지려는 노력을 포기하는 데서 만족을 얻는 태도'가 폭력이고 그 폭력에 상처를 받는다. 이런 섬세함을 말하는 이 책을 사랑할 수 밖에. 한 문장도 놓칠 수 없는 책이다.

'언젠가 이런 문장을 적었다. "단편소설은 삶을 가로지르는 미세한 파열의 선 하나를 발견하는 것으로 이루어진다." 이번에는 이렇게 써보려고 한다. "단편소설은 삶을 가로지르는 미세한 단절의 선 하나를 발견하는 것으로 이루어진다.' ... 파열선이 뒤늦게 깨닫게 되는 비극의 선이라면 단절선은 지금까지의 삶 바깥을 향하는 도주의 선이라는 점에서 두 선은 다르다.'(118쪽)

이 문장을 읽고 이제야 단편소설을 제대로 읽게 되겠구나 싶었다. 이 명료한 정의가 무엇보다 마음에 들었다.

"내가 좋은 사람이 아니라는 것을 깨닫는 순간, 나는 아주 조금 더 좋은 사람이 됩니다."

인간은 무엇에서건 배운다. 그러니 문학을 통해서도 배울 것이다. 그러나 인간은 무엇보다도 자기 자신에게서 가장 결정적으로 배우고, 자신의 실패와 오류와 과오로부터 가장 처절하게 배운다. 그때 우리는 겨우 변한다. 인간은 직접 체험을 통해서만 가까스로 바뀌는 존재이므로 나를 진정으로 바꾸는 것은 내가 이미 행한 시행착오들뿐이다.'(176쪽)

글을 옮기다보면 끝이 없을 것 같아서 여기서 멈춘다. 이렇게 글에 빠지다보니 문득 예전의 평론가 김현이 떠올랐다. <행복한 책읽기>를 읽고 얼마나 행복해 했던가.

1992년에 출간된 초판본이다. 그 당시엔 재밌게 읽었는데 지금 다시 들춰보니 글이 직설적이고 무례한 부분도 적지 않게 눈에 띈다. 그래도 행복하게 읽었던 기억이 난다. 당대엔 김현이 대세였으니까.

<슬픔을 공부하는 슬픔>은 마지막까지 독자에 대한 배려를 잊지 않는다. 부록으로 실린 추천리스트를 주목하지 않을 수 없다. 신형철이 추천해주는 책을 어떻게 그냥 넘어갈 수 있으리. 그중 '인생의 책 베스트 5'는 이렇다.

1. 릴케<두이노의 비가>

2. 손턴 와일더 <산 루이스 레이의 다리>

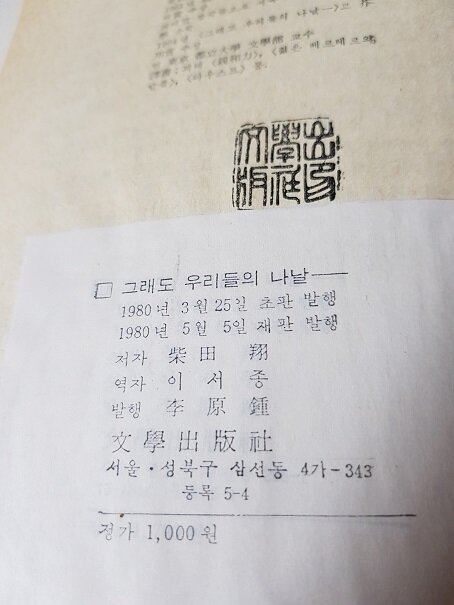

3. 시바타 쇼<그래도 우리의 나날>

4. 존 윌리엄스 <스토너>

5. 휴버트 드레이퍼스 · 숀 도런스 켈리 <모든 것은 빛난다>

김현의 <행복한 책읽기>를 책장에서 찾다가 우연히 낯선 책이 눈에 들어왔다. 대분분의 책은 기억이 나는데 이 책은 도저히 기억이 나지 않는다. 그게 바로 이 책.

신형철은 이 책에 대해 이렇게 썼다.

'이 소설은 내가 어떤 유형의 소설에 감응하는 독자인지를 일찌감치 깨닫게 해준 소설이기도 하다......덕분에 나는 소설이 인간의 내면(성)을 거의 '창조'라고 해도 될 만큼 섬세하게 '발견'해내는 현장이 될 수 있음을, 소설 속의 질문이 내 삶 속으로 곧장 날아와 꽂히는 일이 일어날 수 있음을 처음 알았다.'(423쪽)

'돌아보면 내가 이 책을 읽은 게 아니라 이 책이 나를 읽었다는 생각이 든다.'(422쪽)

연도를 봐선 분면 대학시절에 읽은 것 같은데 전혀 기억이 나지 않는다. 이런 아둔함이라니. 이 책이 나를 읽긴커녕 내가 이 책을 읽기나 했는지 모르겠다.