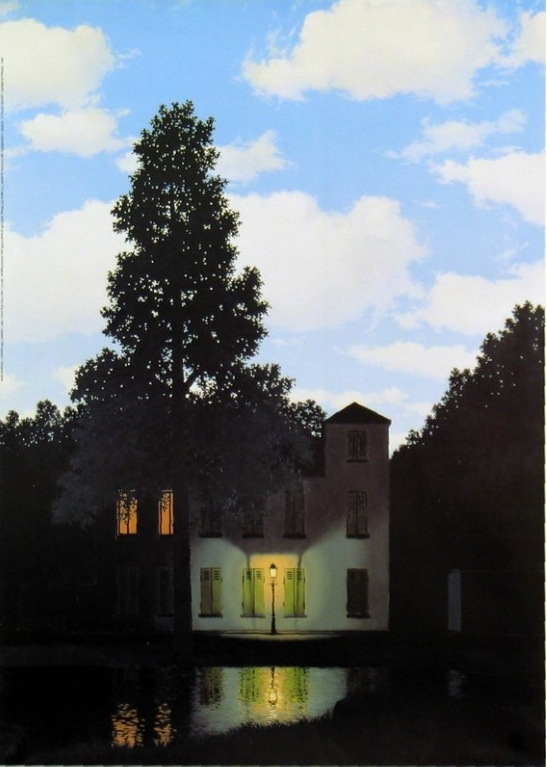

르네 마그리트의 <빛의 제국> 그림 속으로 들어간 남자.

그곳에서 그를 안내한 마르타 라는 여자는 창문으로 들어오라는 말을 건네며 말한다.

"...창문으로 들어오게 해서 죄송합니다만, 르네가 워낙 문을 싫어해서요." (68)

이 대사가 묘하게 웃겨서 맥락없이 큭큭 웃었다.

<빛의 제국>에는 문이 있고 창문도 있다, 물론 열려 있는 문은 없지만.

르네 마그리트가 진짜로 자신의 작품에 문 그려넣는 걸 싫어했는지 모르지만 소설에 어떤 의미가 있는 건지 아직은 모르겠다.이제 절반 가까이 읽었으니까.

정말 오랫만에 그야말로 최신 소설을 읽고 있는데(무려 2009년작이다) 기원전과 19세기에서 서성이던 거에 비하면 완전 타임슬립해서 미래로 간 것 같다. 흐흐흐

매우 낯설다. 상대적이라고 할까, 한동안 읽던 문장에 비해 문장 하나하나가 가볍게 느껴져서 뭔가 미끄덩거리듯 잘 들어오지 않는 기이한 경험을 하고 있다.

너무 민감하게 생각하는지 모르지만 시간만큼 거리가 느껴지는 체험이다.

얇은 분량의 책이라 금방 읽을 것 같았는데 생각보다 더디다. SF라기보다는 초현실적 환상소설에 가까운듯한데 끝까지 읽어봐야 이 작가의 특성을 알 것 같다.

본문에 나온는 말이라는데

산산조각난 존재, 덧없기 짝이 없는 운명에게 비상탈출구를 열어주고

또다른 세계를 제시하는 것이야말로 예술가들의 역할이 아닌가..

라는 말이 나오는 모양이다.

번듯한 문이 아니라 창틀 넘어 들어가야 할 창이라도 기꺼이 넘어가고 싶다.

프랑스 작가 디디에 반 코뵐라르트는 실제로 르네 마그리트의 <빛의 제국>을 보다가 영감을 얻어 이 작품을 구상했다는데 예술작품에 감동이나 충격을 받아 격렬하게 흥분하거나 어지러움을 등을 느끼는 증상인 스탕달 증후군처럼, 증상은 조금 다르겠지만 어쨌든 예술작품을 보고 또다른 작품을 만들어 내는 결과를 냈다. <빛의 제국>이 <빛의 집>으로 좀 쪼그라든건가? 웃자고 한 얘기다.

르네 마그리트는 많은 예술가들에게 영감을 준 20세기 화가인데 2000년도에 수지 개블릭이 쓴 책을 구입해서 읽었는데도 그의 그림 외에는 기억나는 게 거의 없다. 이리도 순수할 수 있냐, 이리도 깨끗해 ㅎㅎ 책이 깨끗한 걸 보니 구입만해놓고 읽지 않았던 듯도 하고...

이탈리아 문학의 거장이라는 알베르토 모라비아의 [권태](1960)를 좀 들여다보다가 뒀다.

이 책을 읽게 된 것은 호기심 때문이었는데 사실 모라비아는 장 뤽 고다르의 영화 때문에 오래전에 알고는 있었던 작가지만 직접 읽어보지는 못하고 오랜 세월 뒤에 어떤 경로를 통해 비로소 읽어볼 기회가 온 것이다.

결론은 접기로 했다는 것.

내 취향에는 맞지 않는듯하다.

몇 페이지 읽지 않았지만 정말 권태스러웠다. 권태롭지 않게 권태로 이끄는 아이러니를 수행하지는 못하는 듯했다.

그야말로 권태스러웠다.

초반에 예술로도 구원되지 못하는 권태를 보여준다. 주인공은 그림에 빠져들었다가 그림을 그만둔다. 권태 때문에.

프루스트의 [잃어버린 시간을 찾아서]도 슬금슬금 마음 한켠을 차지하기 시작하고 있는데 이 또한 시간이 좀 지나면 권태스러워질지 모르지만 읽고 싶다는 마음이 몽글몽글 거린다.

국일미디어에서 펴낸 책으로 초반 '스완네 집쪽으로' 정도를 읽은 게 전부다.

현재는 민음사애서 6권 게르망트쪽으로, 까지 나왔고, 동서출판사에서는 민희식 번역으로 완역된 모양이다.

하릴없이 책 구경만 하고 있다.

<빛의 제국> 연작 중 1954년작