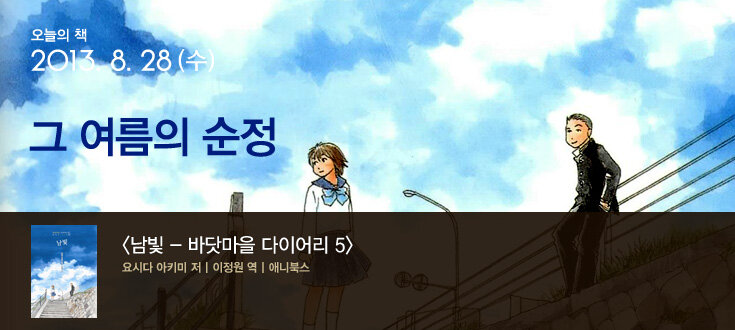

남빛.

표지만 보고 있어도 가슴이 몽글몽글해진다.

근래 몇 년동안 정서적으로 나를 가장 풍성하고 충만하게 만든 만화(바닷마을 다이어리) 다섯 번째 이야기. 30대 중반부터 지금까지, 내가 가장 사랑하는 만화. 아마 죽을 때까지 품고 갈 만화를 고르라면, 지금까지 내겐 《H2》와 《바닷마을 다이어리》시리즈다.

네 번째 이야기까지 본 뒤, 나는 이렇게 소개했었다.

요시다 아키미가 그린 가마쿠라 바닷가 마을엔 크고 대단한 이야기가 없다. 소소하고 작고, 사소할 뿐이다. 그건 곧 일상이다. 코다가의 네 자매를 중심으로 펼쳐지는 잔잔한 바다의 물결은 책을 덮을 때쯤 쓰나미로 다가온다. 일상에서 길어 올리는 잔잔하고 속 깊은 시선 덕분이다. 이토록 사려 깊은 만화라니, 가슴이 몽글몽글해진다. 詩적으로 다가오는 각 권의 제목은 책을 덮을 때면 또 다른 울림과 사색을 유도한다. 《매미 울음소리 그칠 무렵》《한낮에 뜬 달》《햇살이 비치는 언덕길》《돌아갈 수 없는 두 사람》. 그리고 마침내 책을 덮을 때마다 이런 생각에 사로잡힌다. ‘아, 이런 마을, 당장 살고 싶다.’ 꼭 옆에 두고 좋아하는 사람들하고만 나누고픈 작품이다. 맞다. 내가 가장 사랑하는 만화작품 중 하나다. 참고로, 도쿄 근교에 위치한 가마쿠라는 《슬램덩크》의 무대이기도 했다.

'그 여름의 순정'이라고 했다.

뭔가, 가슴이 찡했다. 내게도 있었던 그 여름의 순정(들) 때문일까.

아 그래, 여름이 끝나지 않았구나. 끝물이라고 해도 내겐 아직 여름이 남았구나. 순정의 기억은 여전히 그해 여름(들)을 떠올리게 만든다.

'매미 울음소리 그칠 무렵', '한낮에 뜬 달'을 그리며, '햇살이 비치는 언덕길'을 올랐다. 그 뒤안길로 '돌아갈 수 없는 두 사람'이 보였다. '남빛'의 바다가 보고 싶어 졌다. 모든 게 사라져버리는 게 아니다. 사라지지 않는 것도 분명히 있다. 끝났다고 다 끝난 게 아니다. 마초에게도 그 여름의 순정이 있다.

남빛 커피, 마시고 싶다. 남빛 같았던 너의 기억으로 버무려진 커피. 깊고 푸른 남빛 같았던 너와 함께 마셨던 그 커피.