사회적기업

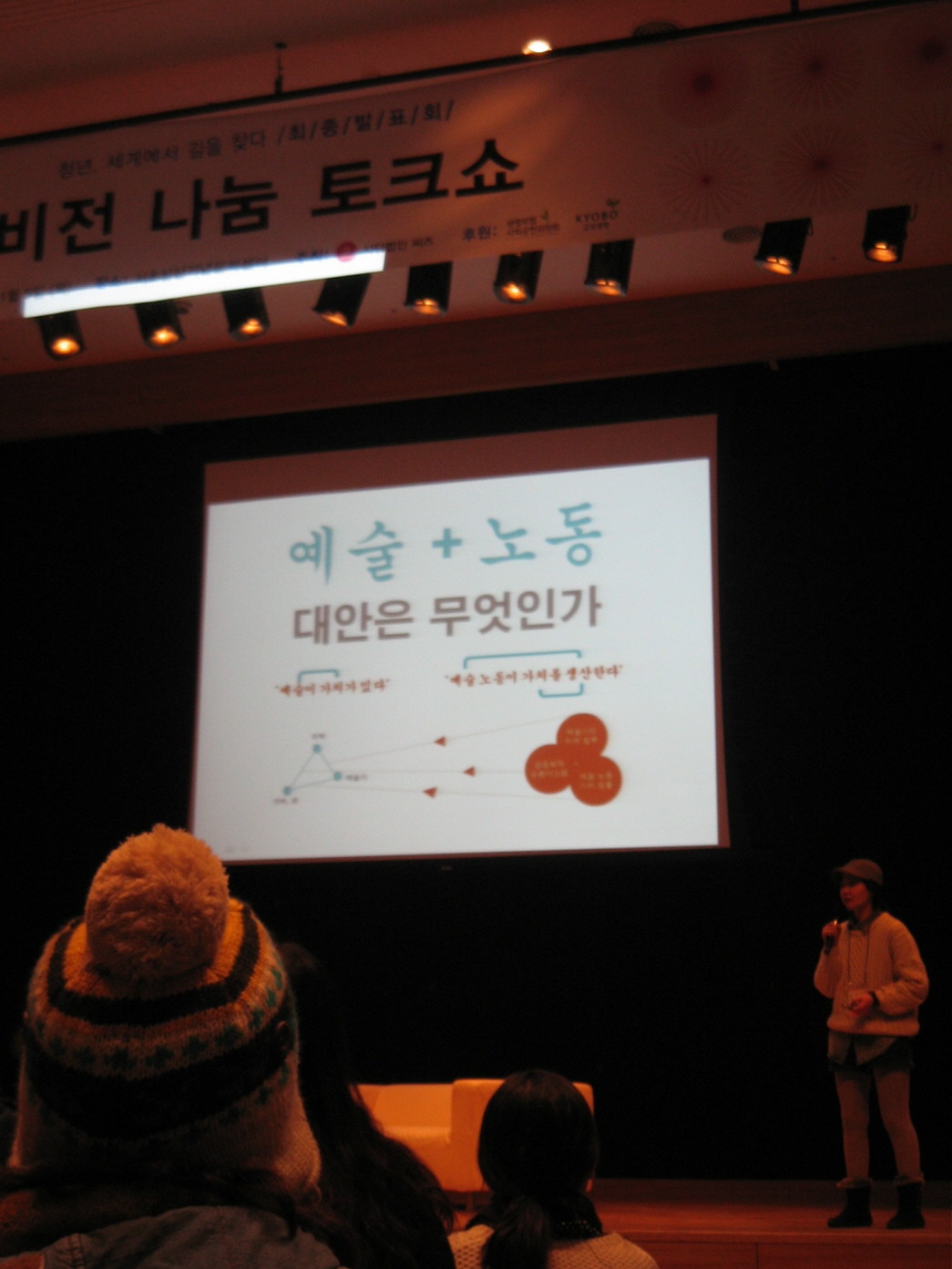

5일, 씨즈에서 주최한 사회적기업 관련, '비전 나눔 토크쇼'에 풍덩. 푸릇파릇한 청춘들의 세계를 향한 눈빛이 이글이글하다. 나야 흐리멍덩 동태 눈깔로 봤지만, 그들의 내뿜는 열기는 후끈후끈, 하악하악. 사회적기업이 빠질 수 있는, '좋은 일, 좋은 의미'의 함정. 암, 나도 저것을 늘 경계해야 한다고 봤다. 자가당착으로 빠지는 경우를 봤으니까. 그럼으로써, 과도한 노동, 잦은 구성원 교체, 민주적 운영의 상실 등 무늬만 사회적기업인 경우를 경험했으니까.

잘 쓰면 약, 못 쓰면 독이라지만, 지금 내가 보는 인증제도는 '독'이다. 사회적기업이 대체 인증을 받아야 할 이유가 뭣인가. 많은 이들이 사회적기업 '인증'을 받아서 인건비나 딸려는 현실. 인증제도의 감옥에 창의와 혁신은 갇혔다. 박병은 트래블러스맵 이사가 지적한 것에 나는 완전 동의. '사회적기업 간판'과 '사회 혁신'은 동의어가 아니다!

가장 중요한 것은, 사회적기업의 구성원이 모두 행복한가!

쿠바 독립의 아버지이자, 문인·정치가·혁명가였던, 체 게바라에 큰 영향을 줬다는 호세 마르티는 이리 말하지 않았던가. "단 한 사람이라도 불행한 사람이 있다면, 그 누구도 편안하게 잠을 잘 권리가 없다."

올해, 사회적기업 혁신모델 탐방단이 역시 출동한다. 고민할 만하다. IT 및 SNS, 적정기술, 지역개발, 공동체 기업, 사회적기업을 위한 사회적기업, 대안소비. 나는 어떤 詩를 읊을 것인가!

고레에다 히로카즈 감독이 딸이 세계가 뭔지 물었을 때, 해주고 싶은 말이 계속 남는다.

"너도 세계의 일부고, 세계도 너의 일부란다. 그 다음은 네가 생각하렴."

아울러, <진짜로 일어날지도 몰라 기적>에서 아버지(오다기리 죠)가 아들에게 했던 말도.

"네가 가족 말고 다른 것도 생각하는 사람이었으면 좋겠다. 음악이라든가 세계라든가."

아무렴. 사회적기업은, 세계를 생각하는 것에서 비롯된다.

근데, 문제는 오다기리 죠가 저리 말하면 간지 작렬인데, 내가 하면 없는 개간지가 된다는 것.

아, 슬프다. 잘난 것들만 대접받는 멋진 세상~

홍자매

홍은정, 홍은영으로 구성된 팀(홍자매)에 나는 홀라당 반했다. 모르는 것을 모른다, 자신 없는 것을 자신 없다, 그러니 도와 달라, 고 말하는 이들의 숨기지 못하는 '진정성'은 자신감과 같은 단어로 규정할 것이 아니다. 패기만만하고 자신감 충만해 뵈는 여느 청춘들과 다른 빛깔. 나는 그 빛깔이야말로 사회적기업의 또 다른 가능성이라고 봤다. 아니, 그냥 그들의 가능성이라고 하는 게 낫겠다. 눈은 번쩍, 귀는 쫑긋, 입은 터억. 막감동, 완전감동, 폭풍감동.

'요행'을 바라지 말고 건강한 유기농 '여행'을! 이라는 테마를 건 그들의 여정이 미더울 수밖에 없었다. '로컬푸드' 그리고 '좋은 먹거리'를 생각하고 있을 그들과 어떤 식으로든 결합할 여지가 있을 거라는 생각도 들고. 살짝 들떴다. 동지들을 만난듯하여. 분명 좋은 사람들이다, 확신까지 들 정도. 아름다운 자매다.

홍자매. 부디, 똥파리가 들러붙어도 잘 떨어트리길. 파리채는 내가 책임진다!

제주에서 나고 자란 홍자매팀은, 몇해 전 무농약 귤농사를 짓기 시작한 아버지를 계기로 '규격 외 농산물 활용과 지역관광을 통한 사회적 기업'을 준비 중이다.

지역관광의 사례학습, 규격 외 농산물의 이용현황과 활용가능 사례, 지역농산물의 2차 가공품 사례와 판로모색을 주제로 일본을 탐방했다.

제주와 서울을 오가며 필요한 정보를 수집하고 요리기술을 배우는 등 조용하지만 차근차근 사회적 기업을 향해 나아가고 있다.

쿠바

1월1일의 쿠바. 나는 여전히 그것을 그린다. 1953년 7월26일부터 전개된 쿠바혁명은 1959년 1월1일 바티스타 정권을 몰아냄으로써 혁명의 깃발을 꽂았다. 애니메이션 <치코와 리타>가 꽂힌 건, 바로 쿠바(인들과 음악). 이토록 관능적인 포스터하곤. 딱 보면, 숨 막히지 않나? 나? 말초신경 돋는다! 'Must-See 필름'.

책도 질렀다. <몰락 선진국 쿠바가 옳았다 : 반성장 복지국가는 어떻게 가능한가?>.

내게 <치코와 리타>를 보여주면, 그 어느 해 1월1일 혁명기념일에 맞춰 쿠바로 갈 때 데리고 간다! 무슨 재주로? 사회적기업은 가능하다. 쿠바에도 커피가 나거든! 크리스탈 마운틴. 나와 함께 관능의 볼레로를~

김광석

자정 넘은 이 시각 1월 6일, (김)광석이 형 16주기. 고딩 때 한 소녀가 수줍게 건넨 녹음테이프의 B면 첫 곡이 '사랑했지만'.(A면 첫 곡은 퀸의 'Love of my life') 그런 시절, 있었다. 그때 처음 '김광석'을 알았고, 그때 이후 '김광석이라는 노래'를 줄곧 좋아했다. 탁한 듯 맑았고, 노래는 세상을 품고 있었다.

군대 가기 전, '이등병의 편지'는 또 얼마나 불러 제쳐댔던가. 저주 받은 이 군댈 나가면, 광석이 형 콘서트 보러 대학로 학전블루로 가야지 맘 먹고 있던, 제대 100일이 채 남지 않았던 1996년의 1월6일. 광석이 형이 스스로 목숨을 끊었다는 TV의 미친(?) 소리에 멍~하던 병장 이준수. 서른 즈음엔, 담배 뻑뻑 피면서 '서른 즈음에'를 주야장천 들었었다.

비록 사회적기업가들과의 약속 때문에 오후 8시에 펼쳐지는 16주기 콘서트 ‘김광석 따라부르기 2012’에는 못 가지만, 술 들이키고, 광석이 형 노래나 불러 제쳐야지.

광석이 형, 잘 있는교? ㅠㅠ

배짱

1년여 전에 처음 봰 한 출판사 대표님이 "배짱 많게 생겨서" 날 기억하고 있다고 얘길 건넨다. 기억해 주신 것, 참 고마운데, 그 말 태어나서 처음 듣는다. 좋은 말이겠지?ㅋ 사실, 난 그 대표님 기억을 못했거든. 아, 어쩜 좋아. 미인들만 기억하는 더러운 뇌 구조라.^^; 오늘, [내 마음을 만지다] 참 좋았다. <죽은 시인의 사회>에서 詩를 꺼낸 그 장면 하나만으로도 충분하다.

그래, 원래 우리 각자 안에 시인 있거든. 우리 자체가 원래 詩거든. 그러니, 이런 질문, 당연하다.

나는 어떤 詩가 될 것인가?

광석이 형은 그래, 詩였다...