"수녀원의 언덕방과 인연을 맺은 지도 어언 6년이 된다. 내 생애에서 가장 고통스러웠던 1988년 가을이었으니까. 나는 그때 나만 당하는 고통이 억울해서도 미칠 것 같았지만 남들이 나를 동정하고 잘해주려고 애쓰는 것도 견딜 수가 없었다. 남들은 물론 자식들까지 나를 건드리지 않으려고 신경 쓰며 위해만 주는 게 내가 마치 고약한 부스럼딱지라도 된 것처럼 비참했다. 그렇다고 안 위해주고 평상시처럼 대해주었더라도 야속했을 것이다. 요컨대 나는 무슨 벼슬이라도 한 것처럼 내 불행으로 횡포를 부리고 있었다."(<언덕방은 내 방>, 72)

저 수필집에 곧잘 나오는 말대로, 뭐 눈에는 뭐만 보인다니, 나는 한 번도 못 봤다. 박완서가 저기서 말하는 수녀원은 부산 수영에 있(다)는 베네딕도 수녀원이다. 이해인 수녀이자 시인과의 인연으로 묵게 된 모양이다. 그러려니 하고 지나쳤을 것을, 문제의 1988년. 그해 가을-겨울(아마 11월쯤??) 중학교 2학년이던 나는 독후감대회에서 상을 받았고 시상식에 맞추어 서울에 올라갔다. 내 평생 첫 서울 구경. 그때 심사위원이 박완서였고 그날 그녀는 후레아(플레어) 스커트를 입고 단상 의자에 앉아 있었다. 그랬던 것으로 기억된다. 행사 진행하시는 분(아마 삼성생명 직원)이 이름을 말해주지 않았더라면, 당시 서양문학 고전이나 읽던 나로서는, 또 책은 읽어도 작가 얼굴은 잘 모르던 시절이었던지라, 박완서라는 존재를 영 모르고 지나쳤을 것이다. 아무튼 그때 박완서는 '가장 고통스러웠던' 시간을 이겨내는 중이었던 것이다. 지금 생각해보면, 그녀는 이미 이름 있는 소설가였는데 그 바쁜 와중에 코흘리개(!) 중학생들이 쓴 독후감 심사까지 하고 있었다. 사람이 어떤 일을 하는 데는 여러 이유가 있겠지만(아무 이유도 없을 수도 있다! 그것까지 포함) 그런 일은 거의 전적으로, 재능기부^^; 내지는... '엄마'로서의 책임감의 발로가 아니었을까, 지금 생각해본다.

지난 주인가, 더 지난 주던가 <알라딘> 메인 화면에 반가운 책(들)이 뜨기에 별 생각 없이 주문하고야 타계 10주기임을 알았다. <모래알만한...>은 (아이에게 독서를 강요한 다음^^;) 쉬엄쉬엄 뒤적이고 있고, 얼마 전 아이의 '기저질환'을 생각하며 주문한 <한 말씀만 하소서>는 일단은 쟁여만 놓았다. <엄마의 말뚝>은 제대로 읽지 않은 것 같은데도 줄거리만 봐도, (<알릴레오>) 방송을 조금만 들어도 어째 읽은 것 같은 생각이, 착각이 든다. 요컨대, 박완서 소설은 이미 문학사(=고전)다. 덧붙여, (톨스토이의 경우처럼) 대부분 자전 문학이기 때문에 '베이스'는 반복될 수밖에 없다.

수필집(에세이)을 읽으며 반복적으로 든 생각. 박완서는 소설가-작가이기에 앞서 그 시대의 여자-사람으로서 충실한 삶을 살았던, 아이 다섯을 둔 '아줌마'(아마 당시 용어로는 선생도 자주 사용하는 '주부')였다. 그렇기에 생활밀착형 소설이 가능했을 것이다. 생활(=살림)의 주체는 예나 지금이나 여자이기 때문이다. 이게 항상 신기한데, 판사 주부도 교수 주부도 집에 들어오면 일단 부엌부터 가거나 방부터 닦는다. (혹은 가사도우미가 일을 제대로 했는지 확인한다^^;) 성장기에도, 또 그 이후에도 그녀의 삶이 마냥 순탄했다곤 할 수 없을 텐데, 그렇기에 더더욱 그녀가 이른바 '역경'에 대응하는 방식과 그것을 기록한 언어 구조물이 더 감격스럽게 읽히는 것 같다. 모든 점에서 은근히 '보통(사람/아줌마)'인 척하지만, 실은 천재였던 것이다, 흑 ㅠㅠ

아마 이게 시작. 그리고 넷을 더 낳고 키우며 저만큼의 글을, 소설을 쓰려면 시간을 어떻게 쪼개고 또 몸과 마음의 건강 관리를 어떻게 했을까. 사소한 것이지만, 수필을 보니, '파출부'는 쓰셨더라.(사실 요즘 식으로 가사도우미 - 청소연구소^^; - 를 쓰더라도 그 인력을 관리하고 시간을 맞추는 일도 쉽지 않다.) 아이들이 자란다고 살림의 규모가 딱히 줄지도 않는데(연로한 부모님을 돌보는 일이 붙기 때문에) 필력은 더 왕성해지셨던 것 같다. 책을 읽고 글을 쓰는 일이 얼핏 보면 신선놀음 같지만 사실 엄청난 시간과 에너지, 집중도를 요하는 것이다. 그것을 생활 속에서, 생활과 더불어 해야 하니, 여성-아줌마- 작가가 감당했을 노동량은 실로 엄청났을 법하다. 어지간한 체력과 정신력이 아니고서야. 아줌마임과 동시에 상당히 매니쉬^^;한, 심지어 중성적인 느낌, 참 좋다.

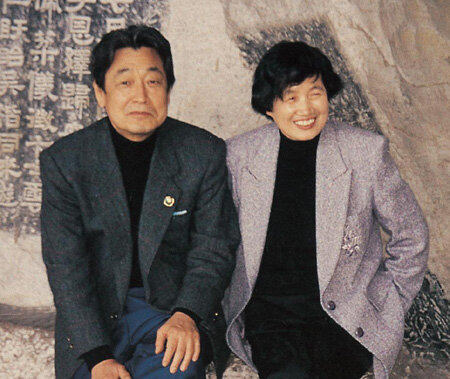

박경리와 함께. 사진이 옮겨지질 않아 찍어서 올리는데, 블로그가 사라졌다 ㅠ 두 분 다 은은하니 너무 아름답게 나왔다. 중장년은 소설을 쓰기에는 딱 좋은 나이다, 건강하기만 하면.

마치 도스토-키와 톨스토이처럼 박경리와 박완서를 비교해보면 좋겠다는 생각을 많이 했다. 작품 속 연대 탓에 두 사람의 연배가 멀게 느껴지지만, 실은 별로 그렇지가 않다. 박경리 1926년생, 박완서 1931년생이다. 둘다 걸출한 '여성'작가라는 타이틀이 붙었지만 이제는 그냥 '작가'로 자리매매김되는데, 뭣 때문인지(어쩌면 아이 숫자가 적어서?^^;) 박경리 소설에는 여성성(=낭만성)이 꽤 많이 느껴지는 것 같다 등등. 박경리는 단편이 다소 부실하고 걸작인 <토지>는 너무 길어서 유감이다. 그에 반해 박완서는 잘 쓴 단편부터 적절한(!) 분량의 장편까지 재독, 삼독을 하기에도 무리가 없는 책들이 많다. 아마 이런 분량 감각 역시 그녀가 많은 아이를 키운 아줌마인 것과 무관하지 않을 법하다. 애 다섯 키우면서, 입시 준비 시키면서, 또 친정 엄마와 시부모 돌보면서, 남편 병간호하면서 대하소설을?! 어림도 없었을 법하다. 장르(길이) 역시도 생활에 의해 선택된 측면이 있을 터.

*

아주 오래 전 읽은 박완서 수필에서 그녀의 아들 얘기가 생각난다. 두 가지다. 하나는 서울대 의대를 다니는 아들이 전공으로 '마취과(학)'를 선택하기로 한 이야기. 내심 서운해하며 그 이유를 묻는 엄마에게 아들이 던진 답이 유명하다. "쓸쓸해서." 그다음 기억나는 수필은 로버트 알트만 영화의 한 에피스드이자 레이먼드 카버의 단편으로 시작되는 얘기. "나도 비슷한 경험이 있다."(?) 그러고서 아들 장례식을 언급한다. 저 많은 딸들 중 하나가 죽지 않고 하필 하나밖에 없는 아들이 죽었다고(?), 라는 식의 솔직한 말. 이런 솔직함이 박완서 소설의 매력 중 하나인 것 같다. 아니, 어떻게 그런 말을?!- 이라고 할 법한 말을 박완서는 꽤 잘 쓰고 그것을 미주알고주알 묘사하고 분석하고, 마지막엔, 우리의 윤리 감각, 도덕 감각을 환기한다. 대개 이런 건 생활 속에서 일어나기 때문에(저 수필집에서 앳된 택배기사 고생시키는 예 같은) 우리 모두가 공감하는 듯하다. 자식에 관한 한, 죽음이야 지나치게 극단적인 것이지만, 크고 작은 질병 사고는 워낙 많기 때문에, 이 역시 누구나 공감하리라. 나도 아이의 발달상태가 일반적이지 않음을 인지한 대략 그 시점부터 제법 힘들게 사는데, 그렇다고 생각하는데, 경련이 재발한 작년에는 아주 더 그렇게 되어버렸다. 문제는 언제부터인가 이런 상황을 무슨 "벼슬"(!!!)처럼 생각하는 나 자신을 발견했다는 것. 뜨끔하는 문장, 다시 한 번 옮겨본다.

"(...) 요컨대 나는 무슨 벼슬이라도 한 것처럼 내 불행으로 횡포를 부리고 있었다."