꽃할배의 우아함 [오자와 세이지씨와 음악을 이야기하다]

내가 웬만해서는 "할배"라는 단어를 잘 안 쓰려고, 특히 아이들 앞에서는 바른 단어를

쓰려고 노력하는데,

이번만은 도저히 "꽃할배"라는 단어를 쓰지 않을 수 없었다.

음악과 문장에서 거장이라 불릴 만한 두 분이 대담을 나누는데

그 대화가 그렇게 우아할 수가 없다.

그렇지만 감히 범접할 수 없는 날카로움이 아니라 친근함을 베이스에 깐 것이라

'어르신' 의 진중하고 중후한 대화 느낌이 아닌 '꽃할배' 의 우아한 수다 느낌에 좀 더

가깝다.

리듬이 있는 문장, 자음과 모음이 있는 음악

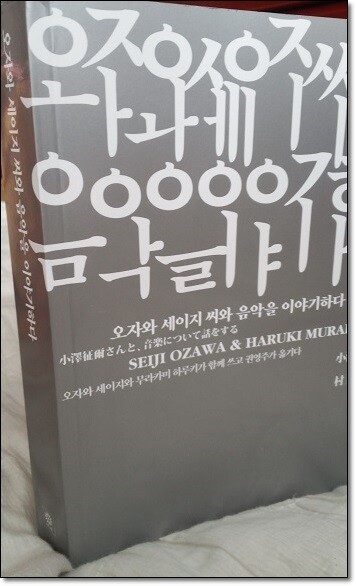

이라는 표현이 거짓이 아니라는 게 표지에서부터 팍팍 풍겨져 나온다.

자음과 모음이 갈라져도 리듬이 느껴질 수 있다는 것이 시각적으로 잘 표현되어 있다.

클래식에 대한 이야기라고 해서 무의식중에 경직되어 있던 마음이

표지를 보는 순간 만둣국에 계란물 풀리듯이

스르륵 풀어져 버린다.

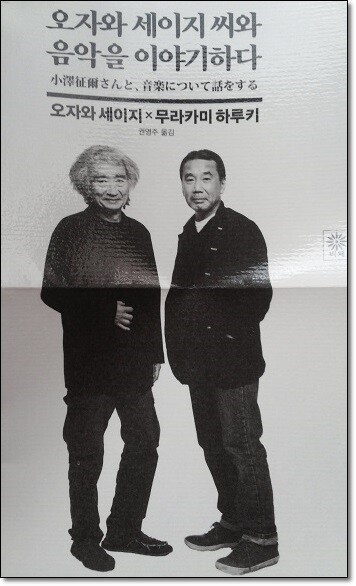

표지에는 상반신만 나와 있지만 잘 접혀진 부분을 펼치면 두 분의 전신이 짜잔 펼쳐진다.

이거이거, 안 펼쳐 봤으면 어쩔 뻔 했어~

두 분의 신체 비례, 간소하면서도 멋들어진 스타일, 꽃할배의 우아함을 모르고 유머러스한

표정만 기억할 뻔 했다.

가로 결의 무늬가 살짝 느껴지는 맨들맨들한 표지를 이상하게 자꾸 어루만져 보게 된다.

두 분의 얼굴을 쓰담쓰담 하고 있으니 꽃할배들이 더 가깝게 여겨진다.

알만한 사람은 다 알 정도로 재즈에 일가견이 있는 하루키는 재즈 못지 않게 클래식 음악을

듣는 것도 좋아한단다.

내가 그의 음악 취향까지 두루 간섭해야 할 일은 없고, 그럴 일이 있을 수도 없지만

하루키가 클래식 음악의 팬인 덕분에

이런 만남이 성사된 것이니

조금쯤은 고마운 마음을 가져본다.

항상 음악에 흠뻑 젖어 생활하는 마에스트로 오자와 씨와 하루키는 개인적인 친분으로 가끔

만나 음악 아닌 다른 대화를 나누었을 뿐이었는데 오자와 씨의 투병 생활을 계기로 음악 얘기를 하기까지 발전하게 되었다고 한다.

음악에 대해서는 문외한일 뿐이라며 겸손을 떨지만 결코 마에스트로에 뒤지지 않는 음악에 대한

열정을 보여주는 하루키는 둘 사이의 대담을 그냥 흘려보내기 너무 아까워서 녹음을 하고

기록을 남기기에 이르렀다.

장장 일 년에 걸친 특별한 인터뷰. 일본과 하와이, 스위스 등 곳곳에서 진행된 대화들이

소중하게 기록되었다.

음악을 들을 때면 무심히 귀를 기울이며 그 음악의 멋진 부분만을 순수하게

취해 몸으로 받아들이려 한다.

음악이란 기본적으로 사람을 행복하게 해주어야 한다는 게 내 생각이다.

-13

비록 클래식에 심취하지는 않았어도 편안한 가운데 오가는 오케스트라와 오페라 등의 이야기에는

귀와 눈이 저절로 뜨인다.

"그러고 보니 지금까지 이런 이야기를 정식으로 해본 적이 없군요."라는 마에스트로의 감상이 하루키에게는 어떤 것과도 견줄 수 없는 보수라고

했는데, 내게는 대담집을 내겠다는 하루키의 기획이 더없이 멋진 선물이 되는 것 같다.

꽃할배 음악가와 문장가가 만나 나누는 우아한 대화를 편안하게 앉아서 듣는 기쁨이 너무 크다.

말러를 개척하고 대중화시킨 레너드 번스타인, 오자와에게 오페라를 권하고 살뜰히 챙겨주었던 카라얀 등의 전설적인 거장들이 이야기 속에

생생하게 살아 숨쉬고 있었고, 그들이 일구어낸 클래식의 역사가 눈에 선하게 그려진다. 상설 오케스트라가 아닌 사이토 기넨을 창설하고 그 시스템을

음악적 조류로 만들어낸 오자와 세이지의 이야기도 특별하고 개별 악기 주자들에 대한 추억담 또한 쏠쏠한 재미를 안겨준다.

이 책을 읽은 후에는 클래식과 나 사이에 높은 벽이 가로막힌 것 같은 막막함을 토로하게 될 줄만 알았는데, 꽤나 부드럽게 전개되는 이야기에

어느새 편하게 기대앉아 다음 장을 기대하며 책장을 빨리 넘기게 되었다.

우아한 꽃할배가 소싯적, 유명 지휘자의 지휘봉을 세 개 슬쩍했다는 여담에서 한바탕 폭소 만발!!

밀라노의 스칼라 극장에서 파바로티와 <토스카>를 공연한 후 객석에서 받은 야유를 오자와 씨의 어머니는 브라보로 착각했다는 이야기

또한 웃기기로는 뒤지지 않는다.

클래식 이야기가 그렇게 낯설지 않은 것은, 얼마 전 종영된 드라마 [모두가 칸타빌레]의 영향 탓인지도 모른다.

일본 애니메이션 '노다메 칸타빌레'가 원작인데 원작에도 있는 내용인지 모르겠지만, 드라마의 중간에 주인공이 뛰어난 엘리트들만이 참가하는

음악 세미나에 참석하는 장면이 나온다.

바로 그 세미나가 바로 '오자와 세이지 스위스 국제음악아카데미'.

특별 게스트 자격으로 참가해서 학생들의 변화 과정을 살펴본 하루키는 그 과정을 목격하면서 자신도 배우고 성장한 듯한 감각을 느꼈다고 했다.

비유해서 말하자면 신종 동물 하나라 무명의 세계에 탄생한 것 같았다고.

그것은 아마도 반세기 이상 세계적인 일류 지휘자로 활약하신 오자와 씨의 '직업상 비밀'일 것이다.

아니, 아닐지도 모른다. 그것은 비밀도, 블랙박스도, 아무것도 아닐지 모른다. 그저 누구나 알고는 있지만 실제로는 오자와 씨만이 할 수 있는

일인지도 모른다. 어느 쪽이든 상관없다. '좋은 음악'이 완성되는 데 필요한 것은 일단 스파크이고, 그 다음이 마술이다. 둘 중 하나라도 빠지면

'좋은 음악'은 그곳에 존재하지 않는다. -316

책을 덮고 나서 왠지 하루키의 애장 레코드가 궁금해지기 시작했다.

애장 레코드까진 너무 욕심인가, 이 책에 소개된 몇 편의 오케스트라 연주 실황 음원만이라도 ...

내 감상은 꽃할배들의 우아함에 미치지 못하겠지만 정녕코 음악이 마법이라는 말에는 동의하는 바,

음악의 마법에 빠져들고 싶다.