-

-

시네퐁주

자크 데리다 지음, 허정아 옮김 / 민음사 / 1998년 7월

평점 :

절판

§

저자도 통감하다시피 번역이 매우 실망스럽지만 오솔길을 걸으며 떨어진 나무 열매를 발견하듯이 읽는다.

역자 해제에 데리다 인터뷰와 용어 해설도 수록되어 있어 퐁주 뿐 아니라 데리다 파악에도 도움이 되었다. 해제를 먼저 읽고 본문으로 들어가는 게 이롭다.

자크 데리다의 문체를 한국어로 제대로 구현하기엔 무리수도 있다. 자꾸만 비집고 들어오는 그의 발화에는-그 유명한 해체적 텍스트 읽기, 브레히트의 '낯설게하기'와 친구맺으셈ㅋ<)! 나도 끼어들기 빠질 수 없지ㅎㅎ)- 정신사납고 정나미 떨어지는 성미가 느껴져; (하지만 그 '대상 유희'(퐁주가 개발하고 데리다가 적극 수용한)에서는 격한 동질감이 느껴지기도 한다.)

프랑시스 퐁주 작품 분석이 프란시스 퐁주보다 난해하면 어쩌자는 건지; 그러나 퐁주식으로 데리다답게 읽어내려가는 방식이 가장 적절한 퐁주 읽기라는 것엔 반박하기 어렵다. 해체주의 만세? 데리다가 선호한 퐁주, 블랑쇼, 바타이유, 아르토, 조이스 등의 비전통적 현대 작품들엔 멋지게 들어맞는 방법론 같지만 모든 작품 분석에 적절할 지는 글쎄. 비슷한 문제의식과 궁리를 하는 작가와 문학 비평가의 궁합 문제라고나 할까. 독자가 <지적 세수:글쓰기>에 적극 가담할 의욕도, <독특한 어떤 것>을 발견할 감식력도 없다면 이 해체론적 글읽기가 가능하겠는가. 문학과 텍스트를 제대로 구분할 수 있을지도 의문스럽다. 고대인 혹은 중세인들이 지금의 문학을 이해는 커녕 독해 조차 제대로 할 수 없는 것처럼, 멀리 볼 것도 없이 보통의 독자가 퐁주를 읽고 얼마나 수용할 수 있을 것인가. 이미 여기서, 문학은 훈련된 독자를 원하고 있지 않은가. <초월적 글읽기>의 허와 실.

프랑시스 퐁주 시가 어렵다는 생각을 하지 않았는데 자크 데리다 비평을 보니 복잡해보이긴 한다. 번역으로는 파악되지 않던 것을 원문 비교해 몰랐던 부분을 상당히 알게 되고, 꽤나 불편하게 하는 예리한 정신 분석이기도 한 그 방식에서 문득 드러나는 것을 만날 때의 쾌감이 있다. <쾌락 없는 해체란 없으며, 해체 없는 쾌락이란 없다>

데리다는, 깨끗함과 순수함을 추구한 프랑시스 퐁주가 헤겔은 읽고 손을 씻어야만 한다고 말했다며, 그걸 밝히면서도 굳이 프랑시스 퐁주에 대한 철학 분석 설거지를 하고 있다. 신빙성 있는 분석임에도 그 추임새에 웃음이 터져 나오는 건 막을 수 없다. 그 방식 또한 형이상학의 범주를 벗어나지는 않으니까 말이다. 가령 이런 문장들이다.

p45

에로틱한 장면은 항상 이 양쪽을 겨냥한다(세탁 대야 앞에 선 그는, 그가 없이도 얼마든지 잘 지낼 수 있는 세탁 대야를 묘사하고 있는 세탁 대야이다). 이제 헹구기를 살펴보자.)

p46~47

(의미나 개념을 떠나) 무의미한 것 속에서 스스로를 의미하게 하는 것, 그것이 바로 서명하기가 아니겠는가? 그는 어딘가에서 무의미한 것이 <위생적인 것>이라고 말하고 있는데, 이 말은 우리에게 계속 도움이 될 것이다.

필연적으로 세탁물이나 신선한 것(그러나 언제나처럼 <세탁물>과 <신선한 것>이라는 말 자체를 가리키기도 한다)에 집착하여 생기는 깨끗한 것에 대한 욕망, 그것이 바로 작품 속에 항상 내재되어 있는 것이다(지금으로서는 세탁물이라는 말에서 세탁물이나 목욕 타월을 빨래 집게와 함께 집어주는, 여러 다른 하위 결정 중의 음성학적, 의미론적, 도식적인 복선은 무시하기로 한다. 그는 기다려주리라).

p86

입 안의 빵, 그것은 모든 숭배로부터 면제되었다고는 해도 역시 하나의 단어이며, 그 구술적 소비가 <죽은 나무>를 가장 많이 만들어내는 나무와 잘 어울리는 이름이다. 죽은 나무, 즉 소나무 말이다(<프랑시스 퐁주에 의해 주목받았다는 것은 예삿일이 아니다>라고 말해졌을 앞의 송림 부분을 볼 것).

§§

아무 생각 없이 읽다간 데리다가 미끼로 권한 붉은 사과를 먹는 덫에 빠지게 된다. 그런 의미에서 모든 작가는 교활하다. 자신이 열과 성을 다해 파놓은 구덩이에 미끼를 잔뜩 깔아놓고 독자를 기다린다. 독자가 구덩이에 빠지면 좋아하며 의기양양하게, 빠져나올지 말지는 그들의 뜻이자 자유라고 말한다. 정작 그 자신조차도 구덩이의 결과에 대해 예상도 못했으면서. 더 의심스러운 혐의는 독자가 그 구덩이 속에서 작가가 놓친 무언가를 찾아서 돌아오기를 염원한다는 것이다. <열쇠가 꽂혀 있는 열쇠구멍>같이. 아이러니하게도 이 공간의 시스템은 그 원죄를 캐물을 수 없음으로 인해 모두에게 혐의를 물을 수 없다. 그로 인한 미스테리함이 떠돈다.

ㅡ Agalma

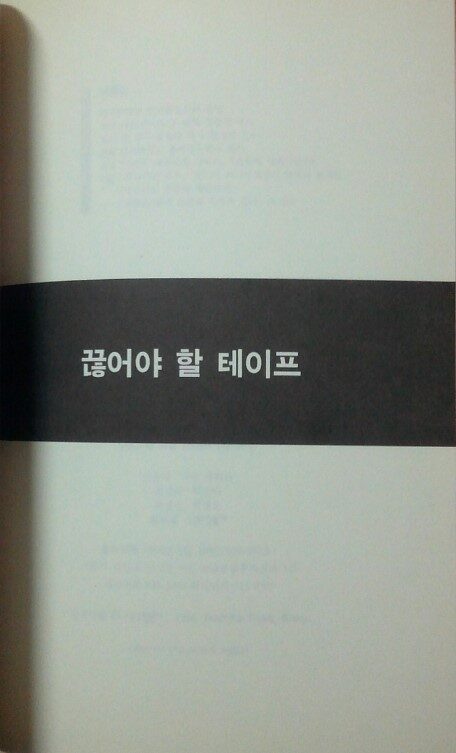

* 이 이미지는 데리다가 에필로그에서 밝힌 사건을 패러디한 책의 마지막 장.