방학이 끝났지만 학교에 가지 못하고 병원으로 가게 되는 소년 건수의 그 끝을 알 수 없는 긴 방학이 펼쳐진다.

오랜만에 좀 글이 좀 긴 소설을 읽었다. 그런데 소설이라기보다는 철학적인 느낌을 더 받게 되는 책이다. 아버지와 같은 병에 걸려 아버지가 있는 병원으로 입원하게 된 소년 건수! 학교의 방학이 아닌 투병의 긴긴 방학이 시작된다. 어떤 약도 듣지 않는 수퍼병원균을 가진 중딩 소년이지만 어른들과의 대화를 보면 더 어른스럽다는 생각이 든다. 아직 사춘기도 채 지나지 않는 창창한 나이의 소년이 살고 싶다는 생각보다는 자신의 처지를 받아 들이고 체념한 듯 하루하루를 그렇게 버텨내고 있다.

‘네가 잘 몰라서 그러는데 두려움은 다른 어떤 감정들보다 무겁단다.‘

소년은 같은 병실을 쓰는 동료들과도 매점 할머니와도 수녀님과도 왠지 철학적인 것들을 담은 대화를 주고 받고는 한다. 그리고 엄마를 보고 싶어 하는 자신의 감정에 무척 솔직하다. 부모가 이혼하고 아버지의 재혼으로 새엄마와 성만 같은 동생이 생기는 등의 다소 복잡한 성장 배경이 있어서인지 건수는 자신의 병에 대해서도 침착한 편이라 누구에게나 시한부의 생이라는 사실을 아무렇지도 않게 툭 툭 내 뱉고는 한다. 아니 어쩌면 살고 싶은 마음을 반대로 표현하는 건지도!

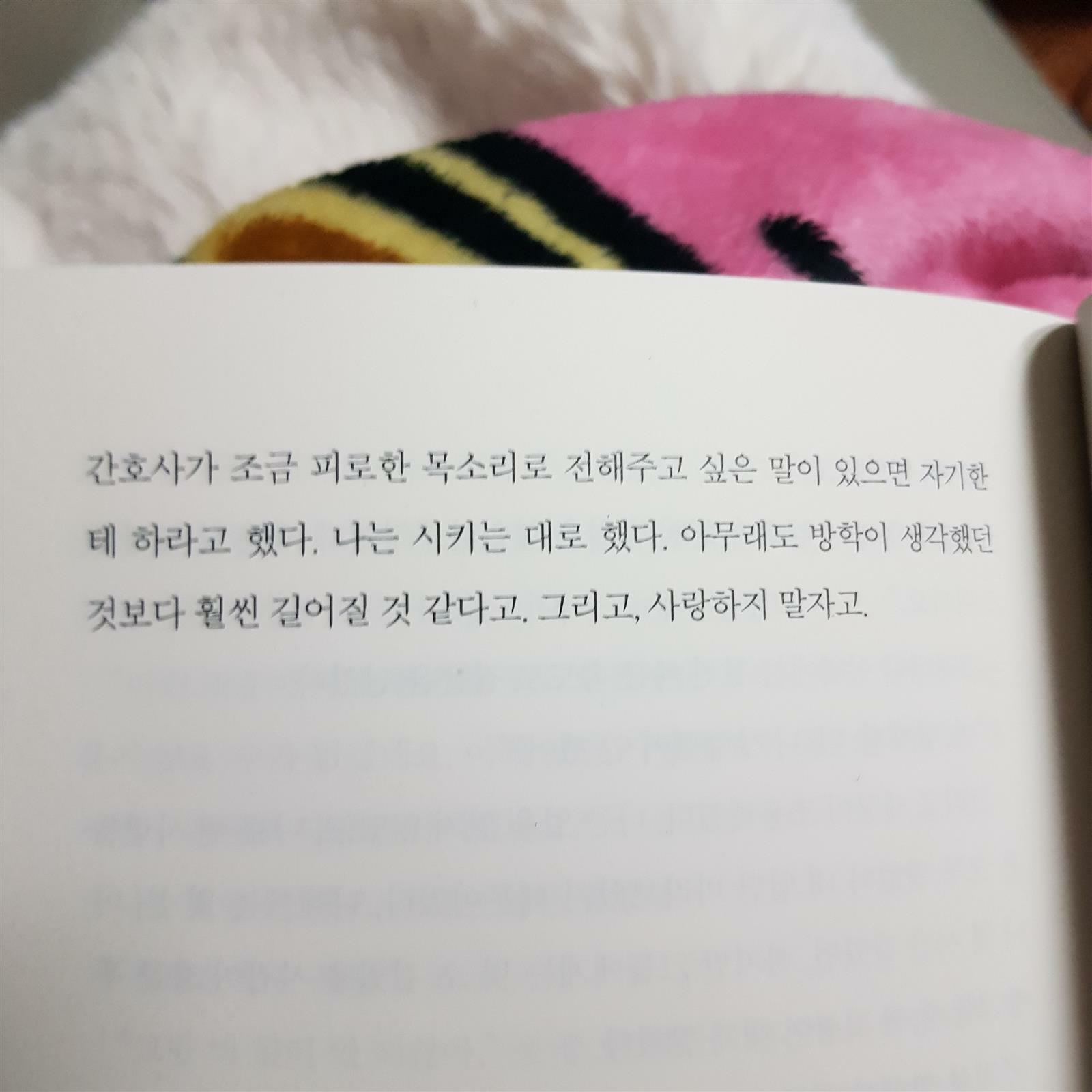

그러던 어느날 검정 상복을 입은 소녀 강희를 알게 되고 그 나이때에 느끼게 되는 감정이 시작되지만 소년이 처한 환경이 그러도록 두지 않는다. 어쩌다 목격하게 되는 강희의 미신적인 의식을 자신만의 비밀로 간직한 채 신약 임상실험에서 운좋게 자신만 대상자로 선정이 된다. 삶에 대한 의지가 강한 강희를 위해 자신의 알약 반을 나누어 주다가 강희의 고발로 그만 들키게 되고 만다. 사랑은 시작도 못해보고 배신만 당하게 되는 소년의 사랑하지 말자는 마지막 한마디가 강하게 남는다.

이야기를 묘사하는 방식이 참 독특하고 흥미로웠다. 자신의 병에 대한 고민보다는 아직은 엄마 아빠가 그리운 사춘기 소년의 솔직한 모습과 죽기 싫은 간절한 마음을 내뿜는 소녀와 그 이외의 다양한 인물들이 보여주는 병원의 이야기가 의미있게 펼쳐지는 책이다.