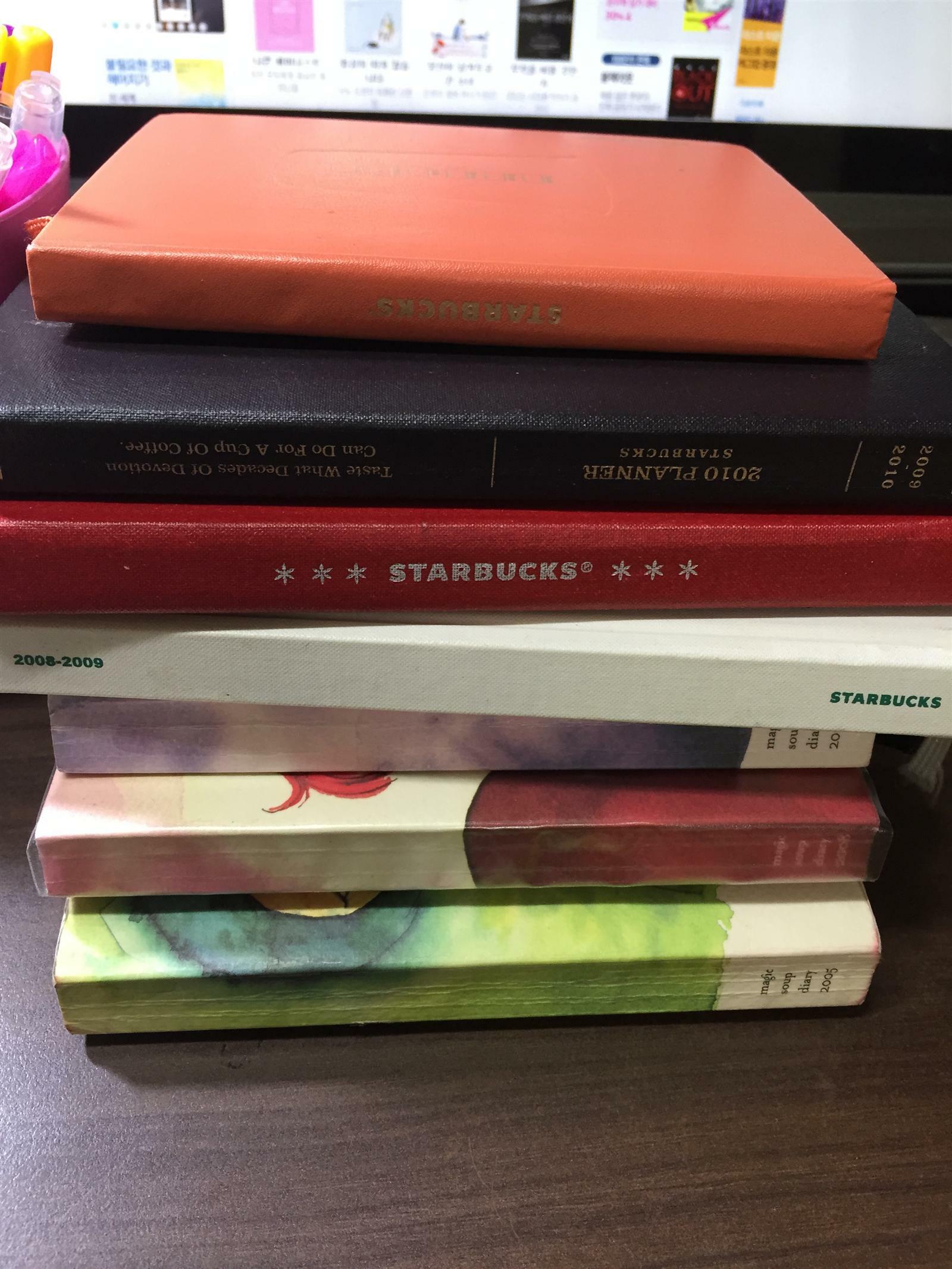

꾸준히 다이어리를 써왔다. 매일의 일상에서 기억해 둘 만한 일들 위주로 적어둔다. 아이 둘을 키우면서는 그러한 일상의 기록이 성장기가 되어준다. 때로 잘못 기억하고 있던 일들, 좁은 소견들이 부끄럽다. 나이가 들어갈수록 글자는 점점 덜 귀엽고 크기도 커지고 기록의 세밀함도 감정의 파도도 줄어든다. 글씨들도 성장하고 늙는 몸이다. 그런데 언제가부터 이것들이 남아서 좋을까 싶어졌다. <수런거리는 유산들>의 저자는 어머니, 아버지의 집을 정리하며 느끼는 피로감과는 별개로 젊은 시절 그들이 주고 받은 연애 편지를 통해 아버지, 어머니의 찬연했던 사랑의 이야기를 복원해 내며 애도 작업을 마친다. 하지만 이러한 아름다운 흔적과는 달리 내가 적어가는 것들이 정말 남아도 좋은 걸까? 확신이 옅어지며 기록하는 일에 대한 정열도 줄어드는 와중에 만난 책.

'밥장'이 여자 작가인 줄 알았다. 꼼꼼하게 기록하고 그리고 하는 일을 무심코 '여성적'인 것으로 간주했었나 보다. 그는 70년대에 초등학교를 다녔다는 남자 작가다. 쓰고 기획하고 저지르는 데에 평범하지 않은 재능이 있어 보인다. 자신이 쓰고 그리고 지니고 있는 몰스킨과 또 이러한 몰스킨에 자신의 일상이나 직업적 기록을 남기는 다른 이들의 내밀한 기록과 인터뷰도 있다. '몰스킨'이라는 브랜드는 하나의 접점이자 대명사화되어 있지 비싼 노트의 브랜드 네임으로 한정되지 않는다. 보고 읽는 재미가 있는 책이다. 손글씨 사진들은 내용들을 확인할 수 있을 만큼 접사가 잘 되어 있다. 그래서 사진이 아니라 또 하나의 본문으로 보인다. 자기를 설명하고 삶을 요약하는 데에는 어쩌면 수많은 이해받지 못하는 말들보다는 이러한 사물들이 더 많은 것을 보여줄 수 있는지도 모른다. 선생님은 수첩 안에 작은 팝업북을 만들고 인테리어 디자이너는 모눈 격자에 맞추어 도면을 그리고 소믈리에는 와인의 맛과 향을 기록한다.

어젯밤 <케빈에 대하여> 영화를 보고 머리를 한 대 망치로 맞은 정도의 충격을 받았다. 아이를 낳고 키우는 일은 추상성을 해체하는 일이다. 낭만성의 허구를 가감없이 목도하는 과정이다. 내 속에서 나왔다고 내 앞에 있다고 전적으로 내 의지, 감정에 귀속되어 만들어 낼 수 있는 성과가 아니다. 그러나 인간이기에 많은 사람들이 자주 많이 잊는다. 가장 가까운 거리에서 가장 무력한 모습으로 나의 자장 안으로 들어오는 한 작은 인간을 어떻게 대하고 그의 성장에 어떤 지원을 하느냐가 때로 어마어마한 사회적 파장을 몰고 오기도 한다. '학대'는 의외로 아주 쉽게 작은 데에서 시작되어 한 인간의 삶을 파괴한다. 린 램지 감독은 이 지점을 정확히 파악하여 섬세하게 영상화한다. 이러한 기록을 나의 다이어리에 남겨둔다. 나도 기억해 두어야 한다.