-

-

샘터 2013.11

샘터 편집부 엮음 / 샘터사(잡지) / 2013년 10월

평점 :

품절

이 정도 사이즈에 이 정도 가격을 가진 비슷비슷한 잡지들이 몇 권 있다. 그 중에서 내가 즐겨보는 잡지가 있다면, "작은 것이 아름답다"와 "엄마는 생각쟁이", 그리고 "샘터"이다. 2013년 눈마중달 샘터는 상큼한 표지가 눈길을 끈다. 민트색을 좋아하는 초등생 딸아이도 성큼 집어들고 "무슨 책이야?"하고 관심을 보일만큼 ^^;

특집 : 외로움도 힘이 된다.

11월에 어울리는 주제가 아닌가 하는 생각도 들지만, 한편으로는 왜 가을에는 외로움, 고독 이런 단어에서 벗어나지 못하는걸까라는 생각도 하게 된다. 어쨌거나, 11월은 깊어가는 가을 정취를 느끼기에 좋은 달이긴하다.

어떻게보면, 외롭다고 누군가에게 하소연할 정도라면 적어도 그 사람은 외롭지 않은 것이다. 적어도 그 누군가는 그의 옆에 있으니까 말이다. 그래서 우리는 지나고 나서야 그때가 지독히도 외로운 시절이었음을 깨닫곤한다. 외로움은 철저하게 혼자만의 싸움이다. 고독이라는 이름으로 멋지게 포장되지도 못할.

구절초는 가을임을 보여주기에 손색이 없는 꽃이다. 가을 초입에 들른 어느 음식점에서는 구절초를 샐러드 위에 얹어서 나왔다. 한 송이 구절초는 샐러드의 하나일 뿐이었지만, 저렇게 흐드러지게 핀 구절초 꽃밭은 가을을 온 몸으로 보여준다.

작은 샘터 한 권에 실린 수많은 이야기 중에서 내 관심을 끌었던 구절이 있는데, 양인자의 다락방 책꽂이에서 소개한 책 속 구절이다. 책을 읽는 이유가 더 분명하게 드러난 구절이 아닌가 싶고, 양인자씨가 남미로 무전여행이 가능했던 이유를 알려주는 구절이다. 우리가 직접 발로 뛰면서 눈으로 볼 수 없는 것들을 편안하게 앉아서 구경할 수 있는 것이 바로 책을 통한 여행이 아니던가?

내가 좋아하는 '작은 것이 아름답다'나 '자연과 생테'같은 잡지를 통해서만 이런 내용을 볼 수 있을 거라 생각했는데, 샘터에서도 만날 수 있었다. 자연과 함께 살아가는 우리가 꼭 알아야 할 이야기들이 아닐까싶다. 보호라는 이름으로 인간의 관점에서 생물을 대하던 이기적인 마음을 다시 한 번 돌아보게 만드는 내용이다.

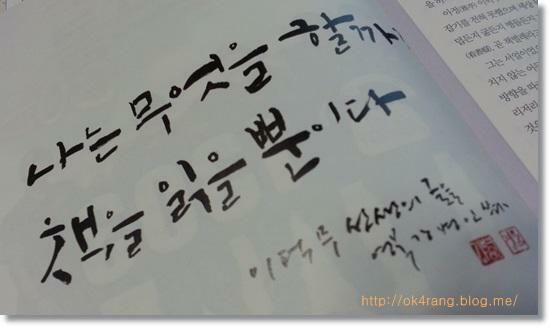

책만 읽는 바보... 이덕무 선생의 글을 캘리그그래피로 써놓았다. 관련된 내용은 둘째치고, 이 글만으로도 많은 것을 생각하게 한다. 책을 읽고 아는 것은 아는 것이다. 그 아는 것을 누군가에게 가르치는 일은 조금 다른 일이어서, 내 것으로 만들기 위해 책을 읽고 또 읽는다. 나는 무엇을 할까? 책을 읽을 뿐이다. 딱 내 얘기네^^

개인적으로 우리 문화재에 관심이 많은 편이라, 이런 글을 읽으면 반갑다. 내가 편안하게 보는 저 유물들을 제대로 복원하고 모습을 갖춰놓는 일을 하는 사람이 있다는 것을 다시 한 번 알게 되었다. 그런데 마지막 에피소드를 보니 씁쓸하다. 아직도 우리는 사람이 하는 일의 외관을 보고 사람을 평가하고 마음대로 재단하는 것 같아서이다. 거기다가 노동을 천시여기는 선생님의 말과 태도가 아이들에게 어떤 영향을 끼칠지 눈에 그려지는 듯하여 씁쓸함을 감출 수가 없다.

우리 문화재를 제대로 발굴하고, 복원하여 원형을 맞고, 그것에서 또다른 민족적 자긍심과 역사를 읽어간다는 점에서 얼마나 중요한 일인가? 박성호님이 전달하고자 하는 바와는 약간 다를지 모르나 나는 이 글을 읽으면서 노동자를 바라보는 우리 사회의 시선에 대해 한번 더 생각하게 되었다. 일의 가치라는 것을 어디에 두어야할까?

이틀전 숲속도서관을 찾아가서 책도 읽고 쉬다가 왔다. 내가 그곳을 찾는 이유는 아이들을 그냥 데려다만 놓아도 저절로 놀이가 되는 곳이고, 나는 잠깐의 여유를 부릴 수 있는 곳이기 때문이다. 도심 속 갑갑한 곳에서 벗어난 깨끗한 공기와 나무가 주는 편안한 휴식을 즐기자면 금방 몸이 반응을 한다. 이 글을 쓴 저자는 숲에서 삶의 모순적인 역동성을 볼 수 있으며, 다양한 방법으로 지속적으로 삶을 다루는 힘을 억데 될 것이라고 말한다. 그것이 무엇을 말하는지 정확하게 이해되지 않는다고 하여도 좋다. 마케팅의 대상이 되어버린 숲과 진정 나를 위한 쉼, 삶을 지속하는 힘을 주는 에너지로서의 숲을 구분하는 것은 바로 그것을 대하는 나 자신의 마음에 달려있는 게 아닐까.

이번 호를 읽다보니, 연재가 끝나는 꼭지가 많아 아쉬움이 많이 남는다. 다문화이야기는 내가 평소 관심깊게 찾아보는 주제라 더 그러하다. 사라지는 꼭지를 대신할 아이템이 기다리고 있을테니, 그 아쉬움도 살짝 접어둬본다.