-

-

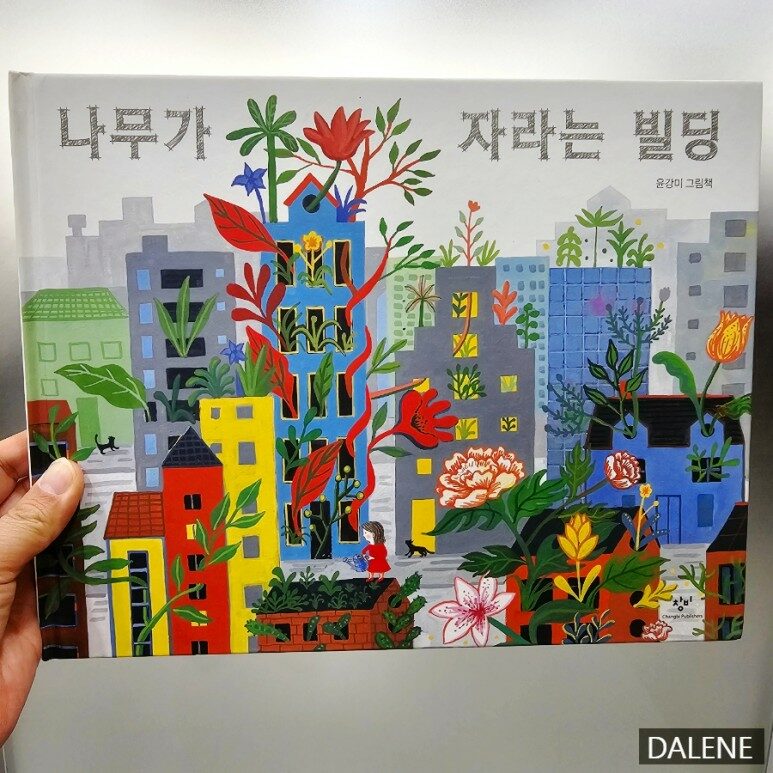

나무가 자라는 빌딩

윤강미 지음 / 창비 / 2019년 1월

평점 :

새 아파트 입주를 앞두고 있다. 환경을 중요하게 생각하는 장소라고 하면 떠오르는 몇몇 곳이 있는데, 그 중에서도 부산 사람들이라면 아무래도 낙동강 수질이나, 철새도래지인 을숙도 등을 떠올릴 수 있다. 이번에 내가 이사하는 곳도 환경 문제에서 절대 자유로울 수 없는 곳이다.

오랫만에 이 그림책을 꺼내보았다. 나무가 자라는 빌딩. 삭막한 빌딩 숲에 알록달록 나무가 자란다. 이 그림책의 뒷면과 앞면이 대조가 된다. 뒷면에는 회색 도시의 모습이 적나라하게 드러난다. 사람들은 빌딩숲의 화려한 야경을 멋있다고 생각하지만, 그 불빛 하나하나가 바글바글대는 사람숲이라 생각하면 숨이 턱 막혀온다. 불 꺼진 빌딩숲은 화려함을 벗어던진채 회색 도시가 되어 있다.

첫 페이지를 넘겨본다. 저 멀리 회색 빌딩숲이 벽처럼 둘러싸고 있고, 앞ㅇ[서는 푸른 숲의 나무들을 베어내며 땅파기가 한창이다. 아파트나 빌딩 근처에는 조경이라는 이름으로 약간의 자연을 옮겨놓고서 그것을 숲이라 부를지도 모른다. 정작 우리의 숲은 그렇게 도려내어 사라지고 있는데...

숲은 사라지고, 미세먼지는 여과없이 우리 생활 속으로 파고 들었다. 날씨예보를 보면서 미세먼지 수치를 보기 시작했다. 어떤 날은 이렇게 뿌연 시야가 흐린 날씨인지, 미세먼지인지 분간이 안 갈때도 있는데, 결국은 목이 칼칼해지고 얼굴에 푸석푸석 모래가 붙어있다는 사실을 알아채곤 한다.

봄이면 황사가 기승이니, 더더욱 그런 날이 많다. 이 그림책의 주인공 여자아이는 창밖을 내다본다. 눈앞에 보이는 건 쭉쭉 올라가고 있는 빌딩들이다. 공기가 안 좋으니 집 안에서만 놀아야 한다. 기껏 화분 몇 개로 자연을 느끼기엔 역부족일 터이다.

심심한 여자아이는 그림을 그린다. 눈앞에 보이는 빌딩들을 그린다. 우리 동네 아파트와 비슷하겠지만, 사실은 마법처럼 꽃이 자라는 놀이터를 그리고 있는 중이다. 아이가 그려낸 마법의 놀이터는 꽃과 나무와 동물들이 함께 생활하는 곳이다. 아이는 커다란 숲속놀이터를 꿈꾸며 작은 화분에 자신만의 집을 짓는다. 아이가 만든 집은 작은 화분에 꽃과 나무를 심는 것이지만, 그래도 그 마음 속엔 커다란 숲이 자라고 있다. 아이가 그려낸 마을은 아주 커다랗게 드러난다.

지금 우리가 살고 있는 도시는 숲과 숲에서 사는 모든 것들을 없애면서 '친환경'이라는 이름만 쓰고 있는 건 아닐까? 친환경 페인트, 친환경 자재를 사용한다고 숲을 대체할 수는 없다. '문명'이라는 이름으로 파괴된 자연을 다시 되돌리려면 얼마나 많은 노력이 필요할까?

새 아파트 입주를 앞두고 이런 저런 이야기를 듣다보니, 이 그림책이 생각났다. 환경영향평가때문에 건설에 제동이 걸린다고, 교통 대란이 일어난다고 싫어하면서, 한편으로는 낙동강 수질 때문에 벌레가 많다고 민원을 제기해야한다고, 수질 대책을 내놓으라고 한다. 나의 이익 앞에 일관성 없는 행동이 다 용서가 되는 것인지... 이런저런 생각으로 머리가 복잡해지는 아침이다.