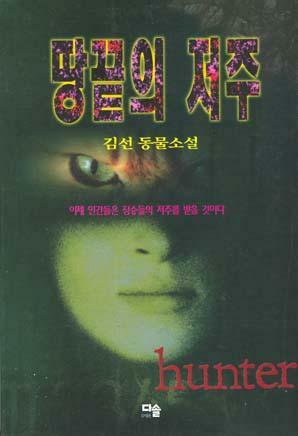

제목 : 땅끝의 저주 hunter, 1996

저자 : 김선

출판 : 다솔

작성 : 2004. 9. 25.

앞서 기록한 '아홉 번째 날'과 같이 구입한 작품입니다. 익히 아셨겠지만 제가 미스터리나 저주, 초자연적인 내용의 작품을 좋아합니다. 물론 걱정하시는 것처럼 글자 하나 하나를 다 믿거나 하진 않습니다. 그런 이야기를 통해 나름대로의 삶의 지혜와 생애의 현상에 대해 고민해보는 것이지요. 일상은 무조건 똑바로 흘러가는 것은 아니니까요. '만일'의 경우는 언제나 당연시되는 것을 뒤엎어버리니……. 가끔씩은 사고의 전환을 위해서라도 이런 류의 작품을 접하며, 또한 즐기는 것이랍니다.

이번에 읽은 작품인 '땅끝의 저주'는 5개의 단편이 묶인 작품입니다. 어느 한 이야기를 기준 잡아 적어 볼까하고 생각도 해봤지만 저는 다 흥미 있게 읽어서 말입니다―어느 하나를 딱 꼬집기가 죄송하군요.

뱀과 뱀을 잡은 땅꾼과의 이야기, 영생을 위한 담비―괴와 사람간의 이야기, 황금 멧돼지와 사람의 욕심 그리고 보답, 붉은 새치 늑대와 사람의 탐욕, 범과 사람의 연. 이렇게 사람과 동물간의 이야기가 펼쳐집니다. 마치 권선징악이 뚜렷한 현대판 동화를 읽는 기분이랄까요? 특히 첫 번째 이야기와 두 번째 이야기는 특수한 사건만을 전담하는 김 형사의 등장으로 동물과 인간과의 저주와 음모 등을 파헤치는 내용이, 마치 한국형 X-file을 보는 것만 같아 신기한 느낌마저 들었습니다.

전설, 민담, 괴담. 예전에 찾았던 환상문학의 정의를 저는 앞의 세 가지 정도로 알고 있습니다. 그것만으로 따지자면 이번에 읽은 작품은 그 세 가지를 다 포함하고 있군요. 다만 현대를 살아가는 사람들이 사람과 동물의 유대관계를 상실해 자연의 균형이 깨지는 이야기가 가득하지만 말입니다.

이번 작품을 읽으면서 예전에 신문에서 연재되었던 동물 관련 소설이 떠올랐습니다. 제목이 '신비한 동물 이야기'인지 '신기한 동물 이야기'인지 그랬던 거 같은데 이제는 기억도 안 나는군요. 지금 감상문을 기록하는 곳이 집이라면 수납장 어느 한구석에 있는 스크랩이라도 찾아 볼 것인데 말입니다. 그것도 이 작품처럼 동물과 사람―특히 한국을 포함해 전 세계적인 무대에서 밀렵꾼과 동물의 이야기가 많다―과의 이야기가 가득했었습니다.

기계화, 도시화 시대를 살고 있는 현대. 자연의 지배자라는 오만한 생각을 가진 인류. 무한의 은혜이자 모든 것의 어머니인 자연을 파괴시키는, 그리고 모든 것을 자기 중심적으로 생각하는 사람들. 자연과의 균형을 유지하며 살아왔던 선조 들의 지혜를 무시하며, 오로지 앞만 보며 새로운 문명에만 빠져들 줄만 아는 자들. 우리 인류 또한 자연 앞에서 한낮동물일 뿐인데 우리들은 이 모든 것의 주인인양 살려는 것인지 원…….

인류는 과학이라는 것을 통해서도 어느 정도 도道를 얻었다고 생각합니다. 하지만 숲을 보기보다는 나무만을 봐왔기에 정작 인과의 법칙을 잊어버렸다고 감히 생각합니다. 본디 동양철학은 모든 것의 융화와 공존을 말하는데 왜 그것을 무시하기 시작했을까요?

상부상조하는 것이 무엇이란 말입니까? 그래도 신기한 것이 한국이라는 좁은 땅덩어리에 세계 각지의 종교가 섞여있어도 종교전쟁, 분쟁 같은 것이 그리 크게 눈에 띄지 않는다는 것이 놀랍습니다. 그것은 나름대로 무의식적으로라도 상부상조―공존을 말하고 있는 것은 아닐까요?

예로부터 조상 님들은 동물과 공존하며 살았습니다. 그 어느 것도 완벽할 수 없었기에 서로를 보완하며 살아왔던 것이지요. 그렇다보니 옛날이야기에 보면 동물과 인간사이의 은혜 갚는 이야기가 많습니다. 반대로 서로에게 저주를 내리는 이야기도 없지 않아있지만요.

은혜는 은혜로 갚고, 복수는 복수로 갚는다. 공존의 혜택을 저버린 인류는 과연 이 지구상에서 얼마나 더 살아갈 수 있을까요? 의식치 못하게 자연으로부터 수많은 은혜를 입으면서까지 자연을 파괴하는 행위를 하는 인류라…….

'땅끝의 저주'에는 작은 마을단위로의 이야기가 기록되어있지만. 글쎄요? 이런 이야기가 전 세계적인 것이 되어 동물들의 대 반란이 된다면 인류는 과연 살아남을 수 있을까요?

어디선가 한번쯤 들어본 듯한 마을 전설 같은 이야기. 이렇게 이번 감상의 기록을 종료하는 바입니다.

TEXT No. 0038

★