-

-

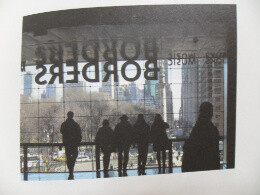

뉴욕, 비밀스러운 책의 도시 - 북원더러 서진의 뉴욕서점 순례기

서진 지음 / 푸른숲 / 2010년 5월

평점 :

품절

나에게 있어서 서점은 만남의 장소였는지도 모르겠다. 지금은 사라진 종로2가에 위치했던 종로서적의 입구는 언제나 사람들도 북적거렸다. 책을 사려는 사람들보다는 만남을 위한 약속장소로~~ 그러나 꼭 약속을 위한 장소는 아니었다. 약속시간보다 좀 일찍 나가서 새책코너을 둘러보고는 읽고 싶은 책 한 권을 손을 들고 나오기도 했는데, 그중 많이 선택된 책이 아마도 문고판이었을 것이다. 100권 이상 번호가 넘어가는 소형책자인 문고판을 한 권씩 사서 읽고 모으는 재미도 솔솔했으니까....

그리고, 학교앞에서 살 수 없는 대학교재를 사기 위해서는 무교동에 있는 전문 학술 서적을 파는 서점을 들리곤 했다. 지금은 이름도 잊혀진 서점이 되었지만.

그런데, 언제부턴가 생활속에 자리잡은 인터넷 서점. 베스트셀러에서 신간서적까지. 클릭만으로 내용까지 검색해 보고 카드결재까지.... 그리고, 다양한 정보까지 얻을 수 있으니 자연스럽게 서점에 갈 기회는 줄어들게 되었다. 아들 동화책에서부터 학습교재까지 사주던 동네 서점은 언제 사라졌는지도 모를 정도로 슬며시 자취를 감추어 버리고....

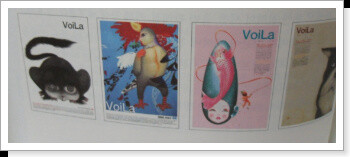

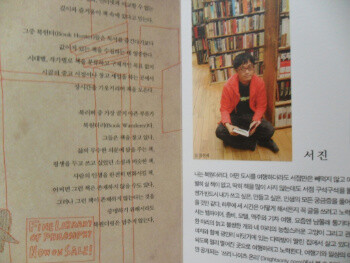

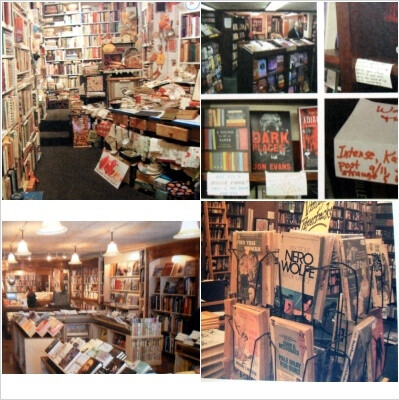

이런 서점에 대한 많은 이야기가 담긴 책이 '뉴욕 비밀스러운 책의 도시'이다. 간단하게 말하면, 한국이 아닌 북러버들의 성지라고 하는 뉴욕의 서점 순례기. 83+4일 동안 51개의 서점을 찾아다닌 이야기이다. 그러나, 내용은 그렇게 간단 명료하지는 않다. 북원더러의 뉴욕 서점 순례기라는 생각으로 읽기 시작하다가, 어느 순간 '아니, 여행에세이가 아니었어? 이 책의 장르가 소설?' 하는 생각을 하게 되었다. 이 책의 저자인 '서진'에 대해서는 아무런 정보가 없었다. 그가 소설가라고는 하지만, 이름조차 들어보지 못했었다. 그는 장편소설 '체리'와 연작소설 '하트모텔'을 자체 출판하였으나, 별로 팔리지 않았고, 3번째 소설인 '웰컴 투 더 언더그라운드'로 한겨레문학상을 수상하였다. 그러나 이 책도 그리 많은 사람들이 알고 있지는 않을 것같다. 그리고, 그는 인디 문화잡지 '보일라(VoiLa)'의 편집장을 지내며 30여 호의 잡지를 기획하였고, 2004년부터 현재까지 대안출판 프로젝트 ‘한페이지 단편소설’을 운영하면서 다수의 책을 만들었다. 그리고 문화웹진 〈나비〉의 편집위원으로도 활동하고 있다.

이런 서점에 대한 많은 이야기가 담긴 책이 '뉴욕 비밀스러운 책의 도시'이다. 간단하게 말하면, 한국이 아닌 북러버들의 성지라고 하는 뉴욕의 서점 순례기. 83+4일 동안 51개의 서점을 찾아다닌 이야기이다. 그러나, 내용은 그렇게 간단 명료하지는 않다. 북원더러의 뉴욕 서점 순례기라는 생각으로 읽기 시작하다가, 어느 순간 '아니, 여행에세이가 아니었어? 이 책의 장르가 소설?' 하는 생각을 하게 되었다. 이 책의 저자인 '서진'에 대해서는 아무런 정보가 없었다. 그가 소설가라고는 하지만, 이름조차 들어보지 못했었다. 그는 장편소설 '체리'와 연작소설 '하트모텔'을 자체 출판하였으나, 별로 팔리지 않았고, 3번째 소설인 '웰컴 투 더 언더그라운드'로 한겨레문학상을 수상하였다. 그러나 이 책도 그리 많은 사람들이 알고 있지는 않을 것같다. 그리고, 그는 인디 문화잡지 '보일라(VoiLa)'의 편집장을 지내며 30여 호의 잡지를 기획하였고, 2004년부터 현재까지 대안출판 프로젝트 ‘한페이지 단편소설’을 운영하면서 다수의 책을 만들었다. 그리고 문화웹진 〈나비〉의 편집위원으로도 활동하고 있다.

저자 소개를 읽어보니 평범하지는 않은, 어찌 보면 책과 관련되어 낭만적인 삶이라고 볼 수 있는 틀에 얽매이지 않는 삶을 살고 있다는 생각이 드는 사람이다. 그런데, 이름도, 그가 쓴 작품도 읽어 본 적은 없었지만, 이 책을 읽는 동안에 느낀 것은 문장력이 유연하다는 것이다.

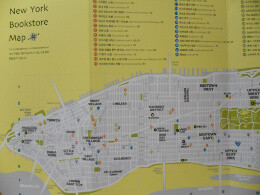

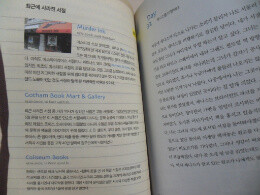

내가 이 책의 장르가 무엇일까 생각하게 된 것은 '뉴욕 비밀스러운 책의 도시'는 참 독특한 책이라는 것이다. 뉴욕하면 세계 경제의 중심지이기도 하지만, 엠파이어스테이트 빌딩, 록펠러센터, 링컨센터, 메트로 폴리탄 박물관, 센트럴 파크를 비롯하여 관광할 많은 곳이 있는데, 뉴욕의 서점가를 순례했다는 것이다. 그것도 이번이 처음이 아닌 4차례씩이나. 그가 서점에서 찾는 책은 '내가 쓰고 싶은, 만들고 싶은, 인생의 모든 궁금증을 풀어 줄 책'을 찾는 것이다. 뉴욕의 대형서점, 소형서점, 중고서점, 그리고 분야별로 특화된 서점들. 동화책, 추리소설, 희귀본,예술서적, 만화책, 슈퍼히어로물 전문 등등~~~ 그런데, 이렇게 특화된 서점중에 게이가 작가인 작품, 또는 그런 류의 작품들만을 취급하는 서점도 있다는 것이다. 그리고 서점들을 돌면서 만나는 사람과의 인터뷰 형식의 글도 함께 실려 있다.

그런데, 여기까지는 에세이 형식이지만, 이 책에는 3명의 주인공이 나온다. 북원더러인 이 책의 저자인 '서진', 그는 종이책을 좋아한다. 책이라는 물건 자체를 좋아한다. 책 냄새를 좋아한다. 그리고, 서점 순례를 통해 서점들이 사라지는 것을. 종이책이 사라져서 책장을 넘기는 것조차 미래에는 꿈같은 일이 될지도 모른다는 생각을 갖게 된다.

또 한사람, '로버트',서점가에서 만난 사람으로 60년대 서점가로 꽉 들어찼던 뉴욕을 그리워하며, 아직까지 뉴욕에 서점다운 서점이 남아 있어 죽을 때까지 뉴욕에 있겠다는 사람이다.

마지막, 제니스. 미래에서 온 여자, 책이 사라지는 것을 구하기 위해서 세상의 모든 책이 불탄다면 구하고 싶은 세 가지 책이 무엇인지를 묻고 그것의 리스트를 만들어서 세상의 모든 책이 불타더라도 구할 수 있게 하려고 한다. 바로 '궁극의 도서관'을 만드는 것이다. 이 세 명의 주인공은 쓰여지지 않은, 그러나, 쓰여진 책인 '도서관을 태우다'를 둘러싸고 과거와 현재, 그리고 미래를.... 시공간을 넘나들고 있다. 그리고, 뉴욕서점 순례를 바탕으로 하여 찾아간 서점을 자세하게 설명해 주고 그 서점의 종사자들과 이야기를 나누기도 하고, 그들에게 책 속에서 나오는 내용인 '세상의 모든 책이 불탄다면 구하고 싶은 세 가지 책이 무엇인가'를 물어보고 그에 대한 답을 실어 준다. 그 책들이 그들의 인생에 어떤 영향을 주었즌지도 함께 덧붙여서 물어보고 내용도 실어준다.

그러나, 이 책의 내용은 이런 내용외에 로버트와 제니스라는 가공의 인물과 서진이 소설속의 주인공이 되어 이야기를 이끌어나가듯이 픽션이 가미된다.

그러나, 이 책의 내용은 이런 내용외에 로버트와 제니스라는 가공의 인물과 서진이 소설속의 주인공이 되어 이야기를 이끌어나가듯이 픽션이 가미된다.

과거, 현재, 미래의 시공간을 초월한 이야기가 바로 픽션인 것이다. 여행기에 소설적 픽션까지. 서점 순례기, 소설, 인터뷰 기사까지 장르를 넘나드는 특색있는 이야기인 것이다.

그가 알려주고 싶은 뉴욕서점들의 정보와 함께, 그가 아쉬워 하는 것은 음악에서 CD가 슬며시 사라지듯이 인간이 만들어 낸 가장 인간적이고 문화적인 상품이라고 할 수 있는 종이책이 북리더의 등장으로 어느 순간에는 사라질 것이며, 이미 서점들은 사라지고 있음이 너무도 확연하게 보이는 것이다.

그리고, 또하나는 자신의 개인적인 이야기일지도 모르는 '도서관을 태우다'라는 소설을 쓰는 것에 대한 내용인데, 작가가 쓰는 글들은 자신의 이야기가 아닌, 모든 사람들의 이야기, 꾸며내려는 이야기가 아닌, 자신이 하고 있는 행동을 그대로 담는 것이 아닐까 하는 것은 'The My Sterious book shop'의 파트타임 할머니의 충고를 통해서 말하고 있는 것이다.

점점 사라져 가는 서점, 거기에 비례해서 편리하게 이용할 수 있는 인터넷 서점.

그러나, 어느 순간에는 종이책은 사라질지도 모를 일이고, 우리들은 편리한 문명의 이기인 전자책 리더를 손바닥위에 올려놓고 책을 읽게 될 것이다.

새 책을 받으면 갓 제본된 느낌의 빳빳한 책의 느낌, 그리고, 읽은 후에 책장에 오랫동안 꽂혀 있다가 어느날 문득 뽑아서 읽으려는 순간에 느껴지는 묵은 종이책의 냄새. 그런 것들이 사라질 날도 멀지 않았을까?

그러나, 나도 아직은 '서진'처럼 종이책이 좋다. 그리고, 책 냄새도......

어느땐가 뉴욕에 가게 된다면 이 책에 소개된 서점중에 몇 군데는 들려 보리라.

그리고, 그때는 '뉴욕 비밀스러운 책의 도시'를 다시 한 번 떠올려 보리라.