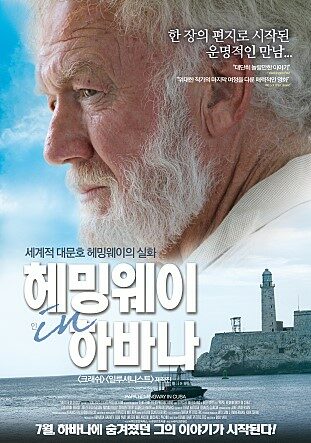

감독: 밥 야리

출연: 지오바니 리비시(에디 마이어스), 조엘리 리차드슨(헤밍웨이)

엉뚱하게도 이 영화를

보고 있으려니 예전에 보았던 영화 <일 포스티노>가 생각이 났다.

그것은 그 각각의

영화가 어느 특정 작가의 삶을 다루고 있고, 남미나 지중해의 강렬한 햇빛을 배경으로 하고 있으며, 어느 평범한 일반인이 각각 그들을 존경한다는 공통점을

발견했기 때문이리라.

헤밍웨이 역시 정치범

비슷하게 몰려 쿠바로 망명한 것이라면 네루다와도 비슷한 상황 아닌가? 단지 좀 다르면 <일 포스티노>가 조금 더 서정적이고 네루다는 고국인 칠레로

돌아가 수상직을 수락하지만, 헤밍웨이는 영화에서 표현은 안 됐지만 어째든 자살로 생을 마감했다는 것. 그리고 네루다는 자신의 연인에게 끝까지

부드럽고 정중했지만 헤밍웨이는 그의 네 번째 부인이던가? 싸우고 폭력적이다. 헤밍웨이가 여자에게 가혹했다는 건 이미 잘 알려진 사실.

그런데 지난 여름 <아버지는

살아 있다>란 책에 헤밍웨이의 생애에 대해 나왔는데 그게 헤밍웨이를 이해하는데 많은 도움을 주었다. 그는 어머니와 사이가 안 좋았다고

한다. 그런데 비해 아버지는 동경의 대상이었다고. 좀 특이하긴 했다. 보통 아들은 아버지와 사이가 안 좋던데 헤밍웨이는 그렇지 않았다는 것.

그리고 아버지가 권총으로 자살을 했는데, 그 역시 그렇다는 것. 일일이 다 열거할 수는 없지만 그는 직업이 기자였다는 것과 노벨 문학상 수상자란

명예만 빼면 그야말로 저주 받은 가문의 사람이었다는

것.

작가의 삶은 언제나 나의 관심

사항이었기 때문에 이 영화는 안 볼래야 안 볼 수가 없었다. 그런데 그런 가문의 이력 때문일까? 저 털북숭이 푸근한 인상 좋은 노인을 마냥

그렇게만 볼 수 없다는 게 좀 아쉬웠다. 끊임없이 사랑을 갈구했지만 끝내 진정한 사랑이 뭔지도 모르고 죽어간

것이 아쉽다.

배우가 좀 낮설다. 주인공 애드리언

스파크스란 배운데 배우 경력이 별로 없다. 하지만 저 정도면 헤밍웨이와 싱크로율이 높은 편이다. 연기도 나쁘지 않았다. 쿠바의 풍경과 음악이

어우러져 보기 좋았다. 아주 많이 재밌다거나 감동적인 건 아니지만 봐 줄만한

영화다.