아버지가 명예퇴직을 하셨다는 사실도 잊은 채, 집에 아무도 없는 줄 알고 헬로비너스의 노래를 목청껏 부르다 들켜, 나도 울고 아버지도 울고 아버지가 PC방이나 가라며 쥐여 주신 만 원짜리도 울었다. 그러던 어느 날 <topclass>라는 잡지사에서 글을 한번 써보라며 지면을 내준다고 제안을 해왔다. 고민이 됐다...아버지가 주는 돈 말고 내 돈으로 PC방을 가야겠다는 일념으로 그 제안을 흔쾌히 받아들였다. ㅡ쓸만한 인간

어제는 친구가 응모한 뮤지컬 티켓이 당첨되어 함께 다녀왔다. '셜록 홈즈 앤더슨가의 비밀' 친구는 100년 만이라며 좋아했는데 나는 1000년 만이라서 흥분했다. 내가 보고 싶은 공연은 늘 인기라서 엄두가 나지 않았었다. 그 돈이면 책이 몇 권이란 말인가... 그래서 그냥 생각날 때마다 검색만 하고 포기하길 반복. '파우스트'는 특히 아쉬웠다. 이럴 때마다 느낀다. 직장에 다니고 내가 돈을 번다면 이쯤은 고민거리도 아닐 텐데... 하는 아쉬움을. '쓸 만한 인간'을 펼쳤다가 이 대목을 읽고 또 뜨끔한다.

이 사람들도 다 직장인...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

아담과 에릭이라는 쌍둥이가 나오는데 1인 2역을 소화한 김우진이란 배우. 쓸데없이? 너무 잘생겼는데 격정적인

연기에 놀라고 오...노래에 또 놀랐다. 검색해 보니 역시나...가수 출신이었네. 배우 김지훈을 닮은 듯. 여성 햄릿도, 왓슨도 나왔으니까 여성 셜록도 언젠가 볼 수 있겠다.

대학로에 맛집을 하나 또 찾았다.

최근에 '상사에 대처하는 로멘틱한 자세'란 영화를 넷플릭스로 봤다. 직장 이야기라 부러워하면서. 하퍼와 찰리는 같은 건물에서 각각 다른 상사와 일하는 비서다. 두 사람의 상사 모두 워커 홀릭이고 업계에서 거물 인사지만 매사에 까다롭고 사적인 일도 비서에게 다 맡기고 있어서 혹사당하는 주인공 둘은 스트레스가 이만저만이 아니었다. 그런 와중에도 하퍼는 상사인 커스틴(루시 리우)을 존경하는데 커스틴이 스포츠 언론계에서 쌓아온 업적을 하퍼 역시 조금이나마 따르고 싶기 때문이었다. 그러나 바쁘다는 핑계로 정작 기사 기사 한 줄 직접 써보질 못했다는 사실은 늘 마음에 짐 처럼 남아 있었다. 찰리의 상사는 직업이 뭔지 기억이 나지 않는다. 걸핏하면 분노해서 물건을 던지질 않나 이혼한 아내를 잊지 못해 질투하곤 하는 인성 나쁘고 찌질한 사람으로 그려진다.

상사 둘을 야구장에 가게 하고 전광판에 찍히게 해 키스를 유도한 것도 주인공 두 사람.

아무튼 두 주인공은 각자 상사의 스케줄을 꾀고 있다는 걸 활용해 서로의 상사를 엮어주기로 결정한다. 그렇게 하면 자신들이 조금이나마 일찍 퇴근하는 자유를 얻을 수 있다고 생각한 거다. 이른 바 '시라노 연애 작전'을 통해서.

백인인 주인공 두 사람의 상사가 흑인과 아시아인이란 부분은 나름 참신했지만 그들이 심각한 워커 홀릭이고 성격이 괴팍하다는 점이 '연애를 하고 있지 않아서' 라는 전재를 깔고 있다는 점은 조금 신경이 쓰였다. 마침 내가 읽고 있는 책에서 이런 이상한 느낌이 드는 이유를 잘 설명해 주는 듯하다.

강제적 이성애는 사람들 대다수가 이성애자라는 믿음이 아니다. 이성애가 기본값이자 유일한 선택지라는 생각을 떠받치는 (이성 간의 사랑만이 생득적이며 여성에게는 사회.경제적 보호자로 남성이 필요하다는 식의)가정과 행동의 집합이다. 그래서 사람들은 이성애가 이렇게 널리 퍼진 게 오로지 이성애가 '자연스럽기'때문이라고 믿게 된다. 사실 리치가 썼듯 "이성애를 하나의 제도로 검토하지 못하는 것은 자본주의라는 경제 체제 혹은 인종주의라는 계급 체제가 신체적 폭력과 허위의식을 포함한 각종 힘으로 유지됨을 인정하지 못하는 것과 마찬가지"인데도 말이다.

물론 영화 후반부에 이런 억지스러운 연결이 잘못된 것임을 두 주인공이 받아들이고 수습하게 된다. 그리고 그 과정에서 둘은 사랑에 빠진다. 전형적인 줄거리지만 소소한 재미가 있었고 몇 가지 감동을 준 부분들이 기억에 남았다. 어찌어찌 회사에서 잘리고 집에서 빈둥거리며 폐인이 되다시피 한 하퍼. 좋은 기자가 되고 싶지만 정작 한 줄도 써보지 못한 자신을 한심하다고 여기고 있는데 절친이 한 마디 한다. '일단 쓰레기를 써!'라고. 어떻게 처음부터 멋진 글이 나오길 기대할 수가 있냐고. 뭐라도 쓰고 나서 고쳐 나가야 뭔가 되지 않겠느냐고 냉정하게 말해준다. 이 대목이 좋았다. 스스로 기대치를 너무 높이다 보면 결국 아무것도 하지 못하게 되는 경우가 있다. 게으름은 완벽주의에서 온다고 누가 말했었다. 내가 그런 편이다. 어쩌면 그런 식으로 자신을 과대평가하는 것은 아닌지. 고민해볼 일이다.

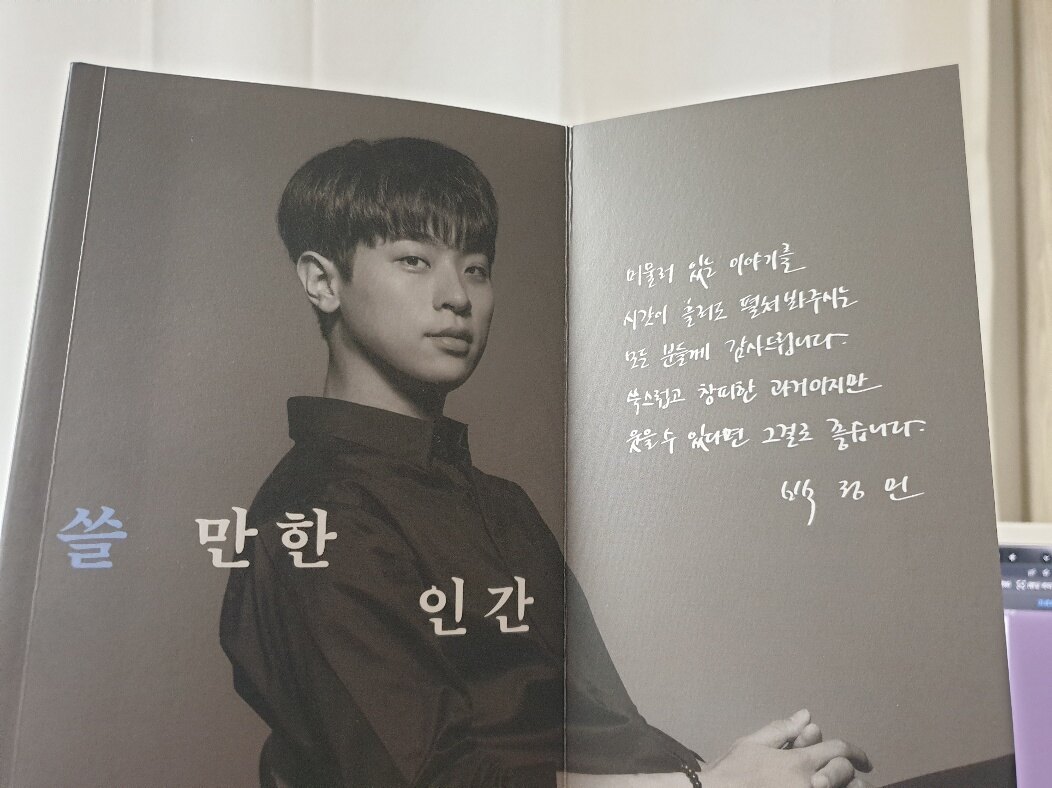

책 표지가 볼품없다고 생각했는데 펼치면 이렇게 짜잔...작가가 본인 얼굴 표지에 쓰는 건

좀 그랬는데 이 사람은 아무래도 배우니까. 흠