책이 지지리도 안 읽히는 요즘이다.

예전의 나였다면,

책이 안 읽히면 안 읽히는 걸로 스트레스 받고,

그걸 트집잡아 내 자신을 들볶았겠지만,

요즘은 중심에서 멀어질수록 밀도가 낮아지는 번짐 기법처럼,

밖으로 희미하게 흐트리고 지우려고 하고,

안의 것들만 온전히 모아 정수라며 응축시키려 든다.

이러한 것들도 일부러는 아니다.

안 읽히면 안 읽히는 대로 내버려둔다.

.

.

.

라고 쿨한척 어깨를 으쓱하고 말아야 하는데,

지름신이 강림하사 책은 대대적으로 들이고 말았다.

알라딘 굿즈인 예쁜 티셔츠가 탐나서...였다는 안 비밀이다, ㅋ~.

다섯 권의 책을 들였는데, 1등 공신은 김규항이다.

우리는 고독할 기회가 적기 때문에 외롭다

김규항 지음, 변정수 엮음 / 알마 / 2017년 7월

김규항은 내가 허물어지거나 무너지려 할 때마다 이렇게 저렇게 다잡아 준다.

그렇다고 살갑게 말을 건네거나 자상하게 위로하는 방식은 아니다.

그냥 어깨를 한번 툭 치거나,

신발코를 땅에다 문지르며 흙먼지를 일으키는 식으로 말이다.

별★종의 기원

박주민 지음, 이일규 엮음 /

유리창 / 2017년 6월

그리고,

박주민의 책은 처음인데,

우리 옆동네 지역구 국회의원이다.

'잡스'라는 텔레비전 프로에 나와서 활약하는 것을 보고 관심을 갖게 되었다.

다섯 권의 책을 들이는 마당이니,

적어도 다섯권은 방출시키려 열심히 읽었다.

내가 좋아하는 켄폴릿의 '20세기 3부작 시리즈'의 2번째 편인 '세계의 겨울' 두권이다.

세계의 겨울 1

켄 폴릿 지음, 남명성 옮김 / 문학동네 / 2016년 2월

세계의 겨울 2

켄 폴릿 지음, 남명성 옮김 / 문학동네 / 2016년 2월

전세계 1억 5천만 독자가 격찬했다는데,

부러워서...인정하기 싫어 버팅겨 보지만,

책을 펼쳐 몇 장을 읽기도 전에,

나도 거기에 숫자 1을 기꺼이 보탤 수밖에 없었다.

정말 좋았다.

역사의 소용돌이 속에서 다섯 가정이 이리저리 뒤얽혀가는데,

물론 얘기가 전개되고 펼쳐지려니까 그랬겠지만,

각 나라와 등장인물마다 나름대로 이념과 명분을 가지고 있는 게 설득력 있었다.

'거인들의 몰락'에 이은 두번째 단계여서,

거기서 주축이 되었던 주인공의 자식들이 전면으로 배치되는데,

십대 후반의 그들은 뭐, 지금의 나보다 성숙한 건 말할 것도 없거니와,

자신의 장래를 향해서도 분명하고 똑 부러진다.

거기다가 사랑에 있어서도 자기주도적이다.

어찌되었건 전 세계와 시대를 통틀어서 전쟁만큼 끔찍한 악행은 없고,

때문에 히틀러가 위악인 거겠지만,

세계사를 잘 모르는 나 같은 사람이 읽기에도,

전쟁은 물론이거니와 그의 만행은 너무 끔찍해서,

사람의 탈을 쓰고 어떻게 저럴 수가 있을까 싶었고,

인정하고 싶지 않았고,

그러다 보니 책장을 넘기기가 너무 힘들었다.

이 책은 물론 소설이지만,

소설 속의 내용보다 더한 내용들이 그 시대에 펼쳐졌다는걸 상기할 필요가 있겠고,

되풀이 되지 않도록 노력하여야 겠다.

책 속의 모드와 에설도 그렇고 데이지도 마찬가지로,

주인공이어서 그렇게 강한 자를 심어준 것이겠지만,

자기 삶을 주체적으로 이끌어나간 그녀들이 부러웠다기 보단,

나는 죽었다가 깨어나도 그럴 용기가 없다는 사실이 돌이켜 안타까웠다.

좋은 책이고 재미도 있지만,

3부를 마저 읽을 수 있을지 자신이 없다.

허영만 님의 식객 2부 3권도 읽었다.

허영만 식객 Ⅱ 전3권 완간세트

허영만 지음 / 시루 / 2014년 6월

1부는 다 읽지 못하고 띄엄 띄엄인 채로 2부를 읽어도 재미있었다.

설정을 그렇게 새서 그렇겠지만,

음식과 재료랑 관련된 부분은 직접 몸을 움직여서 재료를 구하고, 경험에 기초해서 탄탄했다.

'달래'라는 명명과 관련하여 '춥고 긴 겨울을 이겨낸 사람들의 마음을 달래준다고 해서 달래라 부른 게 아닐까?'(1권 136쪽)

같은 부분도 재미있었다.

감자를 소금이나 설탕이 아닌 된장에 찍어먹는것도 신기했다.

그냥 만화라고 가볍게 생각했는데,

이런 장면은 마음을 움직이기에 충분했다.

이런 부분도 그렇고,

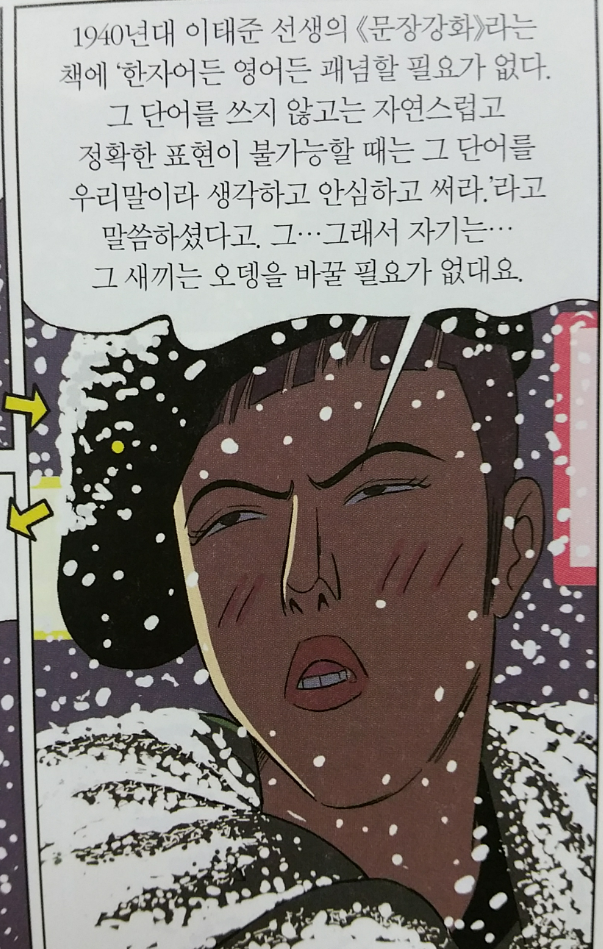

이태준의 문장강화를 인용한건 더할 나위가 없다.

난 그렇지 않아도 편식이 심한 편인데,

나이를 한살 더 먹을수록 먹고싶은게 점점 줄어든다.

새로운 맛집이라고 해도 찾아가보면 거기서 거기이고,

요리사의 자존심이라며 MSG를 잔뜩 넣거나 종잡을 수 없는 맛을 가지고 모르면 말을 말라며 횡포를 부린다.

가만히 생각해보니 내 입에 맞았던 움식은 맛있거나 근사한 음식이 아니었다.

어렸을때 먹었던 소박하지만 따뜻한 음식들이다.

오랜 기억 속에 묻혀있던 음식들.

추억을 돌이키고 그때로 소환하는 음식들.

그러고보면 사람의 기억력만큼 가변적이고 믿을게 못되는게 없고,

사람의 입맛처럼 따뜻한 추억과 강력한 케미를 이루는게 없다.

버리고 비우겠다고 설레발을 쳐도,

추억마저 버리고 비우면 남는게 없고,

바리바리 움켜쥐고 있다가 죽을 때 싸들고 갈 수 있는 것도 아니다.

그 중간쯤 어딘가에서 적당히 타협할 수 있었으면 좋겠다.

그런 의미에서,

쨍쨍한 6월의 어느날,

평상 깊숙히 뜨거운 볕이 들어오는 어느날,

누군가와 그렇게 무심히 앉아 찬밥에 물말아 한술 떠먹었으면 좋겠다

그걸 찬물에 물말아먹는 사랑이라고 물러야겠다.