-

-

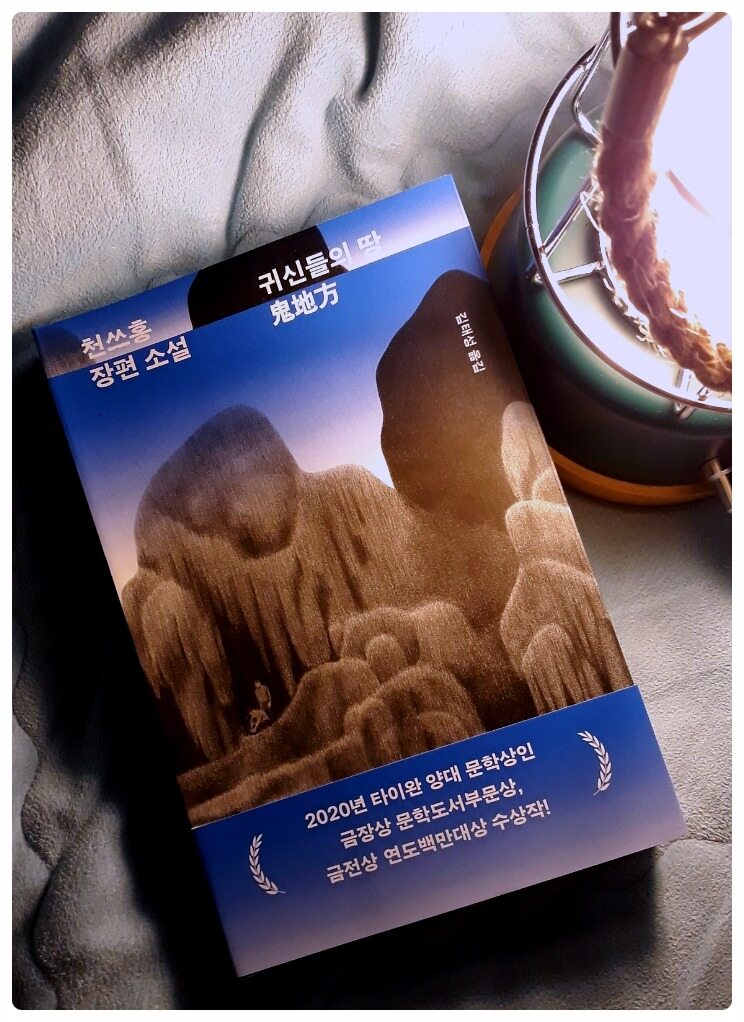

귀신들의 땅

천쓰홍 지음, 김태성 옮김 / 민음사 / 2023년 12월

평점 :

“이 작은 시골이 바로 그의 귀신들의 땅이었다. ‘귀신(鬼)’이라는 이름은 황량함을 가리킨다.”

한반도보다 더 덥고 더 습한 곳에 가지 않겠다는 결심을 하고 살았다. 습식 더위를 몸이 견디지를 못한다. 피부가 보호기능을 잃고 면역체계가 엉망으로 과민하게 날뛴다. 그래서 경험하지 못하고 알지 못하는 곳들과 것들이 많다.

친구들이 꼭 읽으라고 칭찬을 거듭해서 번역서 두 권을 사두었다. 하지만 낯선 배경의 이야기를 펼치는데 거의 일 년이 걸렸다. 첫 장을 읽으면서도 두려움이 컸다. 전혀 모르는 세계란 두려움과 긴장을 불러일으키니까.

“원래 지명은 장수를 기원하는 의미였는데 오히려 저주가 되었다. 지명이 현실이 된 것이다. ‘징(靖)’이라는 글자는 너무나 조용하다는 걸 의미했다.”

제목이 전하는 분위기도 있지만, 내용은 빼곡하게 짐작을 넘어선다. 삶과 죽음 그리고 귀신, 그중에서도 죽음과 귀신 이야기가 넘쳐난다. 귀신을 본 적도 만난 적도 없으니 무섭지는 않으나, 귀신을 먹이고 부르고 믿어야하는 이유들이 뭘 잘못 삼킨 듯 속을 쓰리게 한다.

“귀신은 두려워할 필요가 없었다. 가장 잔인한 것은 인간이었다.”

평생 귀신보다는 인간들이 무서웠다. 귀신은 아무 짓도 하지 않았다. 모든 나쁜 일들은 모두 인간들 짓이었지만, 여전히 ‘악귀’ 같은 인간이라며 귀신에 비유하곤 한다.

“죽인다고 해서 다 죽는 게 아니라는 걸 수메이는 분명하게 알고 있었다. 어떤 것도 소용이 없었다. (...) 이것이 그녀가 살아야 하는 가장 큰 동기였다. 살아 있어야 남편이 죽는 걸 볼 수 있었다.”

그러니까 악귀 같은 인간들, 그들에 휘말려 다른 종류의 잔인한 존재가 되거나 귀신이 된 인간들의 이야기가 가득하다. 낯설다고 느꼈지만, 얼핏 일가족의 이야기 같지만, 읽은 페이지가 늘어날수록, 이야기는 익숙한 어떤 고통과 확장된 역사와 사회의 문제들을 드러낸다.

“우리는 너를 안아 준 적이 없다. 너를 때리기만 했다.”

몰랐지만 그래서 천진하게 잔인했던 내 어린 시절의 여러 발화들이 생각나서 속은 점점 더 쓰려왔고, 역사와 형편을 몰라 타인을 불편하게 하고 속상하게 했을 대화들이 재생을 거듭하는 영상처럼 생생해졌다.

“엄마는 문맹이라 글을 읽을 줄 몰랐고 쓸 줄도 몰랐다. 그래서 말이 많아졌고, 쉬지 않고 말을 했다.”

세상엔 왜 이리 거대한 폭력이 생겨났고, 소멸되지 않는 태풍처럼 그 위세를 떨치고 있는 것일까. 누가 그 회오리에 에너지를 여태 공급하고 있는 걸까. 죽음으로 끝을 내지도 못하는 삶을 살다 귀신이 되는 삶들이 아프다.

“‘발전’을 외치는 것은 원래 있던 전통적인 것들이 모두 좋지 않고 열등하며 도태되거나 개량될 필요가 있다고 말하는 것과 다르지 않았다.”

스포일링을 피하시고, 이 작품 세계의 광장에 잘 도착해서 풍경을 마주할 때까지 지치지 말고 끝까지 읽어 나가시기를 바란다.