-

-

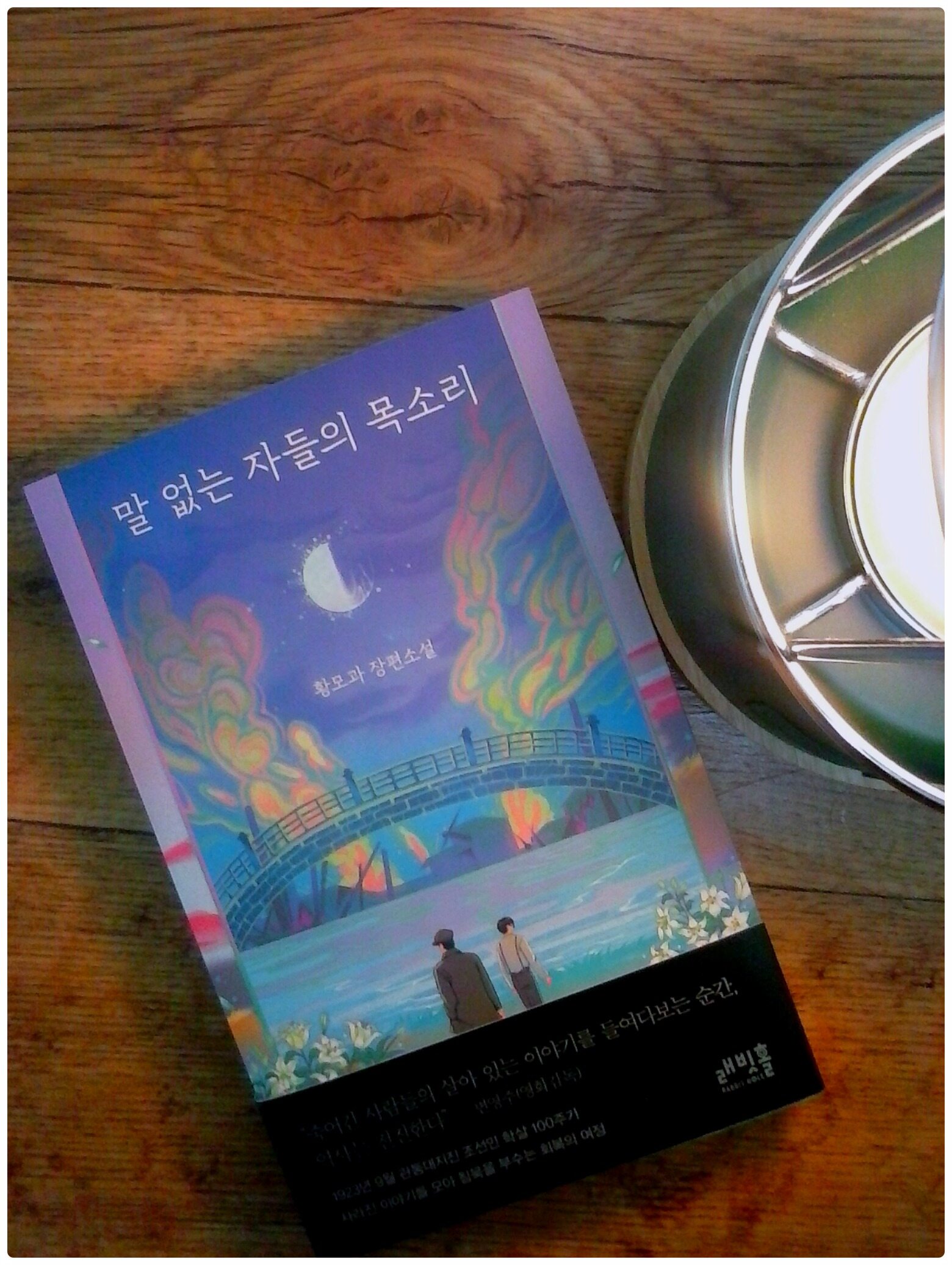

말 없는 자들의 목소리

황모과 지음 / 래빗홀 / 2023년 8월

평점 :

1923년 9월 1일 관동대지진, 올 해가 조선인 학살 100주기다. 교과서 기록, 중앙방재회 보고서, 대정부질문, 근거들이 있어도 관련 기록이 없어서 진상조사를 못한다는 국회 발언을 100년째인 올 해도 들었다.

https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=49951

<“역사를 바로 알자는 목소리를 반일로 매도해선 안 된다.” >

억울하게 학살당한 사람들이 수천 명이고, 현실에선 100년 동안 제자리지만, 황모과 작가님은 진실이 규명된 미래를 만들어 주셨으리라 픽션이 채워준 부분이 현실의 조각들을 이어줄 거라 기대한다.

죽인다고 끝이 아니라고, 부정과 거짓말은 다 들킨다고, 오래 걸려도 역사는 바로 써진다고. 국내에서 일어난 참사와 죽음도 외면하고, 망자를 모욕하고 유가족을 조롱하고, 이런 현실 속에 닮은 꼴 역사를 마주하는 일이 무덥다.

누구도 한 눈에 실체적 진실을 알 수는 없지만, 그렇기 때문에 진상을 철저하게 규명하는 일은 중요하다. 그 일은 방해받지 않아야 하고 왜곡되어선 안 된다. 안타깝게도 한 사건을 두고 입장을 달리하는 이들은 있게 마련이다. 그렇기 때문에 진실은 드러나야 한다. 그래야 공동체가 병들지 않고 유지된다.

물론 현실에선 늘 이익 계산을 하는 쪽이 빠르고 결속이 강하고 사회자본을 많이 가지고 있어 기세등등하다. SF의 장치를 사용해서, 과거의 시공간으로 투입하는 설정이 그래서 숨통이 트이는 설득력이다. 현실이 너무 갑갑하니까.

믿지 않는, 부정하는 쪽에서는 증폭된 기억(왜곡, 거짓, 과장)의 증거를 찾고, 진상을 규명하려는 쪽에서는 피해를 줄이고자 과거에 개입하는 선택을 해서 살해당한다. 이는 에러로 기록되고 투입된 이들은 기억이 모두 삭제된 채로 현실인 시작점으로 돌아오게 된다.

단단한 부정이 가느다란 증거나 증언으로 서서히 금이 가고 붕괴되듯이, 싱크놀로지 시스템 프로그램대로 시행되지 않은 틈이, 시공간보다 바꾸기 어려운 인간의 시선과 통찰을 바꿀 여지가 된다. 현실보다 더하거나 덜할 모든 장면이 거침없어서 참담하다. 당시의 동력이 두려움이었다면 지금은 뻔뻔함인가.

“증거를 가져오라는 사람일수록 진상을 알고도 외면하거나 보고 싶지 않은 사람들이 많다는 걸 민호는 경험적으로 잘 알고 있었다. 검증된 증거가 있어야만 증명된다면 100년쯤 지나 생존자들이 모두 사망하고 기억조차 희미해지면 민간인들을 참혹하게 학살한 일도 없던 일이 되리라는 기대 섞인 믿음과 닿아 있다. 모두의 기억이 퇴색되어 자신들의 죄악까지 희미해지길 원하는 것이다.”

문학은 잊혀진, 기록되지 못한, 삶과 죽음, 사연과 억울함, 아픔과 고통을 이렇게 생생하게 되살려주는 애도와 추모의 세계라는 걸 다시 절감한다. 죽어간 모든 이들의 삶이 아깝고 분해서 폭염에 피부가 욱신거리듯 마음이 아프다.

간절함과 치열함은 정말 역사를 바꿀 수 있을까. 그런 시대도 있었지만 여전히 그럴까. 무력과 무기력이 틈만 나면 그 틈을 파고든다. 과거는 바꿀 수 없다. 과거라는 건 존재하지 않기 때문이다. 다만 그 과거를 경험한 우리의 기억이 끈질기게 남아 있다. 그 과거도 지금 현재도 미래를 결정짓는 요인들이다.

그러니 학살은 학살이고 비극은 비극이었다고, 제대로 마주하고, 사과하고, 처벌하고, 상처를 치료하고, 최대한 잘 마무리해야 한다. 그렇지 않고 어디로 어떻게 걸어갈 것인가.

“다카야는 이번 생에도 목격했다. (...) 공권력이 작정하고 공문서를 소멸하는 것을, 생사 여부조차 확인할 수 없는 유족들이 영영 찾을 수 없도록 치밀하고 완벽하게 유해를 은닉하는 것을, 어린이들의 수기까지 꼼꼼하게 삭제하는 것을 보았다. 철저하게 기획된 은폐였다. 전부 똑똑히 지켜보았다.”