-

-

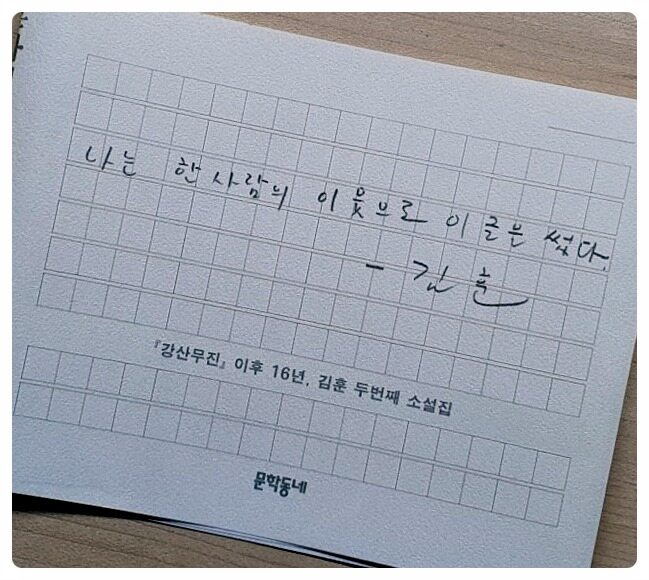

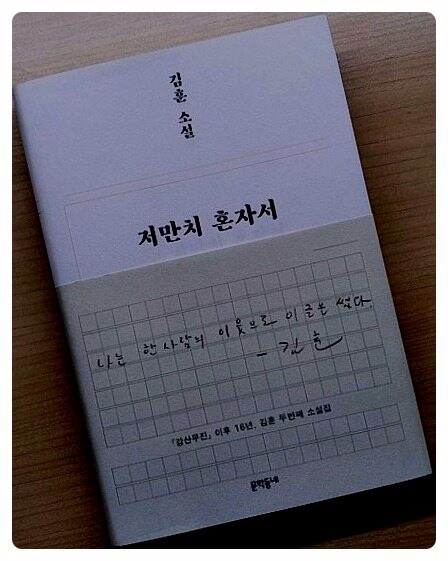

저만치 혼자서

김훈 지음 / 문학동네 / 2022년 5월

평점 :

📜

“등에 업은 젖먹이가 하루 만에 죽었다…

한뎃잠을 자고 나니 아이가 흘린 침이…

얼어 있었다…

꼬집어도 울지 않았다…

죽은 아이를 버릴 수가 없어서…

하루 종일 업고 다녔다…

죽운 아이가 마지막 오줌을 쌌다…

몸은 죽었는데도 오줌이 미지근했다……

고 할머니는 말했다…“

📜

“십년이 지나서 다시 읽어보니,

나의 이야기는 꿰맨 자리가 여기저기 드러나 있다.

간절한, 강력한, 따스한......

이 세 마디를 이겨낼 도리가 없다.

글은 삶을 온전히 감당하지 못한다.“

김훈

늘 참 힘들게 하는 작가... 적당히 저마다의 이유로 지친 이들을 위로하는 말랑말랑한 글이 넘쳐나는 시대에 꼭 이렇게... 현실을 들이미는 작가... 그리고 나는 떨치지 못하는 습관처럼 그의 글을 찾아 읽는다. 어쩔 수 없이 좋기 때문이다.

그러고 보면 나도 대책 없는 사랑에 빠진 적이 없는 것도 아니다. 이렇게 불편하도록 그대로인 것, 고달픈 것들을 들여다보는 이를 오래도 좋아하고 있으니. 그의 눈을 통해 언어로 건져낸 어둠을 천천히 만난다.

나 빼고는 다들 아는 것 같아 당황했던... 뇌가 섹시하다는 말은... 외부로 노출된 뇌, ‘눈’을 통해 그가 본 것들을 모른 척 할 수 없었던 이유였는지도 모르겠다. 술술 읽을 수는 없다. 운이 나쁘면 여러 번 통증이 느껴질 것이다. 피하고 싶은 모든 것이 다 담겨 있다. 상실, 소외, 노화, 죽음...

김훈 작가의 작품을 만나는 간격마다 내가 한 모든 언어들이 날렵하고 팔랑거리는 거짓이 된다. 연필로 쓴 글이니 나는 한 마디 저항도 할 수가 없다. 가볍게 살고 싶었어요...라는 고해 이외에는...

하루 종일 더웠고 해가 지고도 마음이 더웠다. 이런 날 가차 없이 서늘한 문장을 만난 건 생존을 위한 자구책이었다. 읽는 도중에 깊이 숨을 들이쉬는 법을 오랜만인 듯 기억해내었다. 문장에서 찬 기운이 들어온다. ‘제대로 보렴...’

📜

“그의 대패가 지나간 자리에서 나무의 무늬들이 피어나고 있을 것이었다.”

“꽃 한 송이는 죽음의 반대쪽에서 피는 것이 아니었으므로 꽃이 지는 것이 죽음은 아니었다.”

“제도가 사람을 가두고 조롱하는 모습을 나는 거기에서 보았다. 인간의 생존 본능을 자기 착취로 바꾸어버리는 거대한 힘이 작동되고 있었다.”

“나는 양신부가 꿈꾸었던 죽음 저편의 신생에 대해서는 쓰지 못했고 죽음의 문턱 앞에 모여서 서로 기대면서 두려워하고 또 받아들이는 사람들의 표정을 겨우 썼다.”

아무리 세월에 지나도 김훈 작가가 한국의 명사들만 노리는 바이러스에 감염되는 일은 없을 것이다. 사회 지도층이 되어 씹을 수 없는 말들을 내뱉는 슬픈 병... 그는 여전히 우리의 이웃이다.