-

-

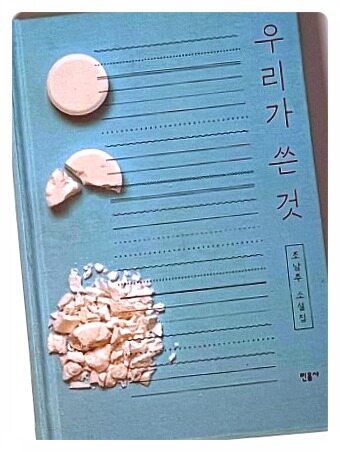

우리가 쓴 것

조남주 지음 / 민음사 / 2021년 6월

평점 :

평소 띠지를 벗겨내지 않는데 “주방 선반에서 약상자를 꺼냈다”라고 시작되는 책의 표지가 궁금해 확인해보았다. 이 약들은 어떤 효과가 있을까, 부서진 모양새는 무슨 뜻일까.

일상과 현실을 판판하게 깔아두고 별다른 손질 없이 보여 주는 조남주 작가의 작품들은 신기하게도 한계와 좌표를 동시에 드러낸다. 상냥하진 않지만 그래서 친절한 시선이자 엄격한 질문이다.

“나는 내 경험과 사유의 영역 밖에도 치열한 삶들이 있음을 안다고, 내 소설의 독자들도 언제나 내가 쓴 것 이상을 읽어 주고 있다고 쓴다.”

내게서 출발하는 관계의 대상으로 타인을 인식하다가 이런 책을 만나면 선 자리를 바꿔 서보자는 생각이 들기도 한다. 상대의 발자국 위에 내 발을 포개다 그곳에 담긴 뜨겁고 아픈 것들에 화들짝 놀라거나 날 것 그대로의 화를 흡수하기도 한다.

어느 때는 차분하게 상대의 아픈 속을 먼저 헤아리고 눈물을 보태는 경우도 있지만, 살면서 누구에게라도 뾰족하게 무감하게 뱉은 모든 말들이 날아들어 몸에 꽂히는 기분이 들 때도 있다.

내가 소리 내어 속상하고 억울한 것들 조목조목 원망할 수 있었을 때에도, 그런 목소리도 없이 미루고 포기한 상태로 여전히 타인을 돌보는 일을 멈출 수 없었던 존재들의 일상과 삶이 보인다.

“정애 씨가 가고 싶어 갔겠어? 돈은 없지, 할 수 있는 것도 없지, 돌아갈 친정도 없지, 애들은 둘이나 집에 있지. 근데 어떻게 해? 정애 씨 욕하지 마. 세상에 정애 씨 욕할 수 있는 사람 한 사람도 없어!”

욕 안 한다. 아플 뿐이다. 해줄 수 있는 게 별반 없어 속이 상하지만 느슨하더라도 놓치지 않는 연대를 이어가는 방법을 찾으면 좋겠다. 비대면 시절을 사느라 그런 마음은 점점 더 해시태그와 후원으로 간편 수렴되어 무람하다.

부디 그런 저런 것들이라도 누군가에게는 필요한 만큼의 온기가 될 수 있을까. 시간이 날 때 여유가 있을 때 우리는 서로의 동아줄을 조금씩이라도 수선해 두어야 하지 않을까.

결국 내가 내게 다시 물어야할 질문 역시 매번 조금 다르고도 같다. 여성으로 산다는 것, 나이가 든다는 것, 나이든 여성으로 살아간다는 것, 어떻게 살 것인가, 어떻게 살고 싶은가.

작가는 자신의 경험인 듯 아닌 듯한 이야기 속에서 "적의는 호의보다 훨씬 힘이 셌다"고 한다. 알지 못하는 누군가가 나를 멋대로 판단하고 비난을 넘어 존재를 추궁하고 살의에 가까운 적의를 내비친다면 그건 도대체 얼마나 거친 폭력일까 소스라친다.

그래서 10대에서 80대의 화자들의 목소리로 들려 준 이야기들이 재밌고 통쾌하고 슬프고 감정적이고 이성적이고 다 좋아서 그게 또 아프고 감사하다. 나는 딱히 이유를 설명할 수도 없는 문장들에 눈물을 줄줄 흘리며 읽었다.

스피드퀴즈처럼 진행되는 욕설과 지나쳐버리는 설명의 기회가 게임처럼 펼쳐지는 속도전의 삶에서 우리에게 글이 있다는 것, 읽고 쓴다는 것은 생존의 몸짓이다. 이 글을 썼으니 억울한 것들을 당장은 밝히지 못해도 더 살아갈 수 있다.

사실도 진실도 본질도 중요하지 않다는 괴성들이 지나가길 기다려 저주의 가시밭길을 빠져 나와 우리는 쓴다. 이 글이 누군가의 삶을 덜 아프게 가볍게 해주길 바라며 기록한다. 다른 더 좋은 방법이 없어서, 책은 오래되고 느리지만 힘을 다 잃은 것이 아니라서, 진짜 억울한 사람이 살아남는 방법은 이거 하나라서.