-

-

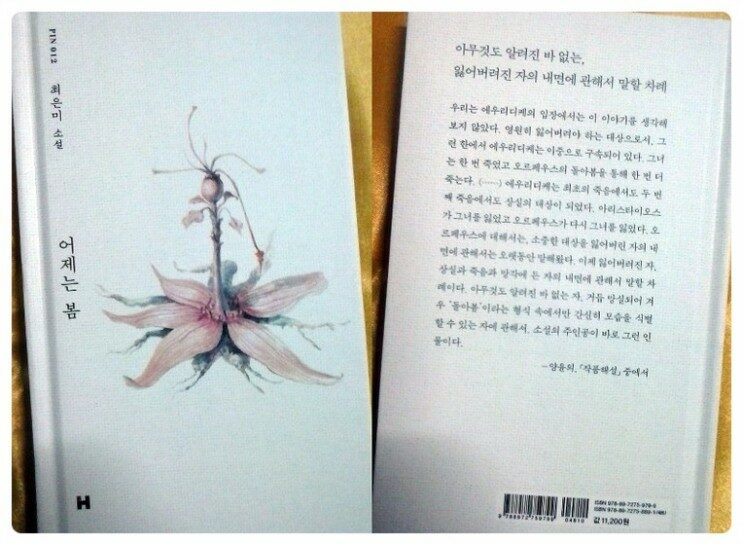

어제는 봄 ㅣ 현대문학 핀 시리즈 소설선 12

최은미 지음 / 현대문학 / 2019년 3월

평점 :

한여름 밤은 별 일 없어도 두근거리게 하는 힘이 있다. 모든 공간에 빠짐없이 들어찬 에너지들이 수군거리니 영향을 못 받기가 더 어렵다. 그렇게 여름밤에서 가을, 겨울로 지나는 시간을 좋아하는 나는, ‘봄’이 반갑지만은 않다.

새로운 곳, 새로운 사람들, 새로운 생활이 어수선하고 낯설고 부담스러워서도 싫고 봄이면 심해지는 알레르기는 더 싫고. 어쩌면 봄이 간절했던 건 판데믹 시절이 최고가 아니었다 싶다. 어서 기온이 올라가면 바이러스가 사라질 것이라 믿으며.

그렇게 나도 세상도 어수선하고 불안한 계절, 봄을 제목에 단 이 작품 속 이야기도 내내 동요하고 있다. 감정적이고, 예민하고 불안하고 그리고 설레는 것들. 주인공의 상황은 현실적으로 자리 잡고 뿌리 내리기에 몹시 어려운 상태이다.

“나는 10년째 병에 걸려 있었다. 청탁을 받지 못하는 등단작가라는 저주에, 아무도 나를 알아주지 않는다는 울분에, 장편소설만 당선되면 이 모든 게 한 방에 해결될 수 있으리라는 희망 고문에, 그리고 양주에.”

정서와 현실 중 어느 것이 더 불안정한지 엎치락거리는 이야기들에 이상하게 공감하며 읽는다. 내 공감을 기준으로 본다면 지극히 평범한 이야기 아닌가 싶다가도 문장에 따라 불안이 치솟으니 작가가 독자의 감정을 잡고 내려가는 힘은 무척 견고하다.

“내가 혼자서 가장 많이 하는 말은 ‘그래도’와 ‘아직은’ 이었다. 그래도 가리면 가려지는 것들이지 않은가. 그래도 아직은 살아있는 선들이 있지 않은가. 그래도 아직은 (...) 하지만 나는 안다. ‘아직은’ 이라고 말할 수 있는 날이 얼마 남지 않았다는 것을.”

‘나’ 정수진은 등단 작가이고, 이후 발표작이 없는 10년차 유령 작가이다. 아이가 10살이 될 때까지 글만 쓰고 있지만 나의 상태는 전업주부도 작가도 아니다. 글도 살림도 쉽지 않다. 엄마의 부정, 아빠의 갑작스런 죽음, 비밀을 폭로한 아줌마의 죽음, 소설 취재를 위해 만난 경사, 그리고 그에게 흔들리는 나.

“윤서방은 바람도 안 피우고 도박도 안 하며 술도 많이 안 먹고 나를 때리지도 않는다. 그런 남편한테 뭔가를 더 요구하면 나는 손쉽게 좋지 않은 여자가 될 수 있다.”

“그리고..... 사람이 죄 좀 짓고 살면 어때요.”

늘 자기 자신으로 살고 있다고 믿지만 자지 자신으로 사는 일은 쉽지 않다. 잃어버린 자신을 다시 더듬어 찾아가는 일은 힘들고 어렵고 기나긴 고역이다. 누구나 마음속에 함께 하는 상처 받은 아이, 자기 자신을 바로 보고, 상처든 트라우마든 인정해야만 벗어날 길도 찾을 수 있다.

결말을 두 번 더 읽고 ‘나’는 자신을 찾았음을 확인하고 크게 숨을 쉬었다. 7월 여름을 살고 있는 현실의 ‘나’의 고역이 남았다.