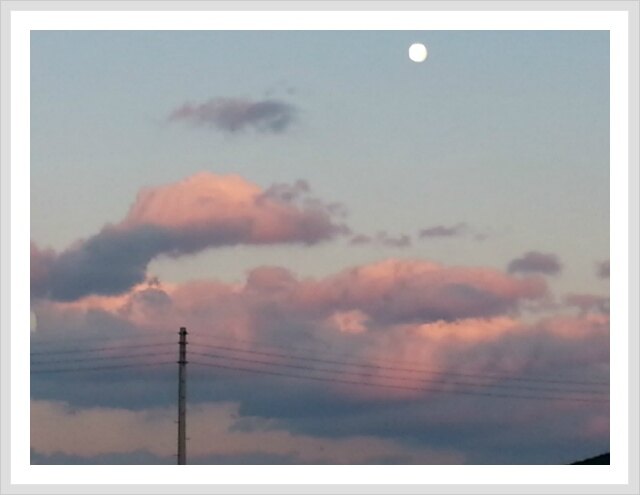

보름달

‘달 달 무슨 달 쟁반같이 둥근 달 어디어디 떴나 남산 위에 떴지.’

요즈음도 국어책에 이런 동요가 실려 있는지 모르겠다. 이른 저녁밥을 먹고 산책을 하다 보니 구름의 바다 위에 보름달이 떠 있다. 문득 시간의 켜 아득한 곳에 쟁여져 있던 장면이 떠올랐다.

내가 이 동요를 배울 때는 부산에서 살았다. 당시 쌀가게를 크게 하신 엄마 대신 집안 살림을 한 친척 언니가 있었는데 언니는 나를 데리고 마실을 다녔다. 굳이 나를 데리고 다닌 이유는 다 큰 처녀가 밤마실 가는 것을 아버지가 좋아하지 않으셨기 때문이었다.

언니는 밤마다 나를 꼬드겨서 아버지의 허락을 받아내게 했다. 언니가 놀러가는 곳에 가보면 언니 또래의 친구들이 있었고 비슷한 나이일 듯한 총각 몇이 수줍은 듯 앉아있었다. 나는 별로 재미가 없어서 집에 가자고 보채면 언니는 알사탕이나 종이봉지에 든 주스가루를 물에 타서 주며 나를 달랬다.

시간이 지나면 서먹했던 분위기가 사라지고 어느 사이 서로 짝을 맞춰 앉았다. 무엇이 그리 재미있는지 머리를 맞대고 소곤소곤 이야기를 하거나 간단한 게임들을 해서 진편이 내는 호떡이나 군고구마, 메밀묵을 먹곤 했다. 가끔은 어느 날 몇 시에 어디에서 만나 극장 구경을 가자고 약속을 잡기도 했다. 그렇게 밤 깊어가는 줄도 모르고 놀다보면 아버지가 허락한 시간이 훌쩍 지나있기 마련이었다.

잠 오는 눈을 비비며 언니의 손을 잡고 걸어오다 문득 고개를 들어보면 하늘에서 휘영청 보름달이 우리를 내려다보고 있었다. 나는 까닭 없이 보름달이 슬퍼보였다. 왜 그랬을까. 학교에서 이 동요를 배우면서도 슬픈 기분은 여전했다.

귀가 시간을 어긴 언니는 대문 앞에서 내게 등을 내밀었다. 업혀서 자는 척을 하라는 것이었다. 순순히 업히다가 한 번씩 심통을 부리면 언니는 집안 식구들 몰래 계란프라이를 해 주겠다거나 시장가는 길에 데리고 가서 머리핀을 하나 사주겠다며 나를 구슬렸다. 아버지께는 내가 잠들어버려서 늦게 왔다고 했다.

요즘 들어 그 시절이 그립다. 물질적인 풍요 속에서 남녀가 만나고 헤어지는 것이 아무렇지도 않은 시대를 살아가지만, 좁은 방에 고만고만한 처녀총각들이 앉아서 손 한 번 잡으려면 열 번도 더 만나야 하는 그 시절이 눈물 나도록 그립다.

아무리 친척 집이라고 해도 너무 가난하여서 입 하나 덜기 위해 우리 집에 온 언니도 말 못할 슬픔이 있었을 것이다. 그렇지만 내색하지 않고 활달하게 그 시절을 잘 건넜다. 편편한 사람을 만나 한평생 무리 없이 살아 이제 손주가 대학생인 할머니가 되었고, 극장가는 것을 아버지께 일러바친다고 가끔 심술을 부리던 어린 계집아이도 머리에 서리가 희끗한 세월 위에 서 있다.

우리의 인생이, 달이 한 번 그득해졌다가 스러져 가는 것이라면 내 삶은 이제 이울 일만 남았다. 그렇더라도 지난날들과 다를 바 없이 앞으로 디디고 갈 나날들 위에서도 여전히 만나게 될 고통이나 슬픔, 서러움 앞에 섰을 때 지금처럼 꺼내볼 한 장의 장면들이 많았으면 좋겠다. 그것이 따뜻한 손길이 되어 메마르고 고단한 마음을 쓰다듬고 갔으면 좋겠다.

나이를 먹는다는 것은 이런 것인가 보다. 세상을 한 바퀴 돌아서 오는 시간을 기다리는 것.