굥의 당선과 함께 온 인식과 사유의 겨울은 나의 일에도 지장을 주는 듯 매우 조용하기만 한 4월의 두 번째 주간을 맞고 있다. 기다리던 비가 가끔 오기는 하는데 봄의 끝에 오는 거라서 차가 더러워질 그 만큼만 오고 그치고 나서 바람만 심하게 불어 걷거나 뛰기에 나쁜 날씨만 올 뿐 비가 온 날의 싱그러움은 전혀 느낄 수 없다.

새로운 것이 없어도 늘 바쁜 것이 자영업자 11년차의 일상이라서 게으름을 피울 틈은 없다. 조금만 손을 놔버리면 금방 쌓여버리는 잡무를 보면서 잡초를 바라보는 농부의 마음이 아마도 이렇지 않을까 생각해본다. 아무리 한가하게 느껴지는, 좀 풀어져버리고 싶은 날이라도 가능하면 뭐라도 해야지 하는 심정으로 매일 풀을 뽑고 거름을 주고 땅을 파고 다듬는 그런 농부처럼 늘어지는 오후라도 머리를 쓰지 않지만 시간을 많이 써야 하는 일이라도 찾아서 하게 된다.

잘 모르지만 나이를 먹어가면서 재즈와 클래식을 많이 듣게 된다. 젊은 시절의 감성에서 확실히 멀어져가는 듯 어지간한 가요나 팝은 그다지 마음에 남지 못하는 걸 많이 느끼는데 세월에 따라 어쩔 수 없는 것 같다. 재즈와 클래식은 하지만 워낙 늦게 시작한 탓도 있고 해서 귀가 잘 안 트이는 것이다. 매우 적은 곡을 제외하고는 재즈든 클래식이든 연주자나 작곡가를 구부하지 못하고 곡의 이름을 외우는 것도 어렵기 때문에 이런 것도 어릴 때 귀를 단련하면 더 좋았을 것이란 생각을 하게 된다. 물론 어릴 때부터 재즈나 클래식을 아주 못 접해본 것은 아니지만 깊이 자주 듣지는 않았기에 역시 지금부터는 한계를 인정하고 즐기는 정도에서 만족하려고 한다. LP판을 구해서 듣는 것도 이미 값이 많이 올라간 지금은 공간과 함께 비용의 면에서 큰 호사라고 생각하기에 CD로 구해서 듣는 정도로도 다행이 아닌가 싶은데 이 책을 보면서, 정말 95% 정도는 완전히 다른 세상의 이야기처럼 느껴졌음에도 불구하고 중간에 아마존에 들어가 CD를 구했을 정도로 이 분야에 대한 호기심과 동경은 여전하다. 일일이 찾아보지는 못했고 여유도 없었지만 그 덕분에 마침 오늘은 번스타인의 피아노 컬렉션 (CD 11장), 생상의 Complete Symphonies (CD 3장), 글렌 굴드의 브람스, 그리고 클라라 하스킬의 1953년 리사이틀이 도착하는 소소한 즐거움을 맛보았다. 책을 읽을 때에는 재즈나 클래식을 틀어놓을 때가 종종 있는데 독서에 집중하는데 큰 도움을 주기도 하지만 다른 무엇보다 그 분위기에 푹 빠질 수 있기 때문에 좋다. 이런 책을 쓰게 될 일은 없겠지만 언젠가 모아놓은 것들을 즐길 수 있는 삶의 다음 단계에서의 내 모습을 그려본다. 심정적으로 힘든 하루가 이어지고 있는 4월, 이런 기분을 느끼는 날엔 그렇게 미래를 보면서 하루를 살아내는 것이다. 죽지 않는 이상 살아내야 하는 것이 삶이라는 그런 생각을 하곤 한다.

잘 쓰인 무협지는 상당히 즐거운 시간을 주는데 한국의 작품들 중에서는 아직은 좌백의 '생사박 (앞서 흑저라고 잘못 쓴)'. '대도오' 그리고 용대운의 '태극문'을 넘는 수준의 작품을 본 적은 없는 것 같다. '양각양' 또한 어느 정도의 재미를 주었지만 딱 기대했던 정도, 시간을 보낼 수 있었던 수준의, 그러니까 여러 번 볼 것 같지는 않은 그런 정도의 이야기였다. 어지간한 수준이면 돈이 되던 시절 쓴 작품을 조금 다듬어서 다시 냈다고 하니 내가 가늠하는 정도가 아주 틀린 것 같지는 않다.

글을 쓴다는 것, 특히 소설을 쓸 수 있다는 건 매우 대단한 일임은 분명하다. 요즘 내 마음이 당금 한국에서 일어나고 있는 일을 보면서 무협의 형식을 빌어서라도 통쾌하게 복수를 하고 싶어지기 때문에 더더욱 이런 능력이 부러울 수 밖에 없다. 현대판 동창이 주도하여 현대판 드레퓌스 사건을 만들어 냈고 이를 발판으로 내시들의 두목이 대권을 잡았으니 소설보다 더 소설같아 그야말로 기가 찰 일이 아니겠는가.

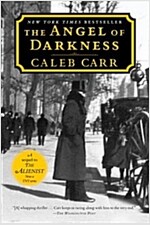

첫 번째 작품 'The Alienist'에서의 화자가 아닌 다른 등장인물을 화자로 내세운 관점의 변화는 신의 한수가 아니었을까 하는 생각이 들만큼 아주 신선하게 익숙한 이야기가 시작되는 부분에서 이미 이 책을 내려놓기가 어려웠다. 또다시 serial killer의 단서를 우연한 사건에서부터 따라가는데 단순한 serial killer의 문제에서 그치지 않고 19세기 말, 20세기 초 여성이 마주한 한계와 사회의 강요속에서 빚어진 왜곡된 현실의 비극을 보면서 많은 걸 생각해보게 된다. 현대의 여성이었다면 훨씬 던 많은 선택의 길이 있었을 것이고 어쩌면 이 비극적인 방향으로 인생이 풀리지 않았을 수도 있고, 어쩌면 현대의 여성이라서 더욱 진취적이고 적극적으로 사건의 발단이 되는 삶으로 들어었을 지도 모르는 일이지만, 작가가 의도한 바는 아마도 단순한 serial killer의 악이나 악에 이르는 길이 아닌 당시의 사회상에 대한 성찰이 들어있음이 꽤 명백하게 드러나는 것 같다. 세 번째 작품은 없으니 당분간은 이들의 활약은 여기에서 끝이 났고 나는 작가가 세 번째 작품을 빚기를 기다릴 뿐이다. 작가가 쓴 다른 작품들을 주문했으나 세 번째에 해당하는 작품은 아직 나오지 않고 있다.

작가의 다른 책들도 더 많이 번역되어 나왔으면 좋겠다. 지금은 아스라한 환상처럼 남아 있는 68의 혁명과 전후 일본의 젊은 세대로써 유럽에서 공부하고 살아가면서 다양한 작가와 작품 및 시대정신을 접하고 이런 '사유'의 산물 혹은 '사유'를 빚어낼 수 있는 좋은 재료와 어린 시절부터의 기억을 사물이나 사건, 장소 등의 매개를 통해 적절하게 조화시켜 만든 이런 에세이가 더 많이 보고 싶은 것이다. 아쉽게도 내가 구할 수 있었던 스가 아쓰코의 책은 모두 읽어버렸으니. 하지만 조금의 시간이 지나면 아마도 내 기억이 금방 바랠테니 그 즈음해서 다시 책을 꺼내 읽으면 되지 않을까? 이건 무슨 치매도 아닌데 책은 여러 번 읽어야만 머리에 남길 수 있는 상태가 되어버린 것도 이미 오래전부터의 일이라서 받아들여야 하는 것이다. 그래서 나이가 들면 다독보다는 정독과 숙독으로 오래 깊이 읽어나가는 사람들이 많은 것인지도, 나 역시 그러한 나이에 들어온지도 이미 오래인데 나만 모르거나 애써 부정하고 있는 것인지도 모르겠다.

뭔가 춥고 헐벗은 듯한 하루. 멀쩡하게 밥 잘먹고 하고 싶은걸 하면서 사는 내가 이런 기분이니 우크라이나, 아니 세상 곳곳의 전쟁과 테러로, 가난으로, 여타의 이유로 진짜로 헐벗고 굶주린 사람들은 어떤 마음일까. 조금은, 아주 조금만이라도 남을 생각하면서 살아야 하는데, 현실은 그렇지 못하니 이것이 또 양심의 가책에 의한 스트레스가 되는 때가 있다.

뭔가 먹먹하고 쓸쓸한 하루의 끝.