매년 NFL시즌과 함께 돌아오는 가을이 이번에도 어김없이 NFL오프닝과 함께 돌아왔다. 올 여름 중서부와 서부연안을 덮은 heat dome의 무더위는 피했지만 곳곳의 산불과 가뭄을 절절하게 느낀 여름을 넘긴 다행스러움과 작년의 가뭄 대신 이번 우기에는 비가 많이 오기를 바라는 설레임, 더 정확하게는 걱정이 앞선 두근거림, 그리고 남은 9-10-11-12월의 분발과 strong한 2021년의 finish를 바라는 마음, 그리고 무엇이 어떻든 재미를 느끼지 못하는 일상의 마음이 섞여 무척 복잡한 심경으로 시즌 첫 게임의 오프닝을 보고 있다.

극우세력이 망친 나라를 다시 정비하고 싸지른 똥을 치우다 임기를 마칠 것이 분명한 한국의 현 정부의 모습을 바이든의 행정부에서 다시 보게 될 것이라고는 아주 조금 예상하기는 했었지만 지금의 상황을 보면서 3년 후 트럼프 2.0 혹은 트럼프의 개량형을 보게 될 것 같아서 걱정을 넘어선 엄청난 스트레스를 받고 있다. 싸지른 똥에 더해 끊임없이 이걸 smear하는 듯한 공화당 (GOP)을 보면서 이들은 이제 GOP가 아닌 GQP가 되어버렸구나 싶어서 '보수'와 '우익'이란 것들이 더 이상 인간으로 보이지 않는다. 한국이나 미국이나 세계 어디서든 '극'이 붙은 인간들은 좌우를 넘어 문제가 있다고 보는 편이지만 보수를 잠식한 극우의 준동은 상상 이상이라서 언젠가 더 평화로운 곳으로 떠나야 한다는 생각을 많이 하는 요즘이다.

책읽기가 많이 부진했던 2021년은 그 중반부터 더욱 그런 경향이 심해졌는데 7월, 8월, 그리고 지금까지는 나아질 기미가 보이지 않는다. 긴 호흡으로 보면서 스트레스를 받지 않으려고 노력하고 있다. 사실 즐거움을 위한 것이니 너무 숫자에 연연할 필요는 없단 것을 알면서도 목표가 있다는 것도 그렇고 뭔가 거의 모든 것에서 재미를 느끼지 못하는 내 삶의 지금이 싫어서 그런 맘이 드는 것이다. 예전에도 종종 힘들었던 시간을 보내고 다시 좋아지는 것을 반복한 경험이 있기 때문에 이런 땐 그저 grind하는 수 밖에 없다는 걸 잘 알고 있다. 이렇게 기승전결을 이미 알고 있음에서 쌓인 세월의 무게를 느끼지 않을 도리가 없다.

훗날 대문호로 성장할 조짐은 평범한 나의 눈엔 보이지 않고, 거의 모든 작가가 그러했듯이 신변잡기와 자라온 날들을 토막으로 가볍게 가공해보는 습작의 시기를 본다. 작품보다 더 복잡하면 복잡했지 결코 떨어지지 않는 헤밍웨이의 삶의 궤적이 함께 조금씩 보이기도 하지만 이런 것들이 구체적으로 잘 엮어진 건 그가 이름을 떨치게 해준 유명한 작품들이 아닌가 한다. 유난히 '남성스러움'에 천착한 헤밍웨이의 인생관, 사냥, 전투, 모험에 대한 겉모습의 반전 같은 것이 살짝 느껴지기도 하는 그의 작품을 보면서 문득, 사실은 겁이 많고 wild하지도 못했고, 남성다움이 부족한 것이 그의 본모습이 아니었을까 하는 의심을 해봤다. 시대가 달랐다면 coming out을 했을지도 모를 일이다. 물론 그의 여성편력을 보면 퀴어보다는 그저 허세가 심했던 당시 남자들의 모습을 그대로 입고 다녔다고 보는 편이 더 맞을 것 같지만.

아무래도 내가 근거지로 삼고 있는 이곳 출신의 작가라서 스타인벡의 작품의 무대는 매우 익숙하다. 그 익숙함과 일전에 본 그의 박물관의 친숙함이 겹쳐서 꽤 좋아하는 작가가 되어버린 것 같다.

이번에 두 번째 완독이 된 이 책을 읽고 난 소감은 앞서와 그리 다르지 않다. 목적성을 잃은 투쟁은 투쟁 그 자체가 목적이 되어버린다는 것. 하지만 어떤 사람들에게는 투쟁이라는 그 목적 자체가 중요할 수도 있고 종종 이런 사람들이 시작한 투쟁이 퍼지면 다양한 이해를 가진 사람들이 참여하는 혁명이나 개혁으로 이어질 수 있다는 걸 생각하게 했다. 특히 고된 삶을 사는 사람들은 작은 일로도 행복할 수 있고 아주 사소한 계기로 체화된 체념이 분노가 되어 거대한 불이 될 수도 있는 것이니, 싸움은 어떤 형태로든 계속 되는 것이다. 그것이 급하게 우경화한 백인우월주의가 가미된 것이든, 급진좌파로 몰리는 경향이든 결과적으로 이런 것들은 사회가 안정되지 못하고 대다수가 안정적인 삶을 살지 못하는 환경으로 몰리는, 노동이 아닌 자본만이 더 큰 자본을 버는 지금의 정체기를 보면서 생각이 복잡해진다. 예나 지금이나 바뀐 건 많이 없고 나아진 만큼, 진보한 만큼 다른 방법으로 가진 걸 누리고 불공정한 사회를 계속 유지시키려는 사람은 계속 나온다.

어쩌다 보니 이 책도 repeat이다. 한 세 번째 읽는 것 같다. 이 시대의 일본에는 여러 가지로 감정이 많지만 한국의 근대문학에 영향을 많이 끼친 시대라서 관심을 버릴 수가 없다. 게다가 나쓰메 소세키는 그래도 당시 꽤 양심적인 지식인이었던 것으로 알고 있어 더더욱 큰 반감은 없다.

지금의 눈으로 보면 일본 또한 근대의 태동기였던 작가의 활동시기는 우리에겐 잃어버린 시절이 되어 버린 탓에 이런 책을 보면서 식민조선이 아닌 근대의 한국의 모습을 상상해보는 것이다.

작가의 주변과 환경을 들여다 보면서 문호의 삶은 이러했을 것이라는 생각과 이유를 알 수 없는 아련함을 다시 느꼈다.

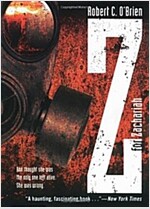

갑작스런 핵전쟁으로 세상이 끝장나버린 후, 미국의 어느 한 구석에서도 한 귀퉁이 같은 깊은 산골에 혼자 살아남은 소녀가 갑자기 나타난 다른 생존자 '남자'와 조우하면서 일이 시작된다. 과거를 알 수 없지만 꽤 많이 배운 듯한 이 남자는 사고로 인한 피폭으로 아파지고 병을 앓는 과정에서 점점 더 이상해진다.

이런 세상에서 갑자기 누군가가 나타났는데 그가 상대적으로 힘과 다른 면에서 나를 구속할 수 있는 수준이라면 반갑기보단 두려움을 느낄 것이다. 이런 세상은 따라서 매드맥스에서 보여준 지옥이 될 가능성이 훨씬 높다고 생각한다.

소녀는 점점 더 구속이 심해지는 남자를 피해다니고 몇 번의 위험을 겪은 후 그 남자를 죽일 수도, 함께 있을 수도 없음을 자각하게 되는데 여기서 남녀의 해결책이 갈리는 것 같다. 여자를 길들여 소유하려는 남자와 사실상 '적'이 되어버렸음에도 불구하고 그를 죽이지는 못하는 소녀를 보면서 어쩌면 inherent하게 남성성은 폭력성을 수반하는 것이 아닌가 하는 생각을 잠시 할 수 밖에 없었다. 아마 남녀의 문제라기 보다는 힘의 문제가 맞을 것 같다만.

게으른 책읽기라도 하나씩 이어가는 이상 희망은 있다. 또다시 주말이니 쉬면서 숨고르기를 해야 겠다.