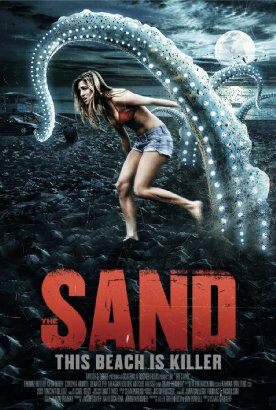

원제 - The Sand, 2015

감독 - 아이삭 가바에프

출연 - 미첼 무소, 헥터 데이비드 주니어, 제이미 케네디, 딘 가이어

한 무리의 학생들이 봄방학을 맞아 폐쇄된 해변에서 파티를 즐긴다. 몇몇은 모두의 휴대전화를 압수해 SNS에 기록을 남기지 않기로 하고, 또 일부는 어디선가 이상한 것을 주워온다. 다음날 아침, 여덟 명의 학생들이 눈을 뜬다. 그 중두 명이 모래사장에 발을 대자, 가느다란 머리카락 같은 촉수들이 솟아나와 그들을 모래 속으로 빨아들인다. 살아남은 여섯은 설마 전날 파티를 즐기던 다른 친구들이 다 그런 신세가 되었을지도 모른다는 불길한 예감에 휩싸인다. 이제 세 명은 자동차에, 두 명은 임시 전망대에 그리고 나머지 하나는 드럼통에 갇힌 채 구조를 기다린다. 하지만 아무도 오지 않고, 뜨거운 태양빛에 노출되어 지쳐가던 학생들은 탈출을 시도하는데…….

영화는 모래 속에 숨어있는 괴 생명체와 학생들의 신경전, 그리고 학생들의 얽히고설킨 연애관계가 묘한 긴장감을 유발시킨다는 계획이었던 것 같다. 하지만 아쉽게도 학생들의 삼각, 사각 관계는 긴장감을 주기보다는 그냥 그랬다. 언제나 긍정적으로 말하는 사람과 부정적으로 말하는 사람이 있으면, 누구에게 더 마음이 가겠는가? 그러니 연애 문제로 갈등이 심화될 분위기는 이미 사라졌다. 사실 목숨이 경각에 달렸는데 사랑다툼이 무슨 소용일까.

대신 뭐든지 잘 주워 먹는 괴 생명체와 학생들 사이의 대립은 갈수록 심각해졌다. 살, 뼈, 머리카락 급기야 옷감까지 먹어치우는 괴 생명체는 이제 나무라든지 타이어까지 먹겠노라 덤벼들었고, 학생들의 수는 점점 줄어들기만 했다. 음, 생각해보니 수영복에 달린 고무줄이나 후크까지 다 먹어치웠다. 못 먹는 게 없는 모양이다. 그래서일까? 처음에는 머리카락처럼 가느다랗기만 하던 촉수들이 나중에는 엄청 굵어졌다. 음, 뭐든지 골고루 다 잘 먹어야 튼튼해진다는 교훈을 주고 싶었나보다.

영화는 어설프다는 티가 팍팍 났다. 몇몇 배우들의 연기는 말할 것도 없고, 이야기의 흐름도 어딘지 모르게 어색하기 그지없었다. 특히 차에 머리 부딪혔다고 기절을 하는 장면은 하아……. 게다가 자동차 보닛 위에서 미끄러지지 않고 몇 시간 기절해 있다가 일어나는 것도 신기했다. 야, 쟤는 잘 때도 가만히 움직이지 않는구나. 역시 잠버릇이 좋아야 살아남을 확률이 높아지는군! 좋은 사실을 알았다. 그런데 마지막 부분에서 뭔가 있을 것 같았는데, 확실하게 보여주지 않아서 더 궁금해졌다. 왜 그 사람이 그런 표정을 지었을까? 사실 끝까지 살아남은 학생 중의 한 명은 다른 작품에서라면 죽을 만한 캐릭터였다. 원래 이런 재난 영화에서 자기 잘난 맛에 남을 무시하는 캐릭터는 중반 이후에 죽어나가는 게 정석이었으니까. 그런데 그런 인물이 다소 안 좋은 상황이지만 살아남았다? 이건 뭔가 있는 게 분명하다. 다만 감독이 안 보여줘서 그렇지.

배우들의 수영복 패션이 돋보이는 영화였다.