-

-

숨겨진 보물 사라진 도시

질케 브리 지음, 마르틴 하케 그림, 김경연 옮김 / 현암사 / 2019년 3월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

원제 - Verborgene Schatze, versunkene Welten

저자 – 질케 브리

그림 – 마르틴 하케

십 년이면 강산이 변한다는 말이 있다. 요즘은 몇 달만 지나도 거리가 휙휙 바뀌지만, 예전에는 과학기술이 그리 발달하지 않았기에 십 년이면 풍경이 바뀌기에, 충분했던 모양이다. 그러면 수천 년, 수만 년이라는 시간이 흐르면 환경은 얼마나 어떻게 바뀔까? 그리고 그렇게 된 상황에서, 과거의 흔적을 찾아낼 확률은 얼마나 있을까?

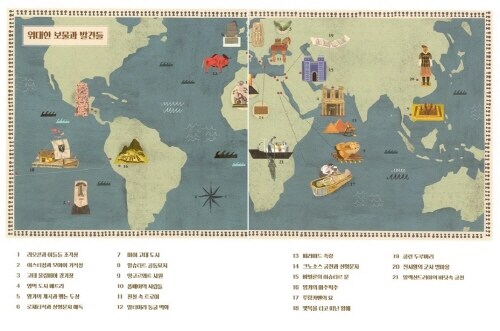

‘고고학’은 과거 우리 조상들이 남긴 유물이나 유적과 같은 물질 증거를 발견하고 그 상관관계를 통해 과거의 문화와 역사 그리고 생활 방법을 연구하는 학문이다. 따라서 이 학문은 과거의 흔적이 반드시 존재해야 한다. 하지만 위에서 말했듯이, 오랜 시간이 흐르면서 많은 것이 바뀌었기에 그런 유적이나 유물을 찾아내는 건 쉽지 않다. 때로는 우연히, 또는 계획적으로 사람들은 과거의 흔적을 발견해왔고, 이를 바탕으로 많은 연구가 이루어지고 있다. 이 책은, 그런 고고학적으로 엄청난 전환점을 준 고대 유적이나 유물의 발견 21가지에 대해 다루고 있다.

이 책의 목차는 유물이나 유적이 만들어졌다고 추정되는 시간순이 아니라, 그것이 발견된 순서를 따르고 있다.

그래서 초반에는 기록에만 남아있던 조각상 ‘라오콘’처럼 우연히 농부가 땅을 파다가 발견하는 예도 있었다. 그가 역사와 예술에 조예가 깊은 사람이어서 다행이었다. 또는 사람들이 고대인에 대해 잘 알지 못할 때라서, 발견된 유물이나 유적을 진짜라고 믿어주지 않을 때도 있었다. 선사 시대에 그 정도 수준의 예술이 존재했을 리 없다며 믿어주지 않던 ‘알타미라 동굴 벽화’처럼 말이다.

그러다 고고학이 학문으로 체계가 잡히고 사람들의 관심이 높아지면서, 점차 자본과 도구 그리고 기본 소양을 갖춘 사람들이 등장하기 시작했다. 전에 발굴되었던 곳을 지표로 삼거나 과거의 기록을 중심으로, 유적이 있을 거라 추측되는 곳을 찾아다닌 것이다. ‘고대 올림피아 경기장’이나 화산 폭발로 파묻힌 도시 ‘폼페이’ 그리고 신화에 나오는 지명으로만 여겼던 ‘트로이’의 발굴이 좋은 예이다. 그리고 최근에는 바닷속에 가라앉은 유적지를 과학기술의 도움으로 조사하는 단계까지 이르렀다고 한다.

물론 사람들이 다 자신이 찾아낸 것의 가치를 알아본 것은 아니다. 어떤 사람은 자신이 발굴한 현장에서 깨진 도자기 같은 것은 쓸모가 없다고 버리기도 하고, 이집트 같은 경우에는 피라미드를 마구 파헤치거나 도굴해서 헐값에 넘기는 사람들이 있기도 했다. 그 대목을 읽으면서, 우리나라에서 있었다는 사례가 떠올랐다. 놀이동산을 만들기 위해 땅을 파다가 유적이 나오자, 그걸 숨기고 쓰레기더미를 부어버렸다던가? 고대인들의 문화유산보다는 지금 당장 내 손에 들어올 땅값이 더 중요했던 모양이다. 죽은 사람은 잊고 산 사람은 살아야 한다는 말이 떠오르는 건 왜일까. 음, 우리나라보다 이집트 사람들이 더 나은 걸까? 우리는 쓰레기를 부어서 못쓰게 했지만, 적어도 이집트인들은 발굴해서 팔았으니까 말이다.

문득 우리가 죽은 다음에, 오랜 시간이 흘러 후손들이 땅에서 찾아낼 것은 과연 무엇일지 궁금해졌다. 휴대 전화나 컴퓨터의 잔해들? 비닐봉지나 플라스틱 제품들? 우리가 고대인들이 남긴 유물과 유적으로 그들의 삶을 추측해보는 것처럼, 후손들도 우리의 삶을 상상하고 연구할 것이다. 그러면 과연 그들은 우리의 삶을 어떻게 정의할지 궁금해졌다.