시가 내게로 왔다,

카테고리를 만들 때는 하루에 한 편 혹은 한 주일에 한 편이라도 좋은 시를 적어보자는 취지였는데

너어무 오랫동안 개점휴업인 카테고리로 방치되었다.ㅠ

새봄을 맞아,

공식적인 취업을 하지 않은 백수의 길로 접어들었으니 카테고리에 쌓인 먼지를 털어낸다.

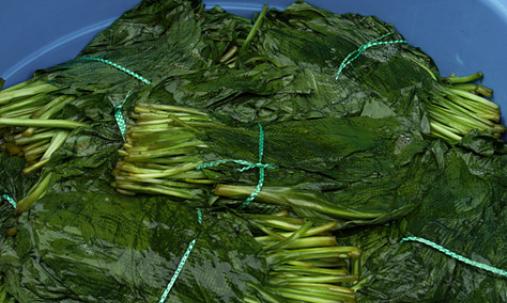

명이

요즘에는 별미의 나물이지만

예전에는 섬사람들 목숨을 잇게 해서

명이라 부른다는

울릉도 산마늘잎 장아찌

밥에 얹어 먹으며 문득

세상에는 참 잎도 많고

입도 많다는 것 생각하네

세상의 곳곳에서

기고 걷고 뛰고 날며

혹은 헤엄치며

하염없이 오물거리는 입들

과연 잎없이 입 벌릴 수 있을까 생각하네.

-최두석, 투구꽃 19쪽-

최두석 시인이 노래한 '명이'는 가난한 시대 생명을 이어준 귀한 풀이었나 보다.

명이는 산마늘이라 불리는데, 우리나라 지리산, 설악산, 울릉도의 숲 속이나 북부에서 자라는 다년생 초본이다. 울릉도 개척 당시에는 식량이 모자라 긴 겨울을 지나고 나면 굶주림에 시달리곤 했는데, 눈이 녹기 시작하면 모두 산에 올라 눈을 헤치고 명이를 캐어다 삶아먹고 끼니를 이었다. 이 나물을 먹고 생명을 이었다고 해서 ‘명이’라는 이름을 붙이게 되었다고 백과사전이 알려준다.^^

고깃집에 가면 명이를 먹을 수 있는데 값이 비싸다고 많이 주지는 않는다.

명줄을 이어주던 생존 차원이 아닌 별미로 찾는 귀하신 몸이라 대접도 다르다.

사람이나 동물이며 작은 벌레와 곤충들에게 스스로 먹거리가 되어주는 식물들~

시인의 노래처럼, 잎이 없고서야 어찌 입을 벌릴 수 있겠는가,

그저 감사히 먹고 힘을 내어 그 보시에 보답하는 삶으로 화답해야 하리라.

기억하나요?

최두석 시인이 노래한 '명이'를 먹던 날...

일명 부산오공주의 화려한 외출에서 술잔을 기울이며 언양불고기와 싸먹던 명이의 날, 2011년 6월 4일...

아래 사진 한가운데를 차지한 명이를 보며 시인의 노래를 음미하고, 우리의 추억도 떠올리는 행복한 봄날 오후~