-

-

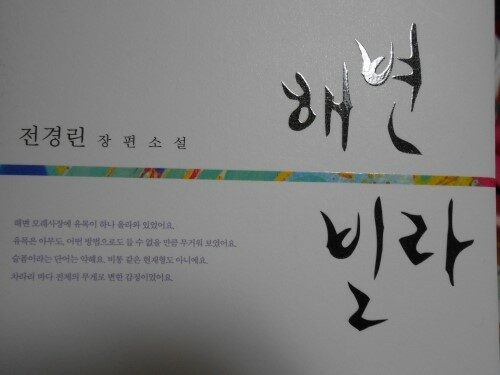

해변빌라

전경린 지음 / 자음과모음(이룸) / 2014년 10월

평점 :

절판

책 소개글을 읽기 전까지 유지의 생모가 누군지 몰랐다. 보통은 책 소개를 읽지만, 막상 읽어야 할때가 되면 읽는 동안 그글에 휘둘릴때가 있어서 읽지 않았다. 유지가 작은 고모를 닮았다는 이야기가 자주 나왔지만 큰일을 겪고 난 후유증인지, 전혀 눈치채지 못했다. 그래서 인지 약간 충격이었다. 눈치 더듬이가 어디에서 소실되어 버렸나 보다. 유지는 부모가 누군지 알지 못하고 고모부밑에서 자라다가 고모부가 병으로 돌아가시고 작은 고모와 함께 살게 된다. 그녀의 이름은 손이린이다.

유지는 학창시절때는 고모부가 아버지인 줄 알았다. 그저 막연하게. 그 누구도 자신의 태생에 대해서 아무런 말도 해주지 않았고 차마 물어볼 수가 없었다. 나(유지), 노부인, 이사경, 이린은 저녁 낚시를 간 이야기가 시작이였다. 네 사람이 무슨 관계였는지 궁금했다. 노부인이 죽고 나서 이사경마저 석달만에 사경을 헤매게 된다. 노부인은 이사경의 어머니시다. 사람이 갑작스럽게 다음날 볼 수 없다는 것이 얼마나 허망한 일인지 모르겠다. "다녀올께." 라는 말을 남기고 떠나버린 사람도 있고 사람은 올때는 알리고 오지만, 갈때는 그저 그렇게 가버리나 보다. 질문은 괄호안에 넣어 버리고 그렇게 유지와 이린은 살아왔다. 이린이 생모라는 사실을 알기전과 후는 다시 읽어 봐야 할 것 같다. 침묵이 가져다 준 의미를 알아체지 못했다.

그저 저절로 알아지는 진실이 있다는 것. 유지가 그토록 알고 싶어했던 생부의 소식은 어디에서도 알 수 없었다. 유지의 오해랄까, 착각이 불러 일으킨 묘한 일도 있었다. 이린은 약국을 하면서도 약을 불신하는 사람이였다. 자연치유를 배워가며 약은 멀리했다. 다행히도 주민 사람들에게는 약발이 잘 받아서인지 사람들은 꽤 이용하는 편이였다. 그녀의 소문은 무성했다. 남일 말하듯이 이야기하는 유지의 이야기덕분인지, 먼나라 사람 이야기인 줄만 알았다. 어쩌면 생모라는 사실을 알았기에 이성을 차갑게 유지했는지 모르겠다.

침묵이 가져다 주는 의미에 대해서 곰곰히 생각해보았다. 제발 침묵해줬으면 하는 사람들이 집에 방문하지 않았으면 좋겠다는 생각이 들었다. 사람들에게는 저마다 침묵할 수 없는 이유와 궁금한 것을 물어보지 않으면 돌 것 같은 유전자를 갖고 있다고 생각했다. (개인마다 다르지만) 사람은 저마다의 삶의 무게를 가지고 살아 가는 것 같다.

그러니 우리는 아는 법을 배워야 하는 것이 아니라, 알지 않고 견디는 법을 배워야 하는 것이 아닐까. 비록 내 본질이 뻥 뚫려 구멍이 나 있더라도 그 주위를 돌며 춤을 추는 것이 삶인 것이다. (192-193쪽) 그때 그때마다 무사히 넘겨낼 수 있는 힘이 필요하다. 가슴에 구멍이 뻥 뚫린다는 것이 그런 느낌일까 싶다. 처절하거나 우울하거나 기타 등등의 이야기는 짜증난다. 하지만 이 소설은 묘하게 덤덤하다. 읽는 동안 마음은 그 무엇보다 평온했던 것 같다. 그안에서 울고 웃고 외롭고 쓸쓸한 바람도 불었고 한가닥 희망을 가지고 기도도 했다.

<자음과 모음 카페에서 제공 받았습니다.>