-

-

동주와 빈센트 (하드커버 에디션) - 열두 개의 달 시화집 스페셜 ㅣ 열두 개의 달 시화집

윤동주 지음, 빈센트 반 고흐 그림 / 저녁달 / 2024년 5월

평점 :

시를 읽다가 그림을 보니, 더욱 생생한 느낌이 든다.

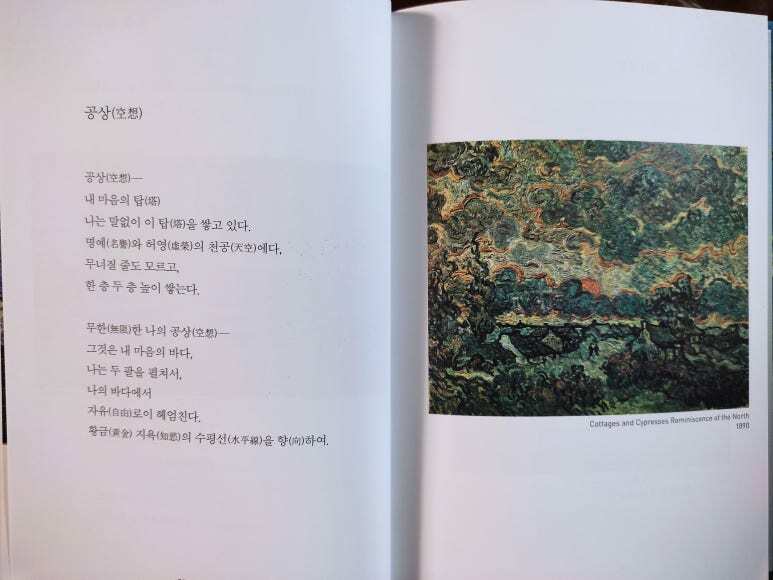

29년의 짧은 생애를 살다간 시인이자 독립운동가인 윤동주의 시와 고흐의 그림은 어딘가 닮은 점이 있다. 전설적인 문인과 화가의 만남이다. 시를 읽고 빈센트의 그림을 보며 비슷한 상황이나 느낌을 반영한 듯 보인다. 시를 보다 그림을 보고 다시 시를 읽어 본다. 빈센트 반 고흐는 10여 년 동안 900여 점의 그림들과 1,100여 점의 습작을 남겼다고 한다. 처음엔 10년 동안 그렇게 많은 작품을 그렸다는 것에 놀랐다. 예술가들마다 작품을 그리는 기간이 다르지만, 고흐가 그림을 얼마나 사랑했는지 알 것 같다.

별을 노래한 시인 윤동주

별을 그린 화가 빈센트 반 고흐

124편의 시와 129점의 그림 수록 (뒷장에서)

책 표지는 빈센트의 그림 '아몬드 나무'이다. 예전에 유명해지면서 생활 벽지로도 나오고 유명세를 떨쳤다. 윤동주의 시는 때론 암흑보다 더 깊은 어둠을 가지기도 하고 일상의 소소한 일상을 아득하게 추억처럼 펼쳐놓게 만들기도 한다. 어머니의 뒷모습, 동생의 얼굴, 주변 풍경들의 모습이 아련하게 느껴진다.

위로라는 시를 읽으며 아무것도 할 수 없어, 그저 거미줄을 헝클어버리는 것밖에, 웃음이 나면서도 그 상황이 서글퍼졌다. 거미줄에 걸린 신세가 나비가 아니라는 생각이 들어서였다. 시를 읽으며 편지나 일기를 읽어 내려가는 기분이다. 1945년 2월에 생을 마감한 윤동주 시인이 살아있어 조국의 독립을 지켜보았다면 어떠했을까라는 생각을 해보았다. 푸르른 하늘은 아른, 아른, 높기도 한데······ 이 밤을 하염없이 안개가 흐른다. 끝나지 않을 것만 같은 일제 시대의 참담함이 느껴졌다. 밤이 아무리 깊어도 아침이 밝아 온다. 하지만 그 아침이 언제쯤일지 알지 못하기에 그 고통은 헤아릴 수 없을듯 하다.

봄바람을 등진 초록빛 바다

쏟아질 듯 쏟아질 듯 위태롭다.

잔주름 치마폭의 두둥실거리는 물결은,

오스라질 듯 한끝 경쾌롭다. [풍경중에서 156쪽]

<사진출처 동주와 빈센트 / 글 윤동주 그림 빈센트 반 고흐 / 저녁달>

<출판사로부터 도서를 지원받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.>