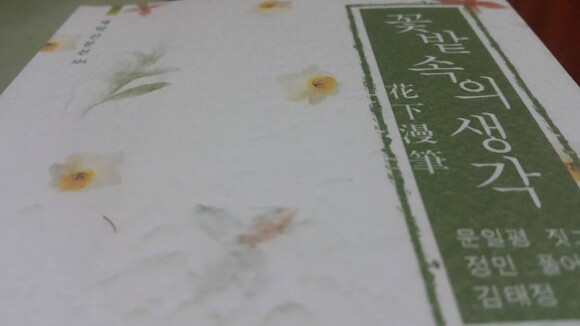

'꽃밭 속의 생각'

-문일평, 태학사

문일평文一平(1888~1939)은 일제강점기의 독립운동가이자 언론인이며 민족주의 사학자로, 호는 호암湖岩이다. 교육 활동과 일제 강점기 조선의 고서적, 역사에 대한 연구 등을 하였다. 그는 정인보, 안재홍과 함께 1930년대 조선학 운동을 주도한 역사학자이기도 하다.

이 책은 문일평 선생의 '화하만필花下漫筆'과 '사상史上에 나타난 꽃 이야기'를 정민 선생이 꽃에 따라 새롭게 배열하고 현대인이 쉽게 알아볼 수 있도록 엮은 책이다.

"매화, 배꽃, 진달래, 철쭉, 영산홍, 동백, 해당화, 살구꽃, 복사꽃, 장미, 작약, 연꽃, 나리꽃, 봉선화, 도라지꽃, 할미꽃, 박꽃, 접시꽃, 앵도화, 백일홍, 무궁화, 목련화, 사계화, 맨드라미, 능소화, 난화, 난초, 편화, 제비꽃, 모란꽃, 서향화, 치자, 해바라기, 수선화, 옥잠화, 금전화, 패랭이꽃, 추해당, 수구화, 양귀비, 국화, 나팔꽃"

위와같이 일상에서 자주 접할 수 있는 꽃에 대해 그 연원을 밝시고 꽃을 노래한 시와 시조 등을 중심으로 꽃의 이야기를 펼쳐간다. 그냥 보고 지나치는 꽃이 아니라 사람의 일상의 주변에 있으며 그 꽃을 바라보는 사람의 감정과 의지를 담은 문한작품을 함께 만날 수 있다.

곧 꽃 피는 봄이 시작된다. 그 꽃은 평범한 일상에 마음의 여유를 누릴 수 있는 기회를 준다. 문일평의 글 맛과 함께 꽃이 전하는 향기를 누려보자.