2006. 9. 24.

구릉과 자갈길, 덤불숲 사이를 한없이 달리는 것만 같았다. 일본제 사파리 차량은 덜컹거리면서도 케냐 수도 나이로비에서 탄자니아와 접한 암보셀리까지 이어지는 험한 길을 다섯 시간 동안 잘도 달렸다.

탄자니아로 넘어가는 국경마을 나망가에 잠시 멈춰 섰더니 마사이족 할머니가 조악한 팔찌 3개를 들고 와 강매 아닌 강매를 한다. 주름살이 깊이 팬 꼬부랑 할머니는 한국에서나 아프리카에서나, 얼굴색만 다를 뿐 같은 느낌으로 다가온다. 나망가를 지나 다시 한 시간, 덤불 사이 기린과 쿠두(영양의 일종)가 고개를 내밀더니 갑자기 관목 숲이 사라지고 새하얀 너른 땅이 보였다. 들소의 한 종류인 누와 얼룩말이 풀을 찾아다니는 그 곳은, `동물의 왕국'에서 보던 아프리카의 초원과는 사뭇 달랐다. 눈이 번쩍 뜨이게 하는 저 흰 땅은 대체 뭐란 말인가.

그곳이 암보셀리(Amboseli)였다. 케냐 남서쪽 나이로비에서 250㎞ 떨어진 암보셀리는 유명한 킬리만자로(이 산은 탄자니아 영토에 있다)를 배경으로 펼쳐진 국립공원이다. 면적 390㎢, 1974년 문을 열었다. 케냐에서는 마사이마라와 함께 가장 유명한 관광지 중의 하나다.

한국에서는 아직 아프리카여행이 활성화돼 있지 않지만 유럽인들에게 케냐는 천혜의 관광지로 이름 높다. 동아프리카 최대 항구도시 뭄바사가 있는 동쪽 해안은 이슬람 주민들이 많아 치안이 좋고 번화하다. 기업들과 국제기구들의 거점도시인 나이로비가 있는 중부는 해발고도 1000∼1300m의 고원지대다. 내륙의 거대한 협곡, `그레이트 리프트 밸리(Great Rift Valley)'를 사이에 두고 케냐의 동쪽과 서쪽에는 모두 고원이 자리하고 있다.

바다, 호수(빅토리아호), 사막, 화산, 고원. 관광가이드북에 나와 있듯, 케냐는 `지구의 축소판'이다. 열대에서 고원지대 한랭기후, 사막의 건조기후와 바닷가 지중해성 기후까지 다양한 기후변화를 실감할 수 있는 곳이기도 하다. 적도에 걸쳐 있지만 주요 도시들은 해발고도가 높아 청량하다. 한국 교민의 말을 빌자면 "언제나 애국가 3절인(가을 하늘 공활한데 높고 구름없는)" 곳이 바로 나이로비다.

탄자니아 접경 희디흰 너른 땅 암보셀리는 마사이 부족의 언어로 마른 먼지, 혹은 먼지가 이는 땅을 뜻한다. 킬리만자로에서 수만년전 쏟아져내려온 용암과 화산석들이 암보셀리의 먼지를 만들었다. 해마다 4∼6월 우기에는 수심 1m 정도의 넓은 호수가 되어 동물과 사람들을 먹여 살리고, 그 나머지 연중 대부분에 해당되는 건기에는 사막과 반사막성 초원으로 변한다.

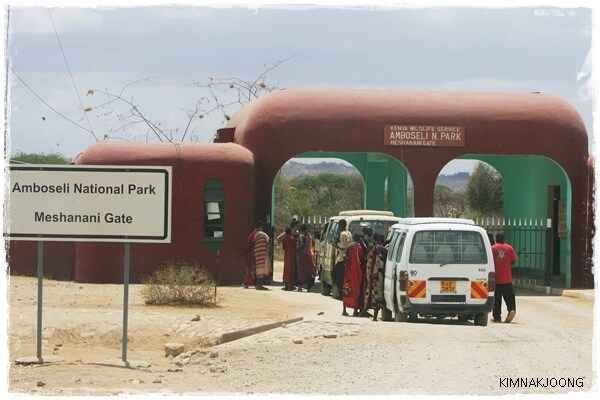

국립공원에 들어가려 메샤나니 게이트를 통과하는데 목걸이와 팔찌 따위를 팔러 온 마사이 소녀들의 호객행위가 거칠었다. 문을 지나고 몇 분 만에 자동차는 먼지를 일으키며 마른 호수 바닥을 달리고 있었다. 드넓은 흰 들판 곳곳에 먼지기둥들이 솟아올라가고 있었다.

얼룩말보다, 누 떼보다 더 눈길을 끄는 것은 여기저기 눈을 가리는 흰 기둥들이다. 넓은 평지가 만들어내는 공기의 흐름은 이곳저곳에서 회오리바람을 형성해 기둥을 쌓아올린다. 그 아래는 신기루다. 눈을 돌리면 곳곳에 물웅덩이들, 호수들이 보였다. 신기루 위로 모래바람이 솟구쳐 오르는 모습은 너무 초현실적이어서 내가 있는 곳이 어디인가 싶었다. 신기루가 아닌 것은 모래기둥과 얼룩말들뿐이었다.

나이로비에서 암보셀리 가는 길

암보셀리 국립공원 입구

저렇게 흙먼지가 회오리바람이 되어 하늘로 올라가요

우스꽝스럽게 앞가르마를 타고 있는 버팔로들.

암보셀리의 롯지. 이쁘지요? 실은 전기도 없어 자가발전 해야 하는 곳이랍니다;;

암보셀리에는 4곳의 롯지(호텔)가 있다. 곳곳에 코끼리 똥, 가시 많은 아카시아 울타리로 둘러쳐진 리조트다. 우리나라 야산에 많이 있는 나무는 중남미 원산인 `아까시'이고, 진짜 `아카시아'는 아프리카가 고향이다. 케냐에는 어딜 가건 아카시아가 있었다. 우산처럼 윗부분이 넓은 엄브렐라 아카시아, 줄기가 노란 옐로 아카시아. 삐죽삐죽한 아카시아 울타리를 짓밟아놓은 건 코끼리들이다. 납작납작한 방갈로들이 늘어서있는 롯지 한 곳에 짐을 풀었다.

명색이 호텔이지만 암보셀리 롯지의 객실에 전화나 TV 같은 문명의 이기는 없다. 유럽과 일본 등지에서 온 관광객들이 객실을 메우고 있으나 사실 이 곳은 전기도 들어오지 않는 오지다. 호텔 측에서는 매일 서너 시간씩 시간을 정해놓고 기름을 태워 발전기를 돌린다. 웨이크업 콜을 신청하면 새벽에 직원이 방갈로 앞으로 와서 문을 두드리며 "일어나라"고 외친다. 더듬더듬 문을 열고 새벽별을 보면서 팁을 건네면 너무나도 인간적인 웨이크업 콜 절차는 그걸로 끝.

한밤중 암보셀리의 캄캄한 밤하늘을 보았다. 은하수, 은하수, 그 은하수를 보는 것은 처음이었다. 그 순간을 어떻게 표현할 수 있을까. 어떻게 말로, 글로 은하수를 그려낼 수 있을까. 하늘에 레이저빔을 쏘아올린 것처럼 은하수가 펼쳐져 있다. 그래서 저것을 물(은하수)이라 하고 내(미리내)라 하고 영어로는 밀키 웨이라 부르는구나. 길바닥에 작은 램프만 켜져 있는 깜깜한 세상은 그야말로 별천지였다. 한국에서, 혹은 그 어느 개발된 나라에서 저런 은하수를 볼 수는 없을 것이었다. 이 순간은 영원히 잊지 못하리라, 가슴에 새기고 하늘만 올려다보았다. 새카만 하늘 한가운데 흰 강물이 흐르고 있었다.

**

그 은하수를 보고 너무나도 감동하여... 사진 찍는 선배에게 꼭 찍어달라고 부탁했어요. 그런데 찍을 수가 없다더군요, 장시간 노출로 궤적을 그리는 거라면 몰라도. 마구마구 조르니깐 선배가 사진을 찍어서 보여줬는데... 먹통으로 나온 것을 결국 눈으로 확인하고;; 포기했지요.