아닌데요

1

가끔은 조금 유치해져 보는 것도 좋지 않을까. 닫아놓은 창문을 닫힌 창문이라고 적으며 숨겨진 주어 뒤에 숨기보다는. 울어달라고 애를 쓰는 장면들 앞에서 선선히 울어주고, 웃어달라고 부탁하는 말들을 만나면 가짜라도 좋으니 한 번 크게 웃어보는 거, 그리 나쁜 일도 아니지 않을까. 먼저 울다가 내 안에 묵혀놓은 슬픔과 오랜만에 마주 앉아 크게 한 번 울게 되기도 하고, 먼저 웃으며 마중 나간 길에서 소리 없이 커다란 진짜 웃음과 맞닥뜨리기도 하는 그런, 믿을 수 없는 인과의 방향을 가끔은 믿어보는 것도 그리 손해나는 일은 아니지 않을까. 졌다고 생각하지 말고, 다섯 살 조카 애가 손가락으로 빵야빵야 쏜 총에 맞아 열심히 죽어가는 삼촌의 마음으로, 고통스러워하는 표정 속에 감춘다고 감췄지만 참을 수 없이 올라가는 입꼬리의 마음으로.

사랑을 공부하는 일에 인색한 마음을 들고서, 하찮고 사사로워 관두겠다는 표정으로 애써 가려놓은 부끄러움을 가지고서, 사람이 가면 또 얼마나 멀리 갈 수 있을까,

2

라는 생각이 아침에 눈 뜨자마자 든 것이다. 정말이지 잠을 반쯤 깬 상태에서 유치해져 보자…… 이게 뭐지 꿈인가 싶은 중에 울어주고 웃어주자…… 아, 뭐야 벌써 아침인가 하며 기지개를 펴면서 빵야빵야…….

그래서 커피머신을 눌러놓고 컴퓨터 앞에 앉아 눈을 비비며 1을 쓴 것이다. 저게 뭐 대단한 것도 아니며 누구나 한 번쯤 해보는 평범한 생각일 뿐이지만, 정말이지 먹고 자는 것 말고 딱히 하는 게 없는 요즘에는 저런 진부한 말이라도 떠올라주는 것 자체가 감지덕지다. 저런 거라도 없음 알라딘 접게 생겼어…….

3

1을 써놓고 도서관에 다녀왔다. 일단 단톡방에 이러다 걷는 법을 까먹겠다고 푸념해놓고 길을 나섰다. 길은 은행잎과 은행잎 사이로 짓이겨진 은행알들로 흥건해서 마치 은행나무 위를 걷는 것 같은 기분으로 걸었다. 요즘은 양털이 대세라는 것도 알게 되었다. 돌아오는 길에, 고등학교 시절 함께 농구 몇 번 했던 동창과 꼭 닮은 사람이 SUV 조수석 문을 열고 뭔가를 꺼내고 있었다. 고개를 돌리면 젊은 부부의 손 잡고 걷는 뒷모습이 언덕 너머로 사라졌다. 어쩐지 아련해져서, 손에 쥔 책을 덮고 멈춰 서 잠깐 하늘을 올려다보았다. 옥상 위의 하늘과는 또 조금 달랐다. 좋기도 했다.

4

알고 보니 이 도서관에는 ‘얼리 버드’라는 제도가 있었다. 9시에서 13시 사이에 오면 10권까지 대출이 가능해지는 것. 신나서 주섬주섬 담고 보니까, 외국 작가가 쓴 작은 판형의 에세이 하나, 그에 못지 않게 조그만 한국 작가의 소설 하나, 나머지 여덟 권은 전부 과학책 수학책 뭐 이런 것들인데, 어찌 된 영문인지 하나같이 제목에 ‘나의 첫 ㅇㅇㅇ’이랄지, ‘어서와, ㅇㅇㅇ은 처음이지’ 같은 구절을 달고 있는 귀요미 책들 뿐이다.

하지만 미안합니다, 나, 실은 처음이 아니에요…….

5

성의 역사 원 페이퍼 원 챕터가 커밍 쑨입니다. 여러분, 우리 진짜 힘내자…….

--- 읽은 ---

211. 돈지랄의 기쁨과 슬픔

신예희 지음 / 드렁큰에디터 / 2020

‘고렴이’라는 단어가 있다는 걸 처음 알았다. 소비가 워낙 빠르게 휙휙 지나가는 녀석이라 그런가, 소비하는 사람들의 언어는 누구보다 발빠른 것 같다. 글쓴이는 위트가 있고 이야기는 재미가 있지만, 소비를 둘러싼 경험을 이야기하면서 웃플 수는 있어도 전적으로 만족에 들어찬 웃음을 만들기는 어려운 것이 또 이놈의 자본주의 사회의 폐단. 제목조차 ‘기쁨과 슬픔’이 아닌가. 돈 없는 사람이 읽기엔 좀 슬퍼서.

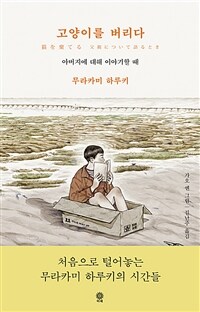

212. 고양이를 버리다

무라카미 하루키 지음 / 가오 옌 그림 / 김난주 옮김 / 비채 / 2020

실물이 생각했던 것보다 훨씬 작았다. 손바닥 두 개 올리면 완전히 가려지는 작은 크기에 100쪽이 되지 않는 부피. 집까지 오는 길에 과반을 읽었다. 라면 하나 끓여 먹었고, 차 한잔 마시며 마저 읽었다. 그 다음에 양치질을 했다.

미셸 푸코를 푸코라고 부르고 도널드 트럼프를 트럼프라고 부르듯, 무라카미 하루키는 무라카미라고 부르는 게 맞다. 그런데도 하루키라고 부른다면 그건 무례 아니면 애정이다. 각별한 애정이 없다면 차마 금희 누나, 상영이라고 부를 수가 없는 일이라서, 젊은 syo에게 하루키였던 사람은 언제부턴가 색채가 없는 무라카미가 되었다. 그런 입장에서 보면, 이런 글이 책으로 나오는 건 무라카미여서, 라고 생각한다. 무라카미가 쓰는 에세이 이상도 이하도 아니다. 무라카미가 워낙 에세이 맛집이긴 하지만.

그림이 더 좋아서 오래 머물렀다. 요동치는 얕은 물에 발 담그고 책에 빠져 있는 소년이랄지, 순한 눈과 몸통을 하고 책더미 위에서 뒹굴고 있는 고양이랄지, 너무 사랑스럽고 귀여워서 그 생명체들이 계속 책 속에서 책과 함께 행복했으면 하는 마음이 되었다.

--- 읽는 ---

미셸 푸코와 현대성 / 오생근

슬픔을 공부하는 슬픔 / 신형철

최선은 그런 것이에요 / 이규리

밤에 읽는 소심한 철학책 / 민이언

양자역학은 처음이지? / 곽영직

폭죽무덤 / 김엄지