오래 전 할머니가 돌아가신 뒤 장례식에서 있었던 일이 가끔 생각나곤 한다.

삶에서 ‘죽음’이라는 단어를 가장 먼저 피부로 와닿게 된 사건이었다.

그때 20대 후반의 나이였으니 절절함이라는 단어를 결코 알 수 없을 때였다.

어머니는 할머니를 유독 버겁고 힘들어했다.

시어머니는 아무래도 불편할 수밖에 없을테지만 잘못을 저지른 아버지를 늘 외동아들이라며 두둔하는 모습이 못마땅하기 때문이기도 했을 것이다.

그런데 장례식 때 가장 큰 눈물을 보인 건 다름 아닌 어머니였다.

그때는 어머니가 힘들어해서 감히 물어볼 수가 없었기에 시간이 훌쩍 지난 뒤 여쭈어봤었다. 그때 왜 그렇게 우셨냐고.

그 감정은 말로 설명할 수가 없단다. 그래… 그런 걸까.

어머니의 진짜 엄마인 외할머니가 돌아가셨을 때는 그 소식을 가까이서 접할 수 없는 상태였다.

집안 형편이 많이 어려운 상태였었고 밤낮으로 일하느라 어머니의 심신이 많이 지쳐있는 상황이었다.

아버지는 아버지대로 어머니를 괴롭혔고 집안 꼴이 아무튼 말이 아니었었다.

그런 상태에서 할머니는 투병하다가 급격하게 안좋아지셔서 돌아가신 것이다.

장례식 때 제대로 가보지도 못하고 외할머니를 보낸 어머니의 마음을 생각해보곤 한다.

분명 쉽지 않았을 것이다.

“엄마”라고 어느 장소에서 홀로 목놓아 우시지 않았을까…

그 감정을 떠올리니 마음이 저릿하다.

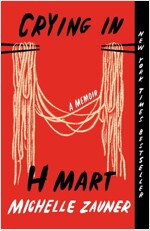

I couldn‘t comprehend then the depth of her sorrow the way I donow. I was not yet on the other side, hád not crossed over as shehad into the realm of profound loss. - P35

|