-

-

9일의 묘

전민식 지음 / 예담 / 2015년 3월

평점 :

품절

제목부터 나를 끌어드렸다. "묘"라...... 요즘 이런 제목의 책을 안 봐서 그런지 묘하게 "묘"자가 나를 끌어당겼다. 보자,

보자. 그러고보니 전민식 작가의 책을 작년쯤인가 "13월"로 만난적이 있구나. 그때 느낌은 꽤 특이하다는 느낌적인 느낌. 내 취향적이지

않아서 확 끌어당기는 그런 기분은 아니었지만 분명 뭔가 소재가 특이했다. 특이한 소재에서 오는 이야기들은 신선한 느낌을 주는데 전민식 작가는

신선함보다는 깊은 느낌, 깊은 맛이라고 해야할까.

여튼 이번에도 제목이 특이했다. 9일의 묘라......

9일간에 있었던 일이라는 느낌은 확실한데 그 묘가 당최 감이 안오는게다.

그런데... 오오 파묘, 지관, 매장, 이장 등등 도굴을 해 벌어먹고 사는 사람들의 이야기. 와~ 특이해 역시, 라며 이야기에 흡입될

무렵에서야 나는 이 이야기가 지금이 아니라 1970년대가 배경이라는 걸 알았다. 헐~

그러고보니 지관이라는 정확한 의미가 무엇인고?

지관 (地官)

[명사]

1.

<민속> 풍수설에 따라 집터나 묏자리 따위의 좋고 나쁨을 가려내는 사람.

2. <역사> ‘호조’(戶曹)를 달리 이르던 말.

3. <역사> 중국 주나라

때에, 육관의 하나. 나라의 교육과 조세 및 지방 행정을 맡아보던 관아이다.

지관이라는 뜻이 많이 있구나. 그래도 역시 1번 풍수설에 따라 집터나 묏자리를 봐주는..그니까 풍수지리에 따라 봐주는 그런사람을 가르키는

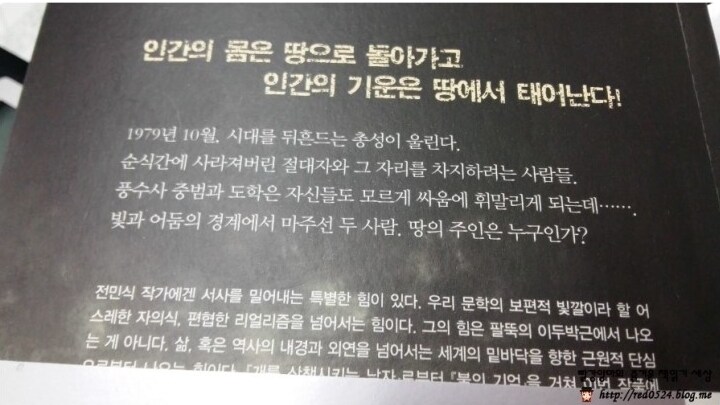

말. 그래, 여기 이 책은 처음 주인공은 그런 지관을 의미했다. 그런데, 전체 이야기를 읽어 갈 수록 어어? 이야기가 1970년대의 그

어수선했던 시기로 넘어간다. 왠지 주객이 전도된 이 느낌은 뭐지?

개인적으로 그 묘자리 봐주는 이들의 삶을 좀 들여다 보고 싶었는데 고문과 총부리가 난무하던 그 시절의 이야기라 좀 아쉬움이 남는다. 그

시절 이야기는 이리저리 많이 봐 오던 이야기가 아니련가. 군사정권이 들어서고 아무 연관도 없는 사람들이 간혹은 간첩으로 몰리던 시절 이야기.

그래, 사실 여기 나오는 등장 인물들도 전혀 그런 정치 이야기들과는 관련없는 범죄긴 하지만 묘 도굴이나 하고 묘자리 봐주고 하던 삶을 살던

사람이 어느순간 이상하게 군사적, 정치적으로 엮여 파멸로 이어지는 상황인지라 전혀 관계 없는 건 아니지만 오롯이 지관들에 대한 이야기를 보고

싶었던 나는 좀 아쉬운 느낌이 든다.

땅에 맞는 운명이란게 있는건지 어떤건지, 이 책에서도 그런 부분에 대해 어느정도 의문을 가지지만 그저 우연과 불행이 겹쳐 소멸돼 가는 우리

소시민의 모습이 보일뿐.

도굴을 하고 불법 매장을 하는 사람들인데도 그들이 안타까워 보이고 불쌍해 보이는 건 그 시절을 겪어 나간 사람들의 아픈부분이려나. 똑같은

풍수사임에도 한쪽은 우연히 잡은 기회로 삶을 살아갈 기회를 잡고, 한쪽은 죽음을 마주하게 되는 세상. 정말 땅에서, 묘자리에서 그런기운이

느껴지고 그로 인해 살아가는 우리들의 인생도 변화가 되는 것인가?

그래서, 지금 이시대를 살아가는 우리들도 여전히 명당을 찾아 헤매는 것인가? 돌아가신 조상님이 묘자리를 잘 써서 큰 인물이 나고, 부자고

되고, 대대손손 번창하고, 그렇치 않은 경우는 쫄딱 망하는 것인가?

모르겠다. 이 책을 읽고 나서 왠지 갑자기 "도를 아십니까?" 라며 접근해서는 조상님을 잘 못 모셔서 고통이 어깨에 매달려 있고 어쩌고

하던 사람들이 떠오르네. 조상의 묘자리를 잘 써야 하는것이 정녕 진실인지 갑자기 의문도 드네.

그러나, 일단 이 책은 그런 묘에 대한 미련보다 1970년대를 헤쳐나온 우리 어르신네들의 아픈 기억이 물든 이야기인걸로......

그냥 지관의 삶으로 이야기를 완전히 엮었다면 무척이나 흥미졌을 것인데.....